Vor 50 Jahren

Sieg der Solidarität

Im Juni 1972 wurde die Kommunistin Angela Davis in den USA vom Vorwurf des Terrorismus freigesprochen

Am 4. Juni 1972 sprach ein Geschworenengericht im kalifornischen San José nach monatelanger Verhandlung ein überraschendes Urteil: Die wegen Verschwörung zu Menschenraub und Mord angeklagte afroamerikanische Kommunistin Angela Davis wurde in allen Anklagepunkten freigesprochen.

»Was für ein wundervoller Augenblick«, rief Davis drei Wochen nach dem Urteil im New Yorker Madison Square Garden aus. »Wer hätte sich vor 22 langen Monaten vorgestellt, daß Tausende, Abertausende von uns heute einen großartigen Sieg des Volkes feiern werden.« Zu feiern sei die gemeinsame Fähigkeit, »den Herrschenden dieses Staates eine machtvolle, unmißverständliche Niederlage bereiten zu können«.

Der Prozeß gegen die damals 28-jährige Hochschullehrerin, die 1968 der Kommunistischen Partei der USA beigetreten war, hatte im Februar 1972 unter hohen Sicherheitsvorkehrungen und mit der für solche Schauprozesse typischen Hetzkampagne begonnen. Vorgeworfen wurde der Angeklagten die Beteiligung an einer Gefangenenbefreiung im August 1970. Für das Verteidigungsteam stand hingegen fest, daß die Mandantin Opfer eines politischen Komplotts werden sollte. Regie führten dabei der berüchtigte FBI-Direktor J. Edgar Hoover und der damalige kalifornische Gouverneur und spätere USA-Präsident Ronald Reagan.

Klaus Steiniger (1932–2016), Sonderkorrespondent der DDR-Tageszeitung »Neues Deutschland«, schrieb zum Ausgang des Verfahrens, »der Zusammenbruch dieser infamen Verschwörung« sei der »erste große Sieg internationaler Solidarität über die Klassenjustiz der Bourgeoisie« gewesen.

Angela Davis, die schon in jungen Jahren zu einer Repräsentantin des schwarzen Amerika und der Bürgerrechts-, Frauen- und Antikriegsbewegung geworden war, drohte als Höchststrafe der Tod in der Gaskammer. »Ronald Reagan und der Staat Kalifornien, die zuerst meine Entlassung forderten, weil ich Mitglied der Kommunistischen Partei bin, fordern jetzt mein Leben.« Mit diesen Worten konterte Davis die Anklage der Staatsanwaltschaft und fragte: »Weshalb? Nicht, weil ich die gefährliche Verbrecherin bin, als die sie mich hinstellen, nicht, weil die erlogenen Beschuldigungen, für die es keinerlei Beweise gibt, zutreffen, sondern weil in ihrer verdrehten Vorstellungswelt eine Revolutionärin von vornherein nur eine Kriminelle sein kann!«

Mundtot machen

Gouverneur Ronald Reagan wollte der jungen Universitätsabsolventin schon ihren Job als Assistentin nehmen und sie um jeden Preis mundtot machen. Als das nicht gelang, weil Angela Davis sich nicht einschüchtern ließ und an den Hochschulen große Solidarität erfuhr, griffen Reagans FBI-Schlapphüte zum altbekannten Mittel: Unter dem Vorwand der Beteiligung an Straftaten sollte sie endgültig aus dem Verkehr gezogen werden.

Klaus Steiniger beschrieb, wie das lief. Die Befreiungsaktion im Gerichtsgebäude von San Rafael sei ihnen gelegen gekommen, weil darin Davis’ Leibwächter Jonathan Jackson verwickelt war. Der 17-Jährige hatte die Genossin Angela beim Einsatz für politische Gefangene kennengelernt, unter anderem für seinen älteren Bruder George, und wollte sie vor den ständigen Gewaltandrohungen beschützen. George war im Gefängnis der Black Panther Party beigetreten und arbeitete mit anderen am Aufbau einer Gefangenenbewegung. Als Angela Davis von Jonathans Aktion zur Befreiung seines Bruders erfuhr, die am brutalen Vorgehen der Polizei gescheitert war, wußte sie sofort, was ihr blühte. Sie tauchte unter, um einen Plan zu entwickeln, wie sie den Attacken ihrer Häscher begegnen könnte.

Das FBI setzte sie umgehend auf die landesweite Fahndungsliste der »zehn meistgesuchten Verbrecher« und entfachte eine beispiellose Hetzjagd. Als Angela Davis am 13. Oktober 1970 in New York verhaftet wurde, gratulierte der damalige USA-Präsident Richard Nixon FBI-Chef Hoover persönlich zum »Fahndungserfolg«. Wie eine »Staatsfeindin Nr. 1« wurde sie bald darauf von New York nach Kalifornien verlegt. In Handschellen gefesselt, bewacht von einem Dutzend FBI-Agenten und Staatsanwälten, landete sie in einer Militärmaschine der Nationalgarde auf der Hamilton Air Base bei San Francisco. Von dort verbrachten sie Hunderte Soldaten und Polizisten zum Zielgefängnis. Anscheinend sollte die bürgerkriegsartige Inszenierung den Mangel an Beweisen für die Anklage wettmachen und Druck für die Höchststrafe machen.

Die Kraft der Solidarität

Inzwischen wuchs sprunghaft eine internationale Solidaritätsbewegung für die politische Gefangene heran. Die Verhaftung von Angela Davis und ihre drohende Verurteilung ereigneten sich in einer Zeit, die von großen gesellschaftlichen Umbrüchen getragen war. Im Westen war es die außerparlamentarische Opposition und in den sozialistischen Ländern Staat und Gesellschaft, die sich solidarisch an die Seite der vom USA-Imperialismus bedrohten Kommunistin und Bürgerrechtlerin stellten.

Als Anfang Juni 1972 das Ende des Prozesses nahte, tagte in Frankfurt am Main der Kongreß »Am Beispiel Angela Davis«. Das »Angela Davis Solidaritätskomitee« zeigte darin die Kampflinie auf: Sollte die Kampagne für ihre Befreiung politisch wirken, »mußte sie an einem exemplarischen Fall die Funktion des amerikanischen Imperialismus aufzeigen – nach innen wie nach außen«.

In ihrem Beitrag für den Kongreß beschrieb Angela Davis, wie die internationale Solidarität den Verlauf des Prozesses verändert hatte. Der anfangs siegessichere Staatsanwalt habe für seine Beweisführung »sieben Wochen, 93 Zeugen und 200 Beweisstücke benötigt«, sei damit jedoch vor der Jury gescheitert. Das Verteidigungsteam hingegen habe »nur drei Tage und zwölf Zeugen« gebraucht, um die Anklage zu widerlegen.

Davis wertete es als Ausdruck der Breite und Schlagkraft der internationalen Kampagne, daß darin nicht nur ihr Fall, sondern auch der Widerstand gegen den Vietnamkrieg thematisiert wurde. Das habe auch die »besondere Grußbotschaft« gezeigt, die »Madame Nguyen Thi Binh, die Außenministerin der Provisorischen Revolutionsregierung Südvietnams, nach San José« gesandt habe.

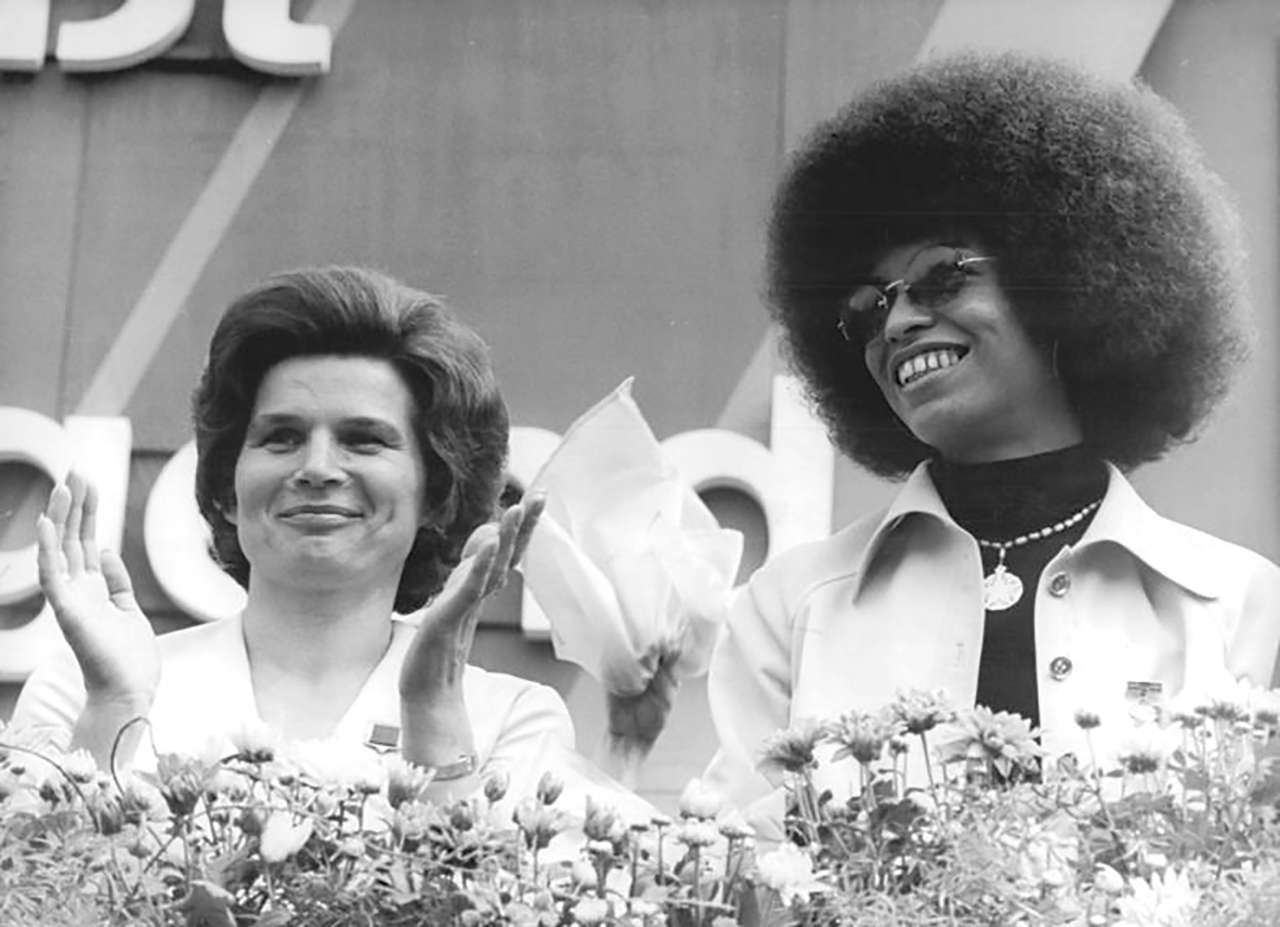

Wenn sie heute an die Kampagne zurückdenke, so Angela Davis in ihrem Vorwort zu Klaus Steinigers neu aufgelegtem Buch »Angela Davis – Eine Frau schreibt Geschichte«, dann kämen ihr »zuallererst die Million Rosen der Schulkinder aus der DDR in den Sinn«, die sie in der Haft säckeweise erhalten hatte. Das mache ihr bewußt, »wie wichtig es ist, die historische Erinnerung an das zu bewahren, was die sozialistischen Länder erreichen konnten«. Sie verdanke ihre Freiheit »jenen Kampagnen, die von den Regierungen der sozialistischen Länder unterstützt wurden – von der DDR über die Sowjetunion bis Kuba – und von den kommunistischen Parteien der ganzen Welt«. Heute »das Eindringen kapitalistischer Interessen in die intimsten Sphären unseres Lebens abzuwehren und hier, in den USA, für grundlegende Rechte zu kämpfen«, schrieb Angela Davis, brauche die Besinnung auf diese Errungenschaften.

* * *

»Denken die Herrschenden tatsächlich, daß ich ihnen für ihre Rechtsprechung danke?«

Die Herrschenden erkennen nicht an, daß meine Freiheit auf den Straßen dieses Landes, ja der ganzen Welt errungen wurde. Die Zeitungen des Landes kritisieren mich, weil ich der Justiz nicht für den fairen Prozeß danke. Erwarten sie wirklich, daß ich ein Justizsystem lobe, das George Jackson zehn Jahre seines Lebens raubte und ihn am Ende umbrachte? Glauben sie, daß ich Walter Collins vergesse, der noch im Gefängnis sitzt, weil er sich weigerte, nach Vietnam zu gehen? Denken die Herrschenden tatsächlich, daß ich ihnen für ihre Rechtsprechung danke, solange Abertausende unserer Schwestern und Brüder in Kerkern leiden?

Wir sind heute Abend nicht zusammengekommen, um die Fairness ihrer Gerichte zu loben. Der Sieg, den wir feiern, ist nur ein winziger Vorgeschmack auf das, was sie von nun an erwarten können. Wenn die Herrschenden meinen, daß all die Komitees, die sich hierzulande und in aller Welt gebildet haben, um meine Befreiung zu erlangen, nun wieder ihre Türen schließen, dann täuschen sie sich gewaltig.

Laßt uns ihnen mit vereinter Stimme zurufen, daß wir den Kampf führen werden, bis der Rassismus in diesem Lande ausgemerzt ist, bis es uns gelungen ist, den Krieg in Vietnam und den Neokolonialismus in Afrika zu beenden. Wir werden in unserem Kampf nicht nachlassen, ehe nicht jeder politische Gefangene frei ist und die ungeheuerlichen Kerker hierzulande nur noch Erinnerungen an einen Alptraum sind.

Auszug aus Angela Davis’ Rede am 29. Juni 1972 im Madison Square Garden, New York