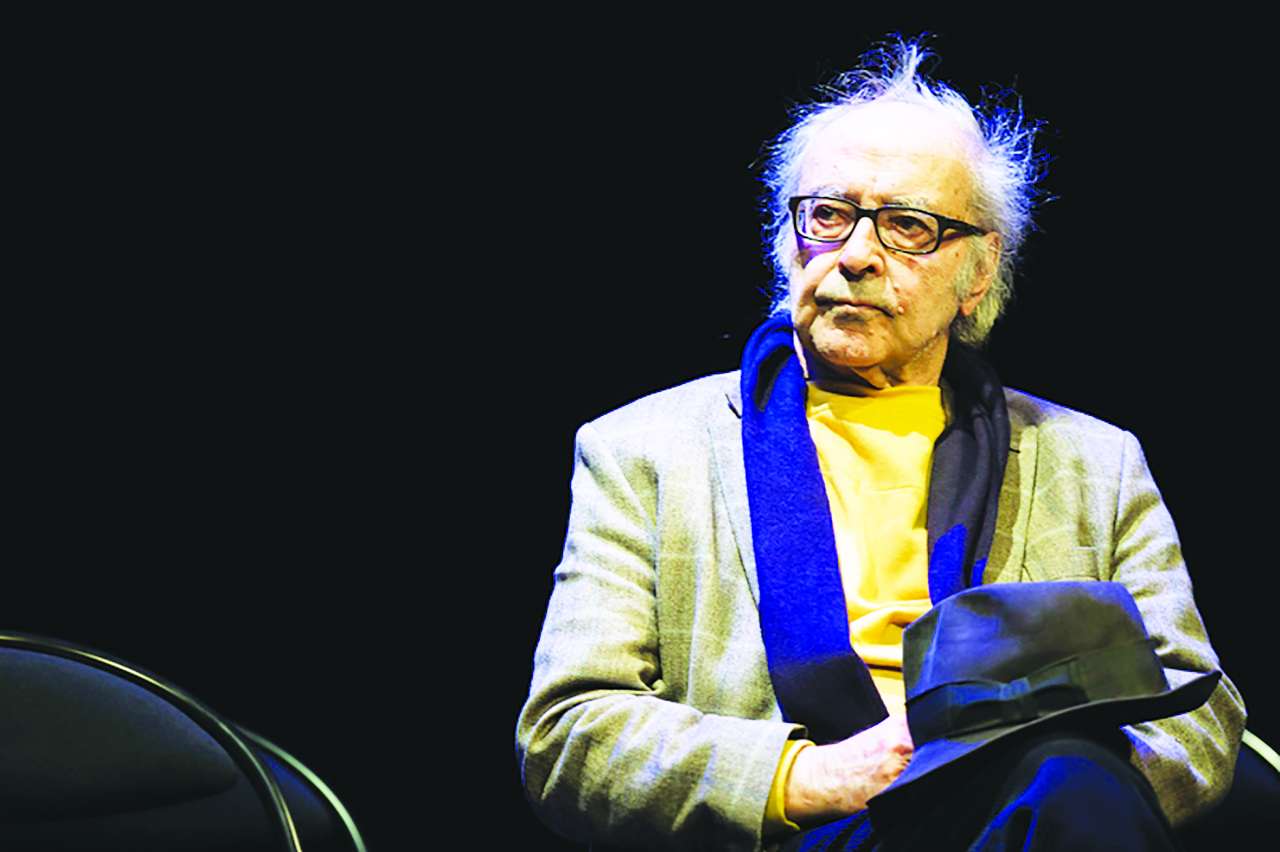

Revolutionär des Kinos – Regielegende Godard ist tot

Anspruchsvoll und experimentell: Die einen nannten Jean-Luc Godard den Gott des intellektuellen Films, die anderen den freiesten Denker des Kinos. Und Godard selbst nannte das, was er tat, nicht filmen, sondern produzieren. Godard, der am Dienstag im Alter von 91 Jahren gestorben ist, war einer der innovativsten und einflußreichsten Filmemacher. Seine Ehefrau bestätigte der Schweizer Nachrichtenagentur SDA seinen Tod. In seinen Werken ist der französisch-schweizerische Regisseur bis an die Grenze des klassischen Kinos und des Mediums Film gegangen. Mit Godard ist der letzte Vorzeigeregisseur der Nouvelle Vague gestorben.

Godard hat über 60 Filme gedreht. Zu den bekanntesten zählen »Le Mépris«, »Pierrot le fou« und »À bout de souffle«, mit dem er sein Langfilmdebüt feierte. Als er 1959 das Kriminaldrama mit Jean-Paul Belmondo drehte, war er der Öffentlichkeit unbekannt und völlig abgebrannt. Der Film, zu dem Truffaut das Drehbuch schrieb, wurde ein Meisterwerk, und der in Paris geborene Sohn eines Schweizer Arztes galt über Nacht als Genie.

Statt wie üblich im Studio zu drehen, hielt Godard die Cafés und Straßen mit seiner Handkamera fest, vor der sich Belmondo frei bewegte. Seine Schnitte folgten weder Regeln noch einem Rhythmus. Mit »À bout de souffle« hat Godard 1960 die Filmsprache revolutioniert. Seitdem experimentierte er unermüdlich mit Form, Inhalt und den Sehgewohnheiten der Zuschauer. Er brauche seine Freiheit. Und die bekomme er, indem er eine gewisse Verwirrung stifte und mit den herkömmlichen Regeln spiele, lautete sein Credo.

Der Filmemacher war der provokativste und innovativste unter den Protagonisten der französischen Nouvelle Vague. Truffaut, Claude Chabrol, Eric Rohmer und Jacques Rivette gehörten dieser Stilrichtung an, die sich Ende der 50er Jahre vom für sie »zu konventionell« gewordenen französischen Kino abkehrte. Sie machten die individuelle Weltsicht der Autoren, den persönlichen Stil und das filmische Experiment zu einem Markenzeichen ihres Kinos.

Doch Godard wollte mehr als nur das Kino erneuern. Er wollte seine Grenzen ausloten, neue Formen erfinden. Er überwarf sich mit Truffaut, den er für zu angepaßt hielt, und wandte sich zunehmend von der Nouvelle Vague ab.

Während seine Gangstergeschichte »À bout de souffle« und »Le Mépris« über einen Drehbuchautor mit Brigitte Bardot und Michel Piccoli noch Handlung im klassischen Sinn besitzen, wurden ab Mitte der 60er Jahre die Handlungen immer fragmentarischer. In »Week End« aus dem Jahr 1967 begann Godard, die herkömmliche Erzählstruktur radikal aufzulösen. In dem Film über einen Wochenendausflug eines Ehepaars gibt es keinen Plot mehr, sondern nur noch Handlungsschnipsel und Ströme von Bildern und Assoziationen.

In seinem Spätwerk setzte Godard radikaler denn je sein Streben nach formaler und stilistischer Freiheit fort. So in »Le Livre d’image« aus dem Jahr 2018, einem Kaleidoskop von Bildern und Filmausschnitten, die mit Godards Kommentaren, teilweise auch mit einer kakophonen Tonspur unterlegt sind. Godard spricht dabei Themen wie Krieg und Kriegsverbrechen an und zeigt unter anderem Morde der Terrormiliz IS.

Während in den vorherigen Collagen »Film Socialisme« und »Adieu au Langage« noch Protagonisten vorkamen, verzichtete der Altmeister in »Le Livre d’image«, für den er in Cannes mit einer Sonder-Palme ausgezeichnet wurde, ganz auf handelnde Personen.

Korruption, Nahostkonflikt, Vietnamkrieg: Godard war in seinen Filmen schon immer politisch. In »La chinoise« outete er sich als Maoist, und »Le petit soldat« ruft die Schrecken des Algerienkriegs wach, den die französischen Kolonialisten gegen die algerische Unabhängigkeitsbewegung führte. Der Film wurde in Frankreich zunächst verboten. Mit dem Film »Je vous salue, Marie«, einer Geschichte über die unbefleckte Empfängnis, provozierte er die katholische Kirche. Der Film wurde vom Vatikan als »blasphemisch« verurteilt und von einigen Ländern auf den Index gesetzt. Und in »Allemagne 90 neuf zéro« machte er die Annexion der DDR durch die BRD zum Thema.

Godard wurde am 3. Dezember 1930 in Paris in eine protestantische bürgerliche Familie geboren, die in Frankreich und der Schweiz lebte. Nach dem Schulbesuch in Nyon im Schweizer Kanton Waadt ging er nach der Scheidung seiner Eltern zurück nach Paris, wo er zusammen mit den drei weiteren Mitbegründern der Nouvelle Vague, Truffaut, Rivette und Rohmer, die kritische Filmzeitschrift »Cahiers du Cinéma« ins Leben rief. Seit Anfang der 80er lebte er zurückgezogen in der Schweiz in Rolle am Genfersee.

Godards Filme sind Manifeste eines intellektuellen Kinos, in denen es die Geschichte und die Reflexion über die Geschichte gibt, die Erzählung und die Infragestellung der Erzählung. Und dazu gehört die Frage nach Bild und Sprache und ihrer Beziehung zueinander. Godard lehnte die Idee ab, daß Sprache und Wörter Kopien der Realität sind. Nur wenige Filme waren Kassenhits. Doch das kommerzielle Kino hat Godard nie interessiert. Für ihn waren Filme wie »Star Wars« oder »The Matrix« einfach nur »zu dumm und zu häßlich«.