»Come On«: Vor 60 Jahren erschien die erste Single der Rolling Stones

Als die Rolling Stones im Sommer 1963 ihre erste Single aufnehmen wollten, hielt sich die Begeisterung der Musiker über den Song in Grenzen. Eigene Kompositionen gab es noch nicht. Deshalb wurde die Coverversion eines Chuck-Berry-Stücks der Startschuß für die nun schon sechs Jahrzehnte währende Karriere der Rocklegenden. Am 7. Juni 1963 veröffentlichten die Stones ihre Debütsingle »Come On« beim britischen Plattenlabel Decca.

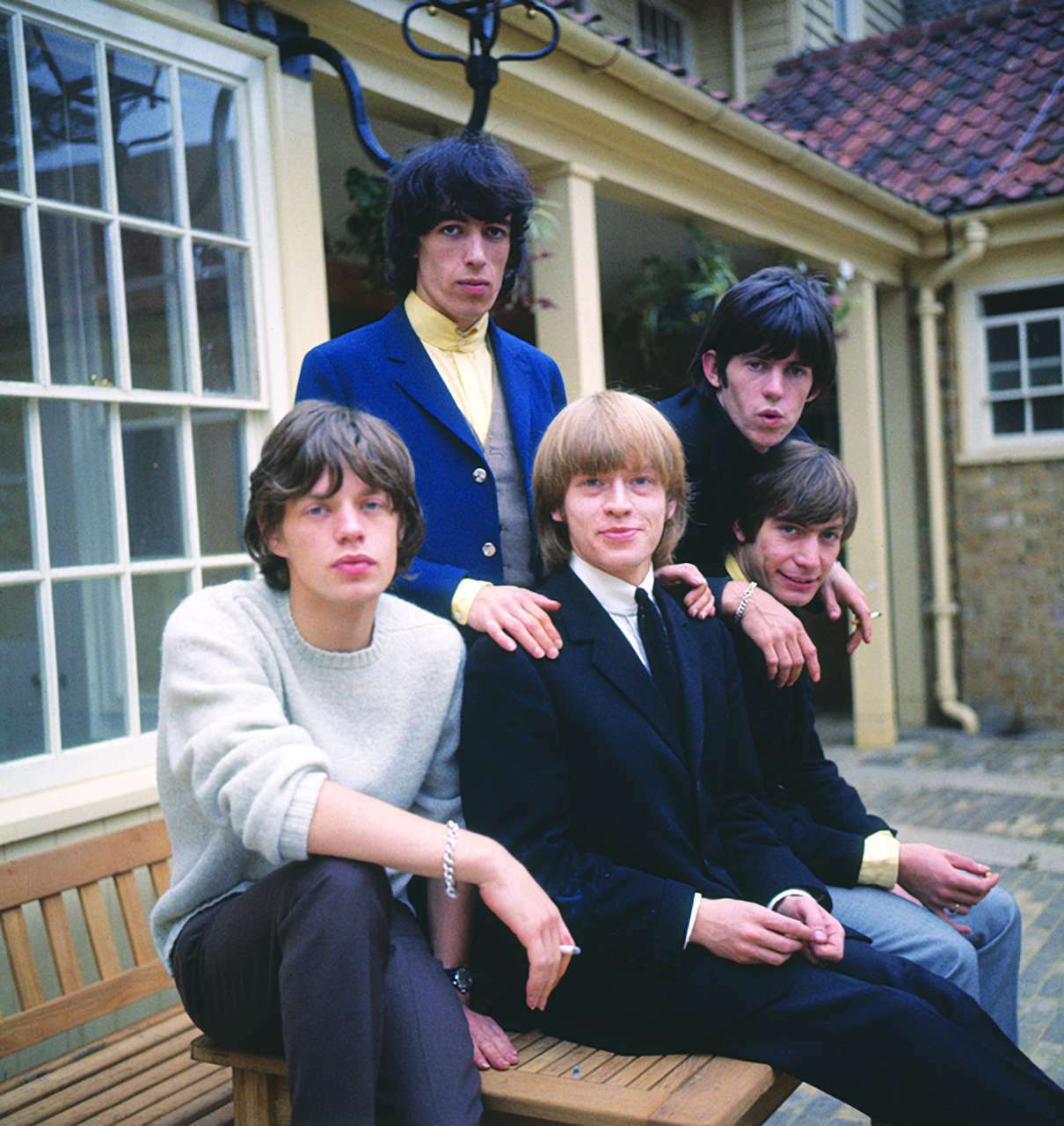

Vor allem Frontmann und Sänger Mick Jagger und Gitarrist Keith Richards, die bluesbegeisterten wichtigsten Songwriter der Band, sollen gegen die launige Nummer gewesen sein. Doch Stones-Manager Andrew Loog Oldham war der Ansicht, ein Cover eines bekannten Rock-'n'-Roll-Songs wäre strategisch am besten geeignet als Debüt für die Gruppe, zu der damals neben Charlie Watts am Schlagzeug noch der Gitarrist Brian Jones und der Bassist Bill Wyman gehörten. Und Oldham, der erst 19 und damit jünger als alle anderen war, setzte sich durch.

Elf Monate zuvor hatte die noch unerfahrene Band im weltbekannten Marquee Club in London erstmals ein Konzert als »The Rollin' Stones« gegeben. »Ich weiß noch, wie ich das Gefühl hatte, daß ich in einem großen Stadion spiele«, erinnerte sich Richards zum Jubiläum im Interview mit dpa. »Das Marquee war ungefähr der größte Club in London zu der Zeit. Und wir hatten vorher im Prinzip nur in Garagen gespielt.« Das änderte sich schnell.

Als Hausband im neuen und angesagten Crawdaddy Club im Londoner Stadtteil Richmond sorgte das Quintett Anfang 1963 für Furore und erspielte sich mit energiegeladenen Konzerten eine stetig wachsende Anhängerschaft. Dort wurden Oldham, der kurzzeitig als Publizist für die Beatles gearbeitet hatte, und sein Partner Eric Easton auf die Stones aufmerksam. Das findige Duo übernahm fortan das Management für die Band und handelte bald darauf den Vertrag mit Decca Records aus, die mit dem Beatles-Label EMI konkurrierten.

Am 10. Mai 1963 betraten Jagger, Richards, Jones, Wyman und Watts mit Oldham, der auch als Produzent agierte, die Olympic Studios in London. Der Aufnahmeprozeß in den renommierten Tonstudios, die erst 2009 geschlossen wurden, war für heutige Verhältnisse ziemlich kurz. In nur wenigen Stunden wurden »Come On«, dazu als B-Seite die von Willie Dixon geschriebene Bluesnummer »I Want To Be Loved« und Gerüchten zufolge noch weitere Songs eingespielt.

Es gab keine ausufernde Produktion und kaum technische Spielereien. Ausnahme ist das Double-Tracking von Jaggers Stimme, eine Methode bei der der Gesang zur Verstärkung zweimal aufgenommen wird, so daß man über die eigene Stimme singt. Der als Produzent unerfahrene Oldham ließ dem zuständigen Toningenieur Roger Savage freie Hand. Der rohe, quasi ungefilterte Sound der Rolling Stones, der dabei rauskam, sollte zu ihrem Markenzeichen werden.

Die Veröffentlichung der Single erregte anfangs kaum Aufsehen. Die Plattenfirma bewarb sie äußerst sparsam und ließ nur eine einzige Werbeanzeige drucken. DJs im Radio wollten das vergleichsweise düstere Stück nicht spielen. Immer noch unzufrieden, verzichteten Jagger und Co. nach kurzer Zeit auch bei ihren Konzerten auf das Lied. Immerhin existiert eine Radioaufnahme aus der BBC-Sendung »Saturday Club« vom Oktober 1963.

Der gewiefte Oldham hatte allerdings seine eigene Strategie. Es gelang ihm, den Titel beim berühmten Piratensender Radio Caroline zu platzieren. Außerdem schickte er die Stones-Fans gezielt zu jenen Plattenläden, deren Verkäufe für die damals noch nicht standardisierte Hitparaden gezählt wurden. Mit Erfolg: »Come On« schaffte es auf Platz 21 und hielt sich 14 Wochen in den Charts – beachtlich für eine Debütsingle.

Rückblickend war die Singleveröffentlichung historisch. »Come On« war Vorbote für einen musikalischen Wandel und für eine neue Rockmusikwelle. Kritiker wußten anfangs nichts damit anzufangen. Aber junge Menschen sprach der neue, raue Rock-'n'-Roll-Sound an, der sich vom fröhlichen, polierten Pop abhob, der Anfang der 60er Jahre die Radiowellen dominierte. Für sie klang die Musik der Stones authentischer, lauter, wilder und unangepaßter. Damit traf sie das Lebensgefühl einer ganzen Generation, die gegen die konservativen Werte der Nachkriegszeit aufbegehrte.

Kurz darauf begann die Zeit, die als Swinging Sixties bezeichnet wird. Das rebellische Auftreten der Stones paßte perfekt in dieses kulturelle Klima mit der aufkeimenden Gegenkultur. Darüber, ob das Image der Gruppe von Oldham initiiert wurde oder ohnehin schon der Charakter der Bandmitglieder war, gibt es unterschiedliche Ansichten. Sicher ist nur, daß Oldham die Band gezielt als Gegenentwurf zu den artigen Beatles vermarktete.

Rund zehn Monate später, im April 1964, kam die erste Langspielplatte der Stones auf den Markt. Kaum überraschend war »Come On« nicht enthalten. Daß die Rockveteranen den Song nie besonders mochten, läßt sich wohl auch daran erkennen, daß er in den Folgejahrzehnten nie in den Setlisten ihrer Konzerte auftauchte.

Fast auf den Tag genau 50 Jahre nach der Veröffentlichung sprach Mick Jagger bei einem Konzert im kanadischen Toronto darüber. »Ich kann mich kaum noch erinnern, aber es ging irgendwie so: "Come on! I wanna see you baby, come on!"« Dann sang er knapp 15 Sekunden vom Intro, während Charlie Watts dazu trommelte. Mehr bekamen die Fans nicht zu hören. »Seht ihr«, sagte Jagger amüsiert, »Charlie erinnert sich noch ein bißchen.«