Beim Windradbau in Luxemburg:

Über Windstärke wird nicht geredet

Ursprünglich hatte die Luxemburger Regierung als Ziel ausgegeben, bis 2030 ein Viertel des Gesamtstromverbrauchs des Landes mit »nachhaltig und umweltfreundlich« aus »erneuerbaren Energien« herzustellen. Mittlerweile wurde das Ziel auf 37 Prozent erhöht, »um die europäischen 2030-Ziele zu erreichen«. Gemeint sind natürlich die Zielvorgaben der EU. Ob das vernünftig ist oder gar theoretisch erreichbar und wenn ja wie, darf dabei nicht diskutiert werden, denn die EU hat das letztgültig verordnet. Daher muß das ausgeführt werden, koste es, was es wolle.

Das führt dann dazu, daß hierzulande beim Bau von Windkraftanlagen nie über den Wind geredet wird. Es gibt zwar ein Photovoltaik-Kataster, aber kein Wind-Kataster. Ist ein Grundstückseigentümer bereit einer Verpachtung für ein Windrad zuzustimmen, werden zwar Windmessungen durchgeführt, aber die Ergebnisse werden nicht veröffentlicht.

So war dann auch der Präsident der Bierdener Bürgerinitiative »Energie mat Verstand« Yves Wallers nicht in der Lage uns zu verraten, was die Windmessung 750 m vor der Ortschaft in der Gemeinde Erpeldingen an der Sauer auf dem Feld auf Ettelbrücker Gemeindegebiet ergeben hatte. Er konnte uns nur sagen, es sei mitgeteilt worden, es sei ein »zweitrangiger Standort«, jetzt werde gesagt, mit der Möglichkeit auf 230 Meter Nabenhöhe zu kommen statt nur auf 120 Meter, gehe es sich trotzdem aus. Nach den Vorschriften des Freistaats Bayern müßte ein Windrad dieser Höhe 2.300 Meter vom nächsten Haus entfernt sein (die Regel lautet nämliche Höhe x 10 = Mindestabstand), aber Luxemburg hat keine solchen Vorschriften.

So wird denn über alles Mögliche diskutiert und gestritten von Schattenwurf bis Vibrationen im Schieferboden (auch auf https://energiematverstand.lu/wpenergie/), aber nie über die Frage, ob an diesem Standort überhaupt genug Wind ist, damit sich die Anlage wirtschaftlich rechnet unabhängig von Subventionen.

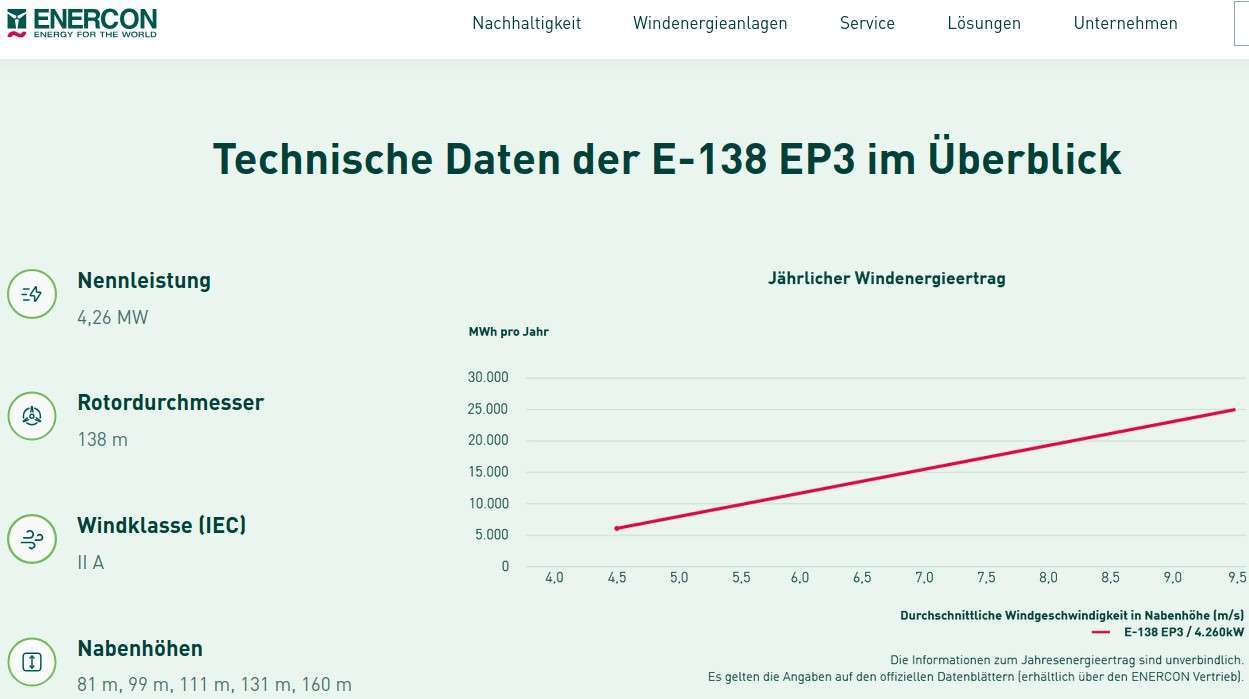

Tatsächlich gibt Soler (»An Seo and Enovos jointventure«) auf ihrem Internetauftritt zum Windpark Nordenergie bekannt, dort sei eine Enercon E-138 EP E3 mit 160 Meter Nabenhöhe auf Karelshaff in Betrieb und es sei eine mit 230 Meter Nabenhöhe vor Bierden genehmigt. Als installierte Leistung werden 7,7 MW angegeben, was verwundert, da die Nennleistung pro Windrad von Enercon mit 4,26 MW angegeben wird. Als Jahresertrag wird bei der Soler mit 14,6 Mio. kWh gerechnet, im danebenstehenden Text mit 14,7, wo dann ausgeführt wird: »Dies entspricht einem jährlichen Durchschnittsverbrauch von 3.260 Haushalten (also umgerechnet ungefähr 13.040 Personen) und erlaubt CO2-Einsparungen von 9.400 Tonnen.«

Darüber kann man sich ergötzen, man kann aber auch auf der nebenstehenden Tabelle nachschauen bei welcher durchschnittlichen Windgeschwindigkeit in Nabenhöhe man landet mit dem Ertrag. So nebenbei kann einem auch einfallen, daß nicht immer Wind weht, weshalb keine durchgehende Stromversorgung der genannten Haushalte mit der Anlage erfolgen kann.

Unter der Voraussetzung, am Karelshaff wie in Bierden herrschten dieselben Verhältnisse, ist das Ergebnis 5,0 m/s, also ein absoluter Schwachwindstandort für beide, was auch nicht besser wird, wenn Großherzogs am 11. April am Karelshaff vorbeigeschaut hat. Sollte aber am Karelshaff mehr Wind sein als in Bierden, ist der Standort nur noch einträglich für den Grundstücksverpächter.

7,3 Millionen kWh Jahreserzeugung durch eine Enercon E-138 EP E3 ist ein grottenschlechtes Ergebnis angesichts von 25 Millionen bei 9,5 m/s Wind in Nabenhöhe, wobei aber in beiden Fällen die Anlage nie wegen zu viel Strom im Netz abgeschaltet sein darf, um auf diese Ergebnisse zu kommen.

Es ist halt alles höchst kompliziert, wenn einem EU-Ziel hinterherzuhecheln ist. Wir werden uns im Verlauf der nächsten Tage näher mit der Problematik auseinandersetzen.