Roger Greisch, « le Messager » à la galerie Lucien Schweitzer

Voilà la dixième fois depuis 1993 que Lucien Schweitzer ouvre sa galerie au peintre Roger Greisch. Très agréable surprise, puisque je n’ai vu à ce jour de ce maître ardennais à l’abstraction tellement particulière qu’un petit nombre tableaux à l’occasion d’expositions collectives. Je pense à « Jeux d’équilibres » en août 2008 et à « Solstice d’été » en août 2009 que je vous avais bien sûr présentées dans notre bonne vieille Zeitung. Mais je ne pus alors que le citer en passant, parmi d’autres, cet artiste unique, dont les quelques toiles m’avaient pourtant déjà impressionné de manière indélébile. Aussi, lorsqu’il y a quelques jours, en venant de la gare via le nouveau pont et le boulevard Royal, j’empruntai l’avenue Monterey, reconnus-je déjà de loin son style unique à travers la vitrine de la galerie Schweitzer.(1)

Enfin ! m’exclamai-je en mon fort intérieur. Enfin l’occasion d’apprécier et de mieux comprendre ce peintre extraordinaire que seul sa modestie, sans doute une certaine sévérité et l’absence de médiatisation, ont empêché d’être aussi connu qu’un Georges Braque ou un Marcel Duchamp ! J’avais donc encore tout à découvrir sur Roger Greisch, et c’est avec avidité que je me suis plongé dans l’intéressante documentation que m’a remis la galeriste. Une aubaine, car l’artiste est très peu et trop succinctement cité sur Internet. Aussi m’en remets-je pour l’approche biographique à ce que j’y découvre, car je ne puis mieux en parler que l’équipe de Lucien Schweitzer. Une profonde amitié liait en effet ce dernier à l’artiste dont il visitait fréquemment l’atelier à Ouren. Voici donc, à peine abrégé, ce que j’ai appris :

« Né en 1917 à Stockem-Heinsch, Roger Greisch s’installe en 1947 à Ouren, village belge situé à la frontière germano-luxembourgeoise, où il est nommé instituteur. Parallèlement à son activité d’enseignant, l’artiste peint en autodidacte et installe son atelier dans la maison familiale. Ses premières oeuvres sont figuratives et inspirées par la vie quotidienne : scènes domestiques, portraits, paysages.

Dès les années cinquante, sa peinture évolue. Il s’inspire toujours du quotidien, mais le traite différemment. La palette s’assourdit et se charge de tonalités brunes. Les personnages, souvent des enfants, fixent le spectateur, en quête d’une improbable communication (Cette réalité lui est-elle insupportable ? Le fait est que) peu à peu l’artiste sublime la réalité pour un univers plus intérieur et finit par choisir l’abstraction.

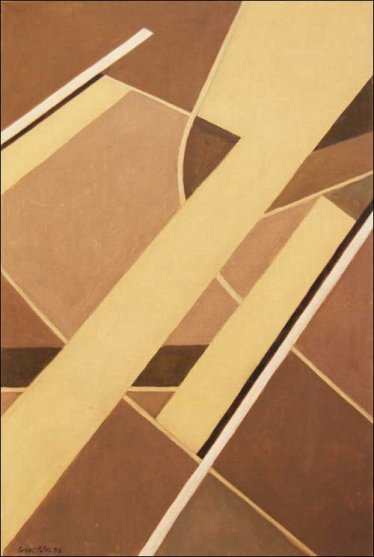

Si les oeuvres abstraites de Roger Greisch sont à replacer historiquement dans le courant pictural abstrait européen de l’après-guerre – elles s’apparentent aux recherches des peintres informels et abstraits géométriques – l’abstraction chez cet artiste ne constitue pas un aboutissement. Ses recherches dans ce sens naissent dès les années quarante. Pendant qu’il exhibe une production figurative, il oeuvre, dans le secret de l’atelier, à une expression plus spirituelle. Point de dualité entre ces deux manières, seulement deux attitudes, deux réponses, qui, réunies, forment l’oeuvre « greischien ». L’abstraction relève chez Roger Greisch, dans un premier temps, de l’intime. D’abord champ d’expérimentation picturale, elle devient lieu d’introspection qui, progressivement, grandit jusqu’à exprimer toute sa création. Alors que le graphisme joue un rôle structurel et participe d’un effort d’organisation de l’espace pictural, la palette, quant à elle, évolue vers des tons cendrés : gris, ocre, vert, bleu, noir. L’artiste passe du lyrisme et du matiérisme à une abstraction plus géométrique et intellectuelle. »

C’est donc ainsi que ce grand artiste restera dans nos mémoires, car, à quelques variations mineures près, il conservera ce style très particulier jusqu’à sa disparition prématurée en 1999. Mais venons en à présent à son exposition actuelle, où la galerie met surtout en évidence cette majeure partie de sa vie d’artiste dédiée à l’abstraction. Quelques tableaux réalistes, ou contenant des éléments figuratifs, rappellent néanmoins le parcours de recherche et d’expérimentation que Lucien Schweitzer mentionne ci-dessus. En Roger Greisch nous retrouvons en fait, concentré en une cinquantaine d’années, une grande partie de l’évolution picturale occidentale au cours du vingtième siècle. Il s’agit là d’une démarche commune à de nombreux artistes, amis lecteurs, et qui n’a rien d’exceptionnel en soi. Ce cheminement parallèle et successif le long de chemins différents a été en effet suivi par bien des peintres qui, sur la lancée de l’impressionnisme, devinrent partiellement, tout à la fois, ou tout à fait expressionnistes, fauves, cubistes, voire abstraits.

Songeons à Vlaminck, Kutter, Matisse, Chagall, Picasso et tant d’autres, dont le refus de se laisser enfermer dans un style ou une école n’a jamais été assimilé à la schizophrénie que par les tenants d’un académisme borné. Ainsi que l’écrit fort justement Lucien Schweitzer, qu’on me pardonnera de citer une fois de plus, « L’oeuvre de Roger Greisch est à considérer comme un champ d’exploration permanente, où le dogme n’a jamais prise sur la créativité. La querelle abstraction - figuration n’a pas lieu d’être. La peinture vaut pour elle-même ; seule compte la nécessité de créer ». Il m’est impossible d’entrer ici dans le détail des nombreux tableaux exposés, fascinante peinture plus géométrique encore et, sauf exception, bien plus profonde que celle d’un Georges Braque ou d’un Paul Klee. On ne peut qu’aller se rendre compte sur place et, peut-être, s’étonner comme moi, combien le mariage des figures et des couleurs atteint dans l’oeuvre de Greisch une densité bien supérieure à l’expression picturale de ces derniers.

L’art abstrait géométrique en général et celui de Roger Greisch en particulier s’organise en polyèdres, plans, lignes droites et courbes sans lien quelconque avec la réalité apparente. Mais lorsqu’un Piet Mondrian rechercha avant tout l’esthétique rectangulaire pure et inspirera de nombreux décorateurs(2), l’abstraction de Greisch représente, elle, le non représentable, l’intuitivement percevable. Le dépouillement de son style, c’est-à-dire l’économie des formes, ainsi que la sobriété des teintes et leur discrète mais étroite interaction, lui permet de faire passer un message d’une profonde spiritualité. La peinture figurative pratiquée à ses débuts ne lui en eût-elle pas fourni les moyens ? Probablement pas, car trop exigeant pour accepter que ses modèles ne communiquent avec le spectateur que par leur apparence, il préféra couper le cordon ombilical avec le monde sensible et se tourner vers le symbole dans sa recherche d’absolu. Cette quête a-t-elle été fructueuse ? La réponse est dans ses tableaux. À vous, amis lecteurs, d’aller voir ce qu’ils ont à vous dire !

***

1) Galerie Lucien Schweitzer, 24 avenue Monterey, Luxembourg (entre Parc et boulevard Royal), mardi à samedi de 10 à 18 h, exposition jusqu’au 22 mai

2) Mais aussi décorateurs d’intérieur, tailleurs, designers de pub (« robe Mondrian » d’Yves Saint Laurent, produits de beauté L’Oréal, etc.)

Giulio-Enrico Pisani