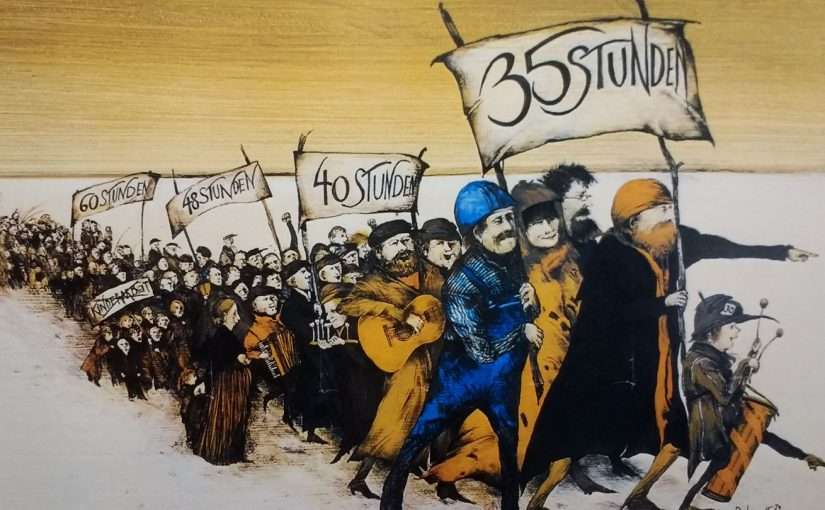

Fortschritt heißt Arbeitszeitverkürzung

Arbeitszeitverkürzung ist ein Thema, das seit jeher die Auseinandersetzungen zwischen Kapital und Arbeit prägt. Papa Marx hat bereits nachgewiesen, dass längere Arbeitszeiten immer mit einer höheren Ausbeutung der Arbeitskraft der Schaffenden einhergehen. Längere Arbeitszeiten oder Mehrarbeit in Form von Überstunden bedeuten daher auch Extra-Profite für das Kapital, besonders dann, wenn die Produktivität groß ist.

Das erklärt, weshalb das Kapital in der Vergangenheit und bis heute mit allen Mitteln versucht, Arbeitszeitverkürzungen oder die Einschränkung von Überstunden zu verhindern. Dazu passt, dass die Unternehmer liebend gerne auf gesetzliche Regelungen verzichten und viel lieber auf Betriebsebene mit den »lieben Mitarbeitern« über unbegrenzte Arbeitszeiten, Überstunden und Sonntagsarbeit verhandeln würden – besonders dort, wo der gewerkschaftliche Organisationsgrad niedrig ist.

Als 1975 die 40-Stundenwoche gesetzlich verankert wurde, wobei allerdings zahlreiche Ausnahmen bestehen blieben, tat das Patronat so, als werde es am Hungertuch nagen müssen. Das aber war nicht der Fall, da das schnelle Wachstum der Produktivität die Arbeitszeitverkürzungen mehr als aufwog.

Unabhängig davon setzte das Kapital alles daran, um die 40-Stundenwoche während der nachfolgenden Jahrzehnte aufzuweichen und flexible Arbeitszeiten und Überstundenregelungen, die möglichst wenig kosten sollten, durchzusetzen.

Statt der 35-Stundenwoche, welche die Gewerkschaften in den 1980er Jahre auf ihren Forderungskatalog gesetzt hatten, kam 1999 das PAN-Gesetz, und die Flexibilisierung und Deregulierung der Arbeitszeiten nahm immer größere Ausmaße an, was für das Kapital immer, für die Lohnabhängigen aber in den wenigsten Fällen von Nutzen war. Die gleichfalls 1999 von den Schaffenden geforderte »6. Urlaubswoche« konnte hingegen nicht durchgesetzt werden.

Die Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen, dass Arbeitszeitverkürzungen wohl ohne radikalen Systemwechsel möglich sind, dann aber immer wieder Gefahr laufen, verwässert, beziehungsweise rückgängig gemacht zu werden.

Dazu trägt bei, dass Regierungen in der Auseinandersetzung zwischen Kapital und Arbeit keineswegs neutral sind, sondern ihre Aufgabe – wie das im realexistierenden Kapitalismus grundsätzlich der Fall ist – darin besteht, im Interesse des Kapitals möglichst gute Bedingungen für die Ausbeutung der Lohnabhängigen und damit für die Erhöhung der Profite zu schaffen. Das erklärt zum Beispiel, weshalb seit zehn Jahren keine angemessene gesetzliche Erhöhung des Mindestlohns erfolgt, so dass es Unternehmern leicht fällt, Lohnabhängige davon zu »überzeugen«, an Sonntagen zu arbeiten, damit sie am Monatsende über die Runden kommen.

Heute gehört Luxemburg zu den Ländern in der Europäischen Union mit den längsten Arbeitszeiten. Es ist an der Zeit, die fortschrittliche Forderung nach Arbeitszeitverkürzungen wieder verstärkt in den Mittelpunkt politischer und sozialer Auseinandersetzungen zu stellen