L’altérité du prolétaire

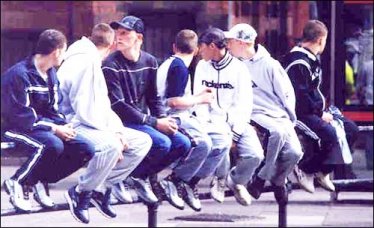

Certains néologismes sont révélateurs des angoisses profondes de la bourgeoisie. Depuis quelques temps déjà, « chav » est un mot à la mode dans les médias d’outre-Manche. Les « chavs » sont ces jeunes gens des cités, désœuvrés et un peu bruyants, qui se parent de survêtements, de volumineux bijoux dorés et de casquettes de baseball. Après le lumpenprolétariat – le prolétariat des loques – voici donc le prolétariat des survêtements …

Si Sarkozy s’adonnait à la lexicologie, il traduirait « chav » par « racaille ». Toutefois « chav » n’est pas un mot nouveau ; c’est sa notoriété qui l’est. Il s’agit d’un mot romani, la langue des gitans, qui signifie « petit enfant ». D’un point de vue sociolinguistique, la situation est assez intéressante : Un groupe social en marge de la société – les jeunes des cités – est désigné dans les médias par un terme tiré de la langue d’un peuple, lui aussi, dénigré et encore et toujours persécuté en Europe et ailleurs. Le prolétaire, qu’il soit en loques ou bien en survêtement, est donc bien « l’autre ». Du moins pour les médias…

Une nouvelle publication du Runnymede Trust, un groupe de réflexion britannique fondé en 1968 avec pour but de promouvoir la justice sociale et du multiculturalisme, se propose d’étudier cet « autre » et en particulier la question controversée de la « classe ouvrière blanche » en Angleterre. Existerait-il une « classe ouvrière blanche » avec une identité et des problèmes bien distincts du prolétariat britannique en général ? Serait-elle la victime de discriminations au nom du multiculturalisme et du politiquement correct ? Ces dernières années un certain nombre d’émissions télévisées et radiophoniques en Grande-Bretagne, ainsi que de nombreux reportages et commentaires dans des journaux, pas toujours de droite, l’ont laissé sous-entendre. Vu sa longue histoire de promotion du multiculturalisme, le Runnymede Trust ne pouvait pas ignorer la controverse. En conséquence, il a chargé des chercheurs britanniques de prendre le taureau par les cornes et d’étudier cette problématique. En résulte Who Cares About The White Working Class ?, un petit volume très lisible qui décortique les données du débat (1) … Même si la terminologie utilisée par les auteurs n’est pas vraiment coutumière sur le continent – les questions ayant trait à la race et à l’ethnicité tourmentent moins la gauche européenne que la gauche anglo-saxonne – il est certain que les sujets abordés sont également d’actualité au sud de la Manche.

Le livre a le grand mérite de mettre en évidence que la récente focalisation sur le concept de société multiculturelle et multiethnique a eu pour conséquence une « racialisation » des discours médiatique et politique sur le prolétariat. Comme le dénonce Wendy Bottero dans le premier chapitre de l’ouvrage, la question de l’inégalité a été réduite à une question de discrimination raciale et culturelle et elle n’est plus étudiée comme un problème inhérent aux sociétés capitalistes. Ainsi il existe aujourd’hui des analystes politiques qui font une distinction entre les revendications supposément contradictoires de la classe ouvrière « blanche » et du prolétariat d’origine « immigrée ». Bottero fustige également les libéraux qui impute la misère dans les quartiers ouvriers à un supposé déficit culturel de la classe dominée.

Cependant, comme le soulignent des articles par David Gilborn, Diane Reay, Steve Garner et Danny Dorling, une focalisation sur l’ethnicité des travailleurs détourne des vrais problèmes. Cela est tout particulièrement vrai pour les deux questions les plus discutées dans les médias : l’éducation et l’allocation de logements sociaux. L’investissement de ressources par l’Etat et les collectivités locales pour faciliter l’intégration des enfants d’origine immigrée dans le système scolaire n’est pas responsable de l’échec scolaire des enfants issus de familles ouvrières blanches. La classe ouvrière est victime du système éducatif britannique à deux vitesses qui a pour but de maintenir les différences sociales. De même il est erroné de parler de favoritisme en faveur des immigrés en ce qui concerne l’attribution de logements sociaux. Les statistiques montrent que cela est loin d’être le cas. Le nombre inadéquat de logements sociaux et les politiques de privatisation expliquent bien mieux les problèmes d’allocation de HLM que la théorie d’une conspiration anti-blanche, courante dans les médias de droite. A divers niveaux, les auteurs du livre plaident pour la réintroduction du concept de « classe sociale » dans le discours politique. Ce n’est qu’en se focalisant sur les immenses disparités sociales qui déchirent la société britannique qu’il devient possible de faire une analyse crédible des problèmes de société et de développer des solutions viables.

Le livre peut également être lu comme une dénonciation du détournement par la droite et une partie de la gauche libérale du multiculturalisme qui a l’origine avait, et a encore toujours, un fondement progressiste et un potentiel émancipateur. Un article d’Anoop Nayak montre qu’il est nécessaire de contextualiser le soi-disant racisme anti-blanc qui existerait dans les cités. Il est nécessaire de faire des études comparatives des effets psychologiques des insultes racistes : L’insulte « sale blanc » n’est, bien entendu, pas équivalente à celle de « sale nègre ». Le poids de l’histoire leur confère des significations différentes. Une contextualisation historique et sociale des comportements racistes est donc inévitable. L’esclavagisme et le colonialisme sont des crimes dont les conséquences se font ressentir encore aujourd’hui. Les anciennes puissances coloniales et esclavagistes ont encore beaucoup de travail à accomplir dans le domaine de la « Vergangenheitsbewältigung », c’est-à-dire de l’étude et de l’acceptation critiques de leur responsabilité historique dans le drame continu des peuples du tiers-monde.

Un autre aspect intéressant de cet ouvrage est qu’il aborde le problème des préjugés et discriminations sociaux et culturels dont sont victimes les personnes issus de la classe ouvrière, quelles que soient leurs origines ethniques. Comme le rappelle Nayak, les descriptions des ouvriers au 19ème siècle mentionnaient souvent les visages jaunies ou noircies des habitants des quartiers ouvriers. Les ouvriers étaient toujours moins blancs que ceux qui les exploitaient. Dans son fameux Ragged London (1861), John Hollingshead, trouvait que les ouvriers étaient « de toutes les couleurs, il semble, sauf blancs. » De toute évidence, le spectre de leurs « sombres et sinistres visages » continue à hanter l’Angleterre.

***

1) Le livre est accessible en ligne gratuitement sur le site du Runnymede Trust : www.runnymedetrust.org/uploads/publications/pdfs/WhoCaresAboutTheWhiteWorkingClass-2009.pdf

Laurent Mignon