Bausch leugnet Kolonialverbrechen

Armeeminister behauptet in Interview, Luxemburg habe »keine Kolonialvergangenheit«

Während die vor einer Fusion mit Grosbous stehende Majorzgemeinde Wahl unter Bürgermeisterin Christiane Thommes-Bach die Rue Nicolas-Grang angesichts der antirassistischen Black-Lives-Matter-Bewegung im Juli 2020 endlich in »Um Schéckelt« umbenannt hat, leugnet Armeeminister François Bausch den – im Verhältnis zur Größe des Landes – erheblichen luxemburgischen Beitrag vor allem am belgischen Kolonialismus im zentralafrikanischen Kongo. Der Grüne Bausch erklärt in einem am Montag veröffentlichten Interview mit dem Bistumsblatt »zur Lage in Mali und Parallelen mit Afghanistan«, den derzeit im Rahmen der EU in Westafrika stationierten luxemburgischen Soldaten komme »zugute, daß wir keine Kolonialvergangenheit haben«.

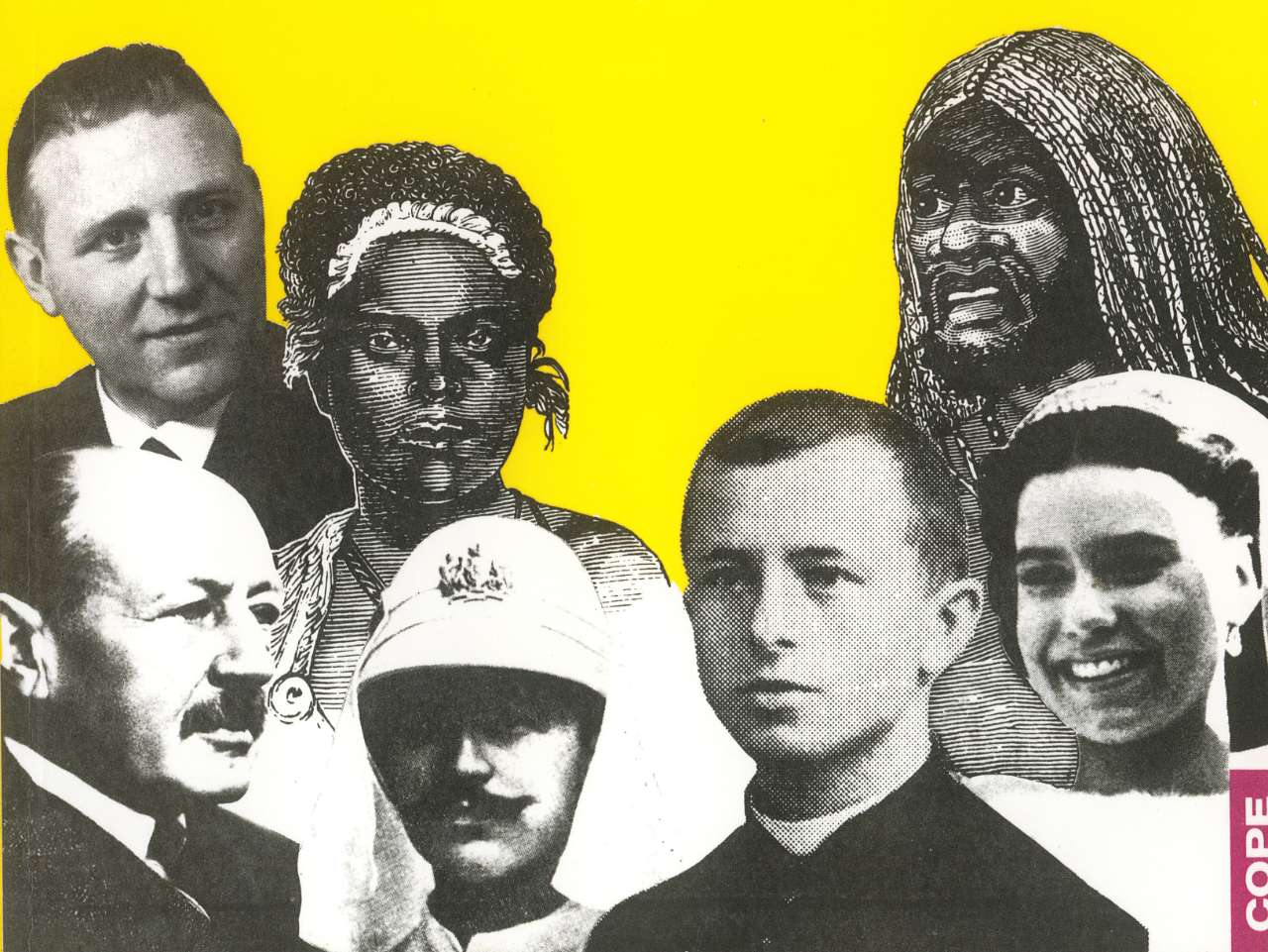

Während also der Wahler Gemeinderat, wie es vor anderthalb Jahren zur Begründung der Straßenumbenennung hieß, den strukturellen Rassismus in der Gesellschaft abbauen will, trägt der Armeeminister mit seiner Leugnung der luxemburgischen Kolonialverbrechen zu seiner Verfestigung bei. Wie beispielsweise Romain Hilgert in dieser Zeitung sowie 1992 im Sammelband »Banken, Kaffi, Hädekanner. 500 Jahre Luxemburg und die Dritte Welt« aufgezeigt hat, spielten und spielen nicht nur Kolonialprodukte wie Kaffee, Tabak und Kautschuk eine wichtige Rolle in der hiesigen Wirtschaft, sondern wurde vom Kongo gar als Luxemburgs »heimlicher Kolonie« gesprochen.

Den hatte der damalige belgische König Leopold II. seit 1885 als sein kolonialer Privatbesitz betrachtet. Hatten Luxemburger Berufssoldaten wie der 1854 in Buschrodt in der Gemeinde Wahl geborene Leutnant Nicolas Grang dem belgischen König maßgeblich bei der Eroberung des Kongo geholfen, so trug der 1866 in Niederkerschen geborene Ingenieur Nicolas Cito, der den Bau der Eisenbahnstrecke von der Hafenstadt Matadi nach Léopoldville (heute Kinshasa) geleitet hat, dazu bei, daß er vor allem zur Kautschukgewinnung ein völkermörderisches Regime errichten konnte, das selbst im Vergleich zu den Greueltaten der anderen europäischen Kolonialmächte alles an Grausamkeit übertraf.

Als Leopold II. 1908 aufgrund internationaler Proteste gezwungen wurde, den Kongo als »normale« Kolonie an den belgischen Staat zurückzugeben, ging Luxemburgs Beitrag zu den Kolonialverbrechen in »Belgisch-Kongo« noch fünf Jahrzehnte weiter. Seit 1924 genossen Kolonialistenverbände wie die »Alliance coloniale Luxembourg-Outremer« (Luxom) und der »Cercle colonial luxembourgeois« (CCL) in der Kolonialverwaltung dieselben Rechte wie ihre belgischen Kollegen – das ist in der Geschichte des Kolonialismus einzigartig. Und so konnte CCL-Präsident Matthias Thill damals voller Stolz erklären, auch Luxemburg besitze Kolonien – »les colonies de ses amis«.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Beitrag Luxemburgs zum belgischen Kolonialismus im Kongo noch ausgebaut, als der Industrieellenverband Fedil den Luxemburger Louis Hentges zu ihrem offiziellen Vertreter vor Ort machte. Von Elisabethville (heute Lubumbashi) aus sollte Hentges »das Potential des kongolesischen Marktes« erkunden. Für die Kongolesen änderte sich bis zur völkerrechtlichen Unabhängigkeit 1960 nicht viel. Seither befindet sich ihr Land faktisch im permanenten Krieg, in dem im Kampf um die lukrativen Abbaugebiete von Erzen und Mineralien immer wieder aus dem Ausland gestützte Sezessionsbewegungen entstehen. Schätzungen zufolge hat der »Afrikanische Weltkrieg« seit 1995 zehn Millionen Tote gefordert, Millionen Kongolesen wurden zu Binnenflüchtlingen.