Ausbeutung in Luxemburg besonders hoch

Die erste Quelle der Ungleichheiten ist die primäre Einkommensverteilung zwischen Kapital und Arbeit

Wenn auf Ungleichheiten hingewiesen wird, bezieht sich das in der Regel auf Ungleichheiten zwischen der Höhe der Einkommen und Löhne, welche oft sehr groß sind und darüber entscheiden, ob man ein angenehmes Leben führen kann, rundum versorgt ist, ein oder mehrere Häuser besitzt oder ob man gerademal über die Runden kommt, oder jeden Euro zweimal umdrehen muss, weil man einen Großteil seines Einkommens für Miete ausgeben muss.

Nicht selten werden bestehende Ungleichheiten bei den Löhnen auch von Patronatsvertretern oder politischen Rattenfängern mißbraucht, um die Lohnabhängigen gegeneinander auszuspielen, zum Beispiel indem versucht wird, Beschäftigte aus der Privatwirtschaft gegeneinander oder gegen Angestellte aus dem öffentlichen Dienst aufzuwiegeln.

In vielen Fällen ist das ein bewährtes Mittel, um zu verhindern, dass Lohnabhängige und Rentner überhaupt davon Kenntnis nehmen, dass die erste Quelle der Ungleichheiten nicht der Unterschied zwischen der Höhe der Einkommen und Löhne ist, sondern die primäre Einkommensverteilung zwischen jenen, die Kapital besitzen und ihr Einkommen daraus ableiten und den Lohnabhängigen, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, um ein Einkommen zu haben. Kurz gesagt: die Ungleichheit zwischen Kapital und Arbeit.

Dies hat damit zu tun, dass der geschaffene Mehrwert ungleich zwischen Kapital und Arbeit verteilt wird, indem sich die Besitzer des Kapitals, die im Vergleich zur großen Masse der Lohnabhängigen eine kleine Minorität darstellen, sich einen größeren Teil des Mehrwerts aneignen.

Der bürgerliche Staat sorgt dafür, dass diese Ausbeutungsverhältnisse, die darauf zurückzuführen sind, dass die Produktion einen gesellschaftlichen Charakter hat, die Produktionsergebnisse aber in privatkapitalistischer Form angeeignet werden, immer wieder reproduziert werden. Er ist in der Auseinandersetzung zwischen Kapital und Arbeit – anders als das allgemein dargestellt wird – keineswegs neutral.

Nur 57,1 Prozent des geschaffenen

Mehrwerts gehen an die Lohnabhängigen

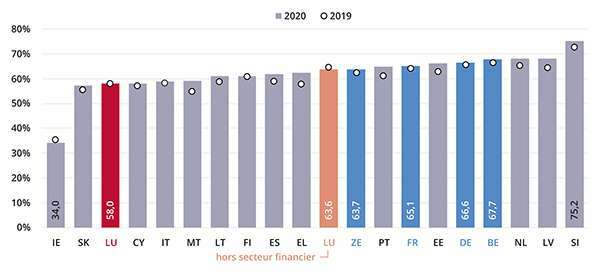

Aus dem »Sozialpanorama«, das die »Chambre des salariés« seit vielen Jahren einmal alle zwölf Monate herausgibt, geht hervor, dass das Kapital in Luxemburg sich einen besonders hohen Teil der Wertschöpfung unter den Nagel reißt. Im Umkehrschluss heißt das, dass die Ausbeutung der Schaffenden in Luxemburg besonders hoch ist.

Durch das Gewicht des Finanzkapitals hierzulande ist der Anteil des Kapitals besonders hoch, aber auch wenn dieser Wirtschaftsbereich ausgeklammert wird, ist der Anteil noch deutlich höher als zum Beispiel in unseren Nachbarländern.

Der Bericht der CSL hält fest, dass im Jahr 2021 lediglich 57,1 Prozent des geschaffenen Mehrwerts an die Lohnabhängigen gingen – ohne Berücksichtigung des Finanzbereichs waren es 63,7 Prozent. Aber in Deutschland waren es, Finanzkapital eingeschlossen, 64,4 Prozent, in Frankreich 65 Prozent und in Belgien 65,8 Prozent. Während der vergangenen 20 Jahre erreichte dieser Anteil in Luxemburg niemals 60 Prozent, während der Jahre 2006 bis 2008 und 2015 und 2016 lag der Mehrwert, der den Schaffenden zugeteilt wurde, sogar unter 55 Prozent.

Keine Veränderung ohne Lohnkämpfe

Da nicht zu erwarten ist, dass das Kapital einen höheren Teil der Wertschöpfung an die Arbeit abgibt, müssen die Schaffenden sich selbst darum kümmern.

Da hilft keine »Sozialpartnerschaft«, sondern es sind Arbeits- und Lohnkämpfe in den Betrieben erfordert, zum Beispiel wenn es darum geht, einen besseren Kollektivvertrag durchzusetzen oder überhaupt erst einmal einen solchen Kollektivvertrag zu erkämpfen. Dazu ist eine starke, klassenbewusste Gewerkschaft notwendig, denn die Lohnabhängigen, die sich gewerkschaftlich organisieren, merken immer wieder, dass das Kapital sich mit Händen und Füßen gegen kollektivvertragliche Verbesserungen und Lohnerhöhungen wehrt, weil damit sein Anteil am geschaffenen Mehrwert zurückgeht und damit auch sein Profit.

Voraussetzung für Veränderung ist, dass die Schaffenden sich der Zugehörigkeit zur Klasse der Schaffenden bewußt werden und generell ein höheres Klassenbewusstsein erlangen. Von allein wird das nicht gehen, und Jahrzehnte »Sozialpartnerschaft« machen es nicht einfacher.

Staatliche Umverteilung und Vergesellschaftung

Möglich ist es auch, die Ungleichheit zwischen Kapital und Arbeit aus der primären Einkommensverteilung einzuschränken, indem der Staat/die Regierung den gesetzlichen Mindestlohn deutlich erhöht, eine gesetzliche Kürzung der Arbeitszeiten bei vollem Lohnausgleich durchsetzt, das Kollektivvertragsgesetz dahingehend abändert, dass das Kapital zu Kollektivverträgen verpflichtet wird, und der Teil der Wertschöpfung, den sich das Kapital aneignet, durch höhere Kapitalsteuern zugunsten der Lohnabhängigen umverteilt wird.

Keine Regierung in Luxemburg, unabhängig von ihrer Zusammensetzung, zeigte sich bisher dazu bereit.

Schließlich gibt es eine weitere Möglichkeit die Ungleichheit bei der primären Umverteilung nicht nur zu reduzieren, sondern weitgehend zu beseitigen. Das ist nur möglich durch einen Eingriff in die Besitzverhältnisse, eine Vergesellschaftung des Finanzkapitals, der Konzerne und Großbetriebe, wie das die KPL anstrebt. Da geht es dann nicht mehr darum, die Ungleichheiten bei der primären Umverteilung zu senken, sondern den Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit aufzuheben.