Annäherung zwischen der Türkei und Syrien

Die Türkei und Syrien wollen sich wieder annähern. Die Außenminister beider Länder, Mevlut Cavusoglu und Feisal Mekdad, sprachen bereits im Oktober 2021 »kurz« miteinander, wie Cavusoglu sagte. Ort des Treffens war das Treffen der Blockfreien Staaten in Belgrad. Thema der Unterhaltung war die Notwendigkeit einer »Versöhnung«. Cavusoglu betonte die Sicherheit der Grenzen, die »Einheit Syriens« und den Wiederaufbau. Unter Vermittlung Rußlands fanden bereits wiederholt Gespräche auf Geheimdienstebene statt. Rußland ist zudem ein wichtiger Akteur bei dem Prozeß der Friedensregelung für Syrien in der Auseinandersetzung mit den vom Westen und insbesondere von der Türkei unterstützten Islamisten.

Der Traum Erdogans ist ausgeträumt

Mehr als ein Jahrzehnt nach dem »Arabischen Frühling« und dem Beginn des Syrienkrieges hat die Türkei militärisch, wirtschaftlich und politisch nicht erreicht, was sie sich erhofft hatte. Ankara hatte auf die Muslimbruderschaft als zukünftige politische Kraft in Tunesien, Ägypten, Jordanien, in den besetzten palästinensischen Gebieten und in Syrien gesetzt. Unterstützt worden war Erdogan dabei zunächst von Hillary Clinton, der damaligen USA-Außenministerin, und von dem reichen Golfemirat Katar. Unter USA-Führung waren Waffen und Geld geliefert worden, um die Regierung in Damaskus zu stürzen. Die Türkei öffnete ihre Grenzen für Islamisten aus mehr als 80 Staaten, die sich in Syrien und im Irak dem »Islamischen Staat« und Al Qaida anschlossen.

Der Traum Erdogans, die osmanische Vergangenheit im östlichen und südlichen Mittelmeerraum zum 100. Staatsjubiläum 2023 wiederauferstehen zu lassen und die arabische Welt mit der Muslimbruderschaft zu regieren, ist gescheitert. Der einzige Erfolg, den Erdogan erringen konnte, ist ein Abkommen mit Libyen über eine beidseitige maritime Wirtschaftszone quer durch das Mittelmeer.

Nun soll die Türkei sich unter Erdogan neu aufstellen. Nach dem Atatürk-Motto »Frieden in der Heimat, Frieden in der Welt« hat der Islamist Erdogan seine Kontakte mit den Vereinten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien, mit Israel und Ägypten wiederaufleben lassen. Gleichzeitig setzt Ankara die NATO ebenso unter Druck wie Rußland und spielt nach allen Seiten seine Karten in der Ukraine aus. Seine Beziehungen zum Iran baut Ankara weiter aus.

Die Türkei ist ein geopolitisches Schwergewicht in einer umkämpften Region. Ihre Lage als »Landbrücke« soll dafür genutzt werden, und mit den Öl- und Gaspipelines South Stream, Kirkuk-Ceyhan, Baku-Ceyhan und Pipelines aus dem Iran soll ihr Einfluß ausgebaut werden. In Zukunft könnte noch ein neues Pipelineprojekt aus dem östlichen Mittelmeer hinzukommen. Obwohl das Land nur über ein kleines Ölvorkommen im Schwarzen Meer verfügt, will Erdogan die Türkei zum Dreh- und Angelpunkt von Öl- und Gaslieferungen nach Europa machen.

Syrien wartet ab

Dafür müssen alte Fronten – auch mit Syrien – begradigt werden. Doch bevor es dazu kommt, wird Syrien zunächst seine Forderungen auf den Tisch legen. Bisher hat sich Damaskus nicht öffentlich zu dem türkischen Versöhnungsangebot geäußert. Im Interview mit der »Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek« Anfang des Jahres bezeichnete der syrische Außenminister Feisal Mekdad das Vorgehen der Türkei im Norden Syriens als »gefährlich und absolut unakzeptabel«. Mehr als 100.000 Terroristen seien seit 2011 aus der Türkei über die Grenze nach Syrien gelangt, betonte Mekdad. Die Türkei drossele die Wasserdurchlaufmenge und schade der Landwirtschaft Syriens, verhalte sich »wie eine Kolonialmacht« und versuche »das türkische Curriculum an den Schulen durchzusetzen«, sagte er.

Die Türkei »kidnappt geradezu die gedankliche Entwicklung unserer Kinder. Sie verhindert, daß die Kinder in die befreiten Gebiete Syriens gelangen können, um dort die Examen ablegen zu können. Die Türkei versucht im Nordwesten einen kleinen Kolonialstaat zu etablieren. Das ist völlig unakzeptabel.«

Aleppo hat eigene Rechnung mit Erdogan offen

Jenseits der politischen und gesellschaftlichen Auswirkungen des türkischen Verhaltens gegen Syrien in mehr als zehn Jahren Krieg haben die Geschäftsleute in Aleppo mit der Türkei eine eigene Rechnung zu begleichen. Bewaffnete Gruppen hatten die Industriezentren Aleppos, darunter auch die Industriestadt Scheich Najjar“ 2012 überfallen, verwüstet und geplündert. Ihr Diebesgut transportierten sie ungehindert über die Grenze in die Türkei. Schon vor Jahren hat die Industrie- und Handelskammer von Aleppo eine Klage gegen die Türkei beim Internationalen Strafgerichtshof eingereicht, bisher ohne Erfolg.

Heute ist die Türkei selbst, nicht zuletzt auch wegen der eigenen Kriegsbeteiligung in Syrien, finanziell und wirtschaftlich sehr angeschlagen. Der Krieg in Syrien hat Ankara nicht nur viel Geld gekostet, mit 3,7 Millionen syrischen Flüchtlingen ist die Türkei innenpolitisch unruhig geworden. Die kurdische Bewegung, die Erdogan innerhalb der Türkei bekämpft und hinter Schloß und Riegel gebracht hat, ist an der türkisch-syrischen Grenze mit der Pufferzone »Rojava« präsent. Die Partei der Demokratischen Union, PYD, verfügt dank der Waffen- und Geldlieferungen aus Washington heute mit 100.000 Kämpfern und Kämpferinnen über mehr bewaffnete Kräfte als die Arbeiterpartei Kurdistans, PKK.

Türkische Militärs haben schon lange dafür plädiert, mit Damaskus gemeinsam gegen das kurdische Projekt »Rojava« vorzugehen. Im Gespräch ist ein Abkommen »Adana Zwei«, das dem türkischen Militär einen Operationsraum von bis zu 20 Kilometer innerhalb des syrischen Territoriums einräumen soll.

Zwischen Adana Eins und Zwei

Es ist kein Zufall, daß sich ein Selbstverwaltungsprojekt wie »Rojava« während des Syrienkrieges (2011-2022) im Nordosten Syriens entwickeln konnte. Syrien hatte der Arbeiterpartei Kurdistans, PKK, jahrelang sicheren Aufenthalt geboten. PKK-Gründer und Generalsekretär Abdullah Öcalan lebte viele Jahre sicher in Damaskus im Exil. In der von Syrien kontrollierten Bekaa-Ebene entstand 1982 die Mazlum-Korkmaz-Akademie, wo kurdische Kämpfer politisch und militärisch ausgebildet wurden. Voraussetzung war, daß sich die PKK in Syrien an die »roten Linien« halten mußte: Keine separatistische, religiöse, ethnische oder nationalistische Propaganda zu betreiben und die politischen Strukturen Syriens zu respektieren.

Mit der Auflösung der Sowjetunion 1991 verlor Syrien seine langjährige Schutzmacht, der Druck von der Türkei und der NATO sowie auch der EU auf die PKK und auf Syrien nahmen zu. Die Verhältnisse für die PKK in Syrien änderten sich. 1992 wurde die Mahsum Korkmaz Akademie geräumt. Die Türkei drosselte die Wasserdurchlaufmenge des Euphrat für Syrien und drohte Syrien mit Krieg, sollten die Aktivitäten der PKK dort nicht unterbunden werden. Rückendeckung bekam die Türkei von der NATO.

Syrien lenkte ein und unterzeichnete 1998 das Adana-Abkommen, um die Drohungen zu entschärfen. Das Abkommen sah eine Pufferzone von 8 Kilometern innerhalb Syriens vor, in der das türkische Militär gegen die PKK vorgehen konnte. Öcalan sah sich zur Ausreise gezwungen, seine Odyssee endete 1999 mit der Festnahme in Kenia bei einer türkisch-israelischen Geheimdienstoperation.

»Rojava« unter Druck

Für die kurdische Seite gilt das Adana-Abkommen als »Teil eines internationalen Komplotts gegen Abdullah Öcalan«. Der langjährige PYD-Vorsitzende Salih Muslim fordert die Annullierung der Vereinbarung. Rußland dagegen hat wiederholt mit »Adana Zwei« eine Neuauflage ins Spiel gebracht, um den Sicherheitsinteressen der Türkei Genüge zu tun und der syrischen Armee wieder die Kontrolle des syrischen Grenzgebietes zur Türkei zu ermöglichen. Die Türkei fordert einen militärischen Aktionsradius von bis zu 30 km auf syrischem Territorium, ein Abkommen »Adana Zwei« könnte ein Gebiet von 15 bis zu 20 km dafür vorsehen.

Verlierer wären die bewaffneten Strukturen von YPG, YPJ, SDF und PYD, die sich von dort zurückziehen müßten. Eine Eingliederung kurdischer Volksverteidigungseinheiten in die syrischen Streitkräfte würde Ankara kaum akzeptieren. Einflußreiche Militärs in der Türkei drängen seit langem darauf, sich mit Damaskus zu verständigen und gemeinsam gegen die bewaffneten Kräfte von »Rojava« vorzugehen. Syrien hat allerdings kein Interesse an einem Krieg gegen die Kurden. Der Gesprächsfaden ist nie abgerissen.

************

Die Aussöhnung wird kommen, Bedingungen unklar

George Jabbour ist Historiker, Diplomat und langjähriger Berater des ehemaligen syrischen Präsidenten Hafes al-Assad. Er ist Vorsitzender der Syrischen Gesellschaft für die Vereinten Nationen und regelmäßiger politischer Kommentator für Funk und Fernsehen.

In Syrien wird viel über eine mögliche Aussöhnung zwischen der Türkei und Syrien gesprochen. Wird es das geben und wenn ja, wie kann sie aussehen?

Der Beginn sollte ein Vier-Mächte-Treffen im Astana-Format sein. Bisher besteht das Astana-Format aus drei Mächten: Rußland, Iran und Türkei. Sie haben Syrien in zwei Parteien geteilt, in die Regierung und in die Opposition. Ich habe dieses Format von Anfang an für ungerecht gehalten, weil drei Mächte dort miteinander diskutieren, während Syrien nur angehört wird. Zudem wird die Opposition auf die gleiche diplomatische Stufe gestellt wie die Regierung.

Warum könnte sich das jetzt ändern?

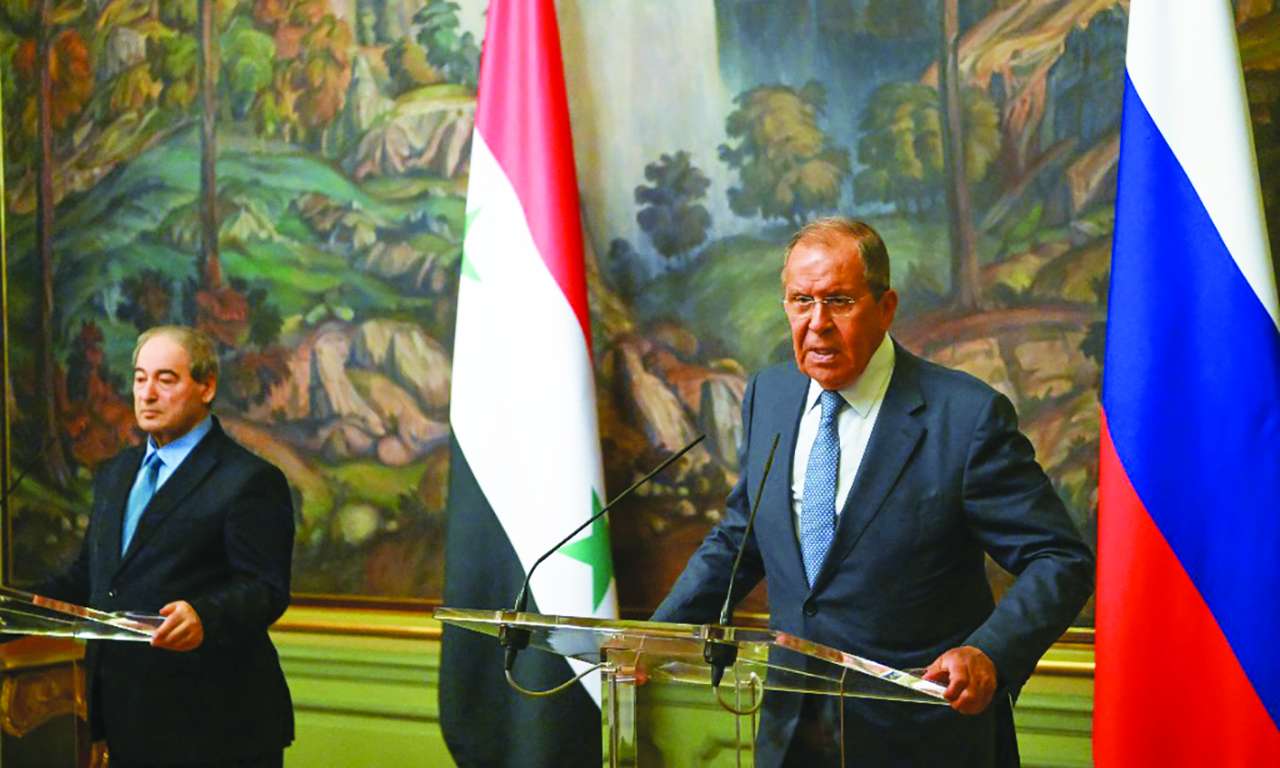

Erstens haben wir die Erklärung von Cavusoglu, zweitens die Erklärung von Erdogan, drittens war Außenminister Mekdad gerade in Moskau und viertens könnte es sein, daß Präsident Assad zur nächsten Konferenz der Shanghai Kooperationskoordination eingeladen wird und dort mit dem türkischen Präsidenten Erdogan zusammentreffen könnte. Für mich ist das ein Zeichen dafür, daß Syrien als souveräner Staat zurückkehrt in die internationale Politik. Die Türkei will Aussöhnung, Rußland, der Iran und auch Syrien wollen das. Die Aussöhnung wird also kommen, zu welchen Bedingungen ist schwer zu sagen.

Warum hat die Türkei gerade jetzt Interesse an einem solchen Prozeß geäußert?

Die Türkei will gegen die kurdische Separatistenbewegung vorgehen, die bei uns in Syrien auch präsent ist. Sowohl die Türkei als auch Syrien bestehen auf der Einheit des Staates, auf der Sicherheit der Grenzen, an diesem Punkt kommen beide sich entgegen.

Die Türkei will also, daß Syrien mit ihr zusammen gegen die kurdische Selbstverwaltung im Nordosten vorgeht?

Wir in Syrien haben – anders als die Türkei – mit den Kurden seit langem eine andere, ich möchte sogar sagen harmonische Beziehung. Die meisten Kurden verhalten sich gegenüber dem syrischen Staat loyal. Was die Aussöhnung betrifft, geht Syrien davon aus, daß das derzeitige politische System vielleicht mit kleinen Veränderungen Bestand haben wird, die Türkei hat eine andere Vorstellung. Wir werden sehen, ob Erdogan in einem Jahr noch Präsident der Türkei sein wird. Sollte die Opposition bei den Wahlen im Juni 2023 gewinnen, könnte sie weniger Forderungen an Syrien stellen.

Was ist mit der UNO, welche Rolle könnte sie bei dem Aussöhnungsprozeß spielen?

Aktuell hat die UNO große Probleme wegen der Lage in der Ukraine. Sie bewegt sich zu langsam. Der Generalsekretär hätte vor dem 24. Februar zwischen Rußland und den USA, zwischen Putin und Biden vermitteln müssen, um den neuen Krieg zu verhindern. Was den Aussöhnungsprozeß zwischen der Türkei und Syrien betrifft, sind die Spieler, die am Tisch sitzen klar: die drei Astana-Mächte Rußland, Iran, Türkei und Syrien. Dann gibt es die USA, Israel und die UNO.

Und wie wird es ausgehen?

In jedem Fall wird die UNO das umsetzen, was entschieden wird. Besonders, wenn es eine Vereinbarung gibt, an der die USA beteiligt sind. Das Verfassungskomitee wird seine Arbeit wiederaufnehmen und sich über den Grenzverlauf, die staatlichen Symbole, die Fahne, Parteien einigen. Wenn die politische Aussöhnung vollzogen ist, wird das in eine neue Verfassung aufgenommen werden. Nur leider ist es so, daß Verfassungen nie stark genug waren, um sich gegen Machtpolitik durchzusetzen. Nicht in Syrien und in keinem Staat der Welt.

Interview: Karin Leukefeld