Der Preis des Schulterschlusses

In Washington spielen Experten Kriegsszenarien gegen die Volksrepublik China durch

Die chinesische Gegenwehr gegen die jüngsten EU-Sanktionen treibt die Debatte um weitere Strafmaßnahmen und einen etwaigen engen Schulterschluß mit den Vereinigten Staaten von Amerika voran. Jetzt fordern transatlantisch orientierte Politikberater, Deutschland müsse »aufwachen« und sich gegen »Chinas ökonomische Macht« positionieren; ein einflußreicher Kommentator spekuliert über die Positionierung Berlins im Falle eines Krieges. Einen solchen Krieg gegen China ziehen USA-Experten schon seit Jahren in Betracht.

Chinas Gegenwehr

Die deutsche Debatte über den Umgang mit China hat durch die jüngsten chinesischen Reaktionen auf die westliche Sanktionspolitik neuen Auftrieb erhalten. Die Regierung in Peking hatte nach der Verhängung von EU-Sanktionen gegen chinesische Amtsträger seinerseits Zwangsmaßnahmen gegen Politiker, Wissenschaftler und Institutionen aus der EU in Kraft gesetzt. Zudem wurde bekannt, daß künftig Mitarbeiter sicherheitsrelevanter Unternehmen und staatlicher Stellen sowie Militärangehörige keine E-Autos des US-amerikanischen Herstellers Tesla mehr kaufen dürfen, da diese zu Spionagezwecken genutzt werden könnten.

Dies hat zumindest einigen deutschen Konzernen ihre Verwundbarkeit durch Konflikte mit der Volksrepublik erneut vor Augen geführt: Volkswagen erzielt zum Beispiel 41 Prozent seines Gesamtumsatzes in China, Infineon 39 Prozent, Daimler 29 Prozent; selbst Adidas gibt an, 22 Prozent seiner Erlöse in der Volksrepublik zu erwirtschaften.

Entsprechende Sorgen sind durch die aktuellen chinesischen Boykottaufrufe gegen einige westliche Bekleidungsunternehmen, da diese ihrerseits Baumwolle aus Xinjiang boykottieren, nicht geringer geworden. Dabei nimmt Chinas ökonomisches Gewicht, nicht zuletzt bedingt durch die Coronakrise, unverändert zu.

Das asiatische Jahrhundert

Die deutsche Bundesregierung setzt bislang darauf, politische Konfrontation gegenüber China mit einer engen wirtschaftlichen Kooperation zu verbinden; so hat sie Ende 2020 in der EU die Einigung auf das Investitionsabkommen mit China durchgesetzt. Zustimmend hat Ex-Siemens-Chef Joe Kaeser kürzlich geäußert, die Volksrepublik könne es sich »sehr wohl leisten, notfalls auf den deutschen Markt zu verzichten«: »Umgekehrt ist das nicht der Fall.« Kaeser konstatierte lapidar: »Das 21. Jahrhundert ist das asiatische Jahrhundert, und damit müssen wir umgehen.«

Tatsächlich wird nicht nur China vermutlich schon 2028 oder 2029 eine – in US-Dollarwerten – größere Wirtschaftsleistung als die USA erzielen und so tatsächlich zur stärksten Wirtschaftsmacht der Welt aufsteigen. Asien insgesamt wächst schneller als der Rest der Welt und wird laut Schätzungen der Asian Development Bank (ADB) spätestens 2050 über die Hälfte der Weltwirtschaftsleistung erarbeiten – ein Anteil, der freilich seinem Anteil an der Weltbevölkerung entspricht. Nicht nur Berlin, auch London orientiert daher gezielt auf den Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen zu Asien – auch zu China; das geht etwa aus dem kürzlich publizierten Strategiepapier »Global Britain in a competitive age« hervor.

»Nicht auf zwei Hochzeiten tanzen«

Vor allem transatlantisch orientierte Kreise kritisieren dies –und fühlen sich dadurch, daß China sich aufgrund seiner Wirtschaftskraft inzwischen Gegenmaßnahmen gegen westliche Sanktionen leisten kann, noch bestärkt. Deutschland habe sich »zu lange« durch »Chinas ökonomische Macht« einschüchtern lassen, heißt es etwa in einem aktuellen Beitrag aus der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP); es müsse endlich »aufwachen« und sich schärfer gegen China positionieren. Forderungen werden laut, das EU-Parlament dürfe das Investitionsabkommen zwischen der EU und China nicht ratifizieren; der Vorsitzende des Handelsausschusses des Parlaments, der Deutsche Bernd Lange (SPD), erklärt zu den chinesischen Gegensanktionen, die Tatsache, daß auch EU-Parlamentarier betroffen seien, »kann nur nach hinten losgehen«.

Einflußreiche Kommentatoren plädieren mit Blick auf den eskalierenden Konflikt zwischen den USA und China für »einen Schulterschluß mit Amerika«: »Man kann nicht auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen.« Freilich werde der »Schulterschluß« mit den USA »einen Preis haben«; denkbar seien »ein neuer Handelskrieg« oder eine »militärische Auseinandersetzung wegen Taiwan oder im Südchinesischen Meer«: »Stünde Deutschland [...] in diesen Fällen auch an der Seite Amerikas?«

»War with China«

Die Einschätzung, es könne zu einer »militärischen Auseinandersetzung« mit China kommen, ist nicht aus der Luft gegriffen. Bereits vor fünf Jahren publizierte die US-amerikanische Rand Corporation eine umfangreiche Studie, die unter dem Titel »War with China« (»Krieg mit China«) konkrete Kriegsszenarien durchdiskutierte. Die Autoren prognostizierten, ein solcher Krieg lasse sich auf konventionelle Waffen beschränken, und er werde sich, weil die Volksrepublik nur wenig konventionelle Waffen besitze, die die Vereinigten Staaten erreichen könnten, auf Ostasien begrenzen lassen; China werde schwer getroffen, die USA hingegen kaum.

Allerdings sei eine zuverlässige Prognose, ob der Krieg rasch beendet werden könne oder lange dauere und höchstes Eskalationsniveau erreiche, nicht möglich. Klar sei lediglich, daß die Volksrepublik China aktuell aufrüste, um auf einen etwaigen Angriff seitens der USA vorbereitet zu sein; daher gelte: Je später ein US-amerikanisch-chinesischer Krieg komme, desto schmerzhafter werde er voraussichtlich für die USA sein.

Kriegssimulationen

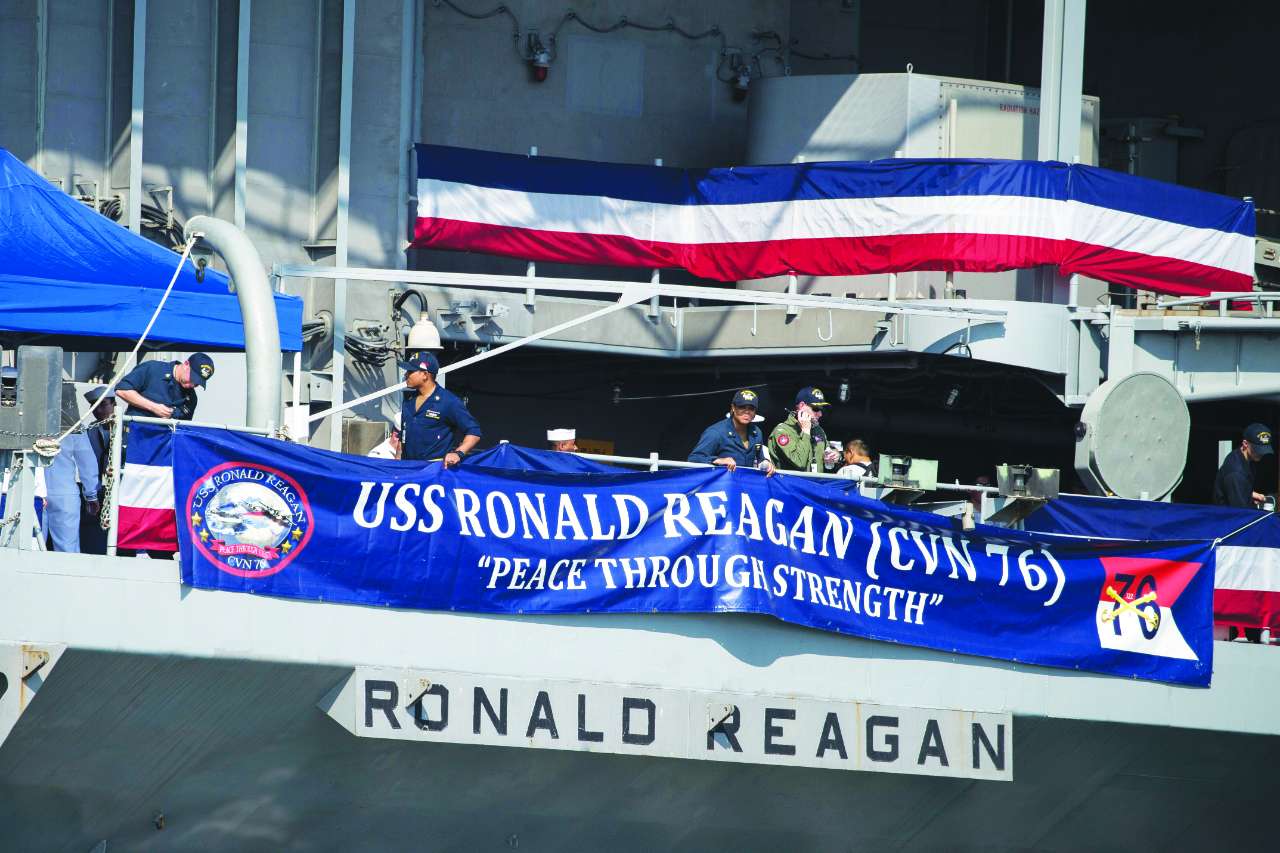

Experten der Rand Corporation spielen mögliche Szenarien einer militärischen Konfrontation mit China seit geraumer Zeit in Kriegssimulationen durch – und sie kommen inzwischen zum Ergebnis, ein Sieg der Vereinigten Staaten von Amerika sei nicht mehr garantiert. So heißt es zum Beispiel, gegen F-35-Jets könne die Volksrepublik an sich zwar nicht viel ausrichten; sie sei aber mit ihren Mittelstreckenraketen in der Lage, Landebahnen der Flugzeuge auf USA-Militärstützpunkten sowie Flugzeugträger der US Navy zu zerstören. Zudem besitze sie die Fähigkeit, Satelliten der USA abzuschießen und damit der militärischen Kommunikation der Vereinigten Staaten schwerste Schäden zuzufügen. Möglicherweise sei der Zeitpunkt erreicht, zu dem man China militärisch nicht mehr niederringen könne – jedenfalls nicht ohne gewaltige Rüstungsmaßnahmen in der Asien-Pazifik-Region.

Genau solche Maßnahmen leitet nun aber die Biden-Administration ein. So will das Pentagon rund 27 Milliarden US-Dollar aufwenden, um USA-Stützpunkte im Pazifik mit ausgefeilter Raketenabwehr zu schützen und seinerseits Mittelstreckenraketen nahe China zu stationieren, nach Möglichkeit auf der sogenannten ersten Inselkette, die von Japan über Taiwan bis zu den Philippinen reicht. Dies soll dazu beitragen, einen Krieg gegen China für den Westen vermeintlich gewinn- und damit führbar zu machen.