2.000 statt 4.000 m2 für unser Essen?

Umerziehungsprogramm für Luxemburg

Immerhin, wir sollen nicht mehr ganz auf Fleisch verzichten, wie das die C40-Großstädte und die »Cities Race to Zero« verlangen (wir haben berichtet) beim Projekt zur Förderung einer nachhaltigen Agrar- und Eßkultur »2000 m2 für unser Essen« auf Kockelscheuer, das im April 2020 startete und bis Ende 2025 läuft.

Wenn die Subventionierung vom Umweltministerium dafür verlängert wird, soll das Projekt auch verlängert werden, so die Organisatoren der »natur&emwelt a.s.b.l.«, der IBLA (»Institut fir biologesch Landwirtschaft an Agrarkultur Luxembourg a.s.b.l.« und der »co-labor s.c.«, wobei letztere für die praktische Arbeit zuständig ist. 2026 scheint jedenfalls schon als Projekt im Rahmen der Luxemburger Gartenschau gesichert zu sein.

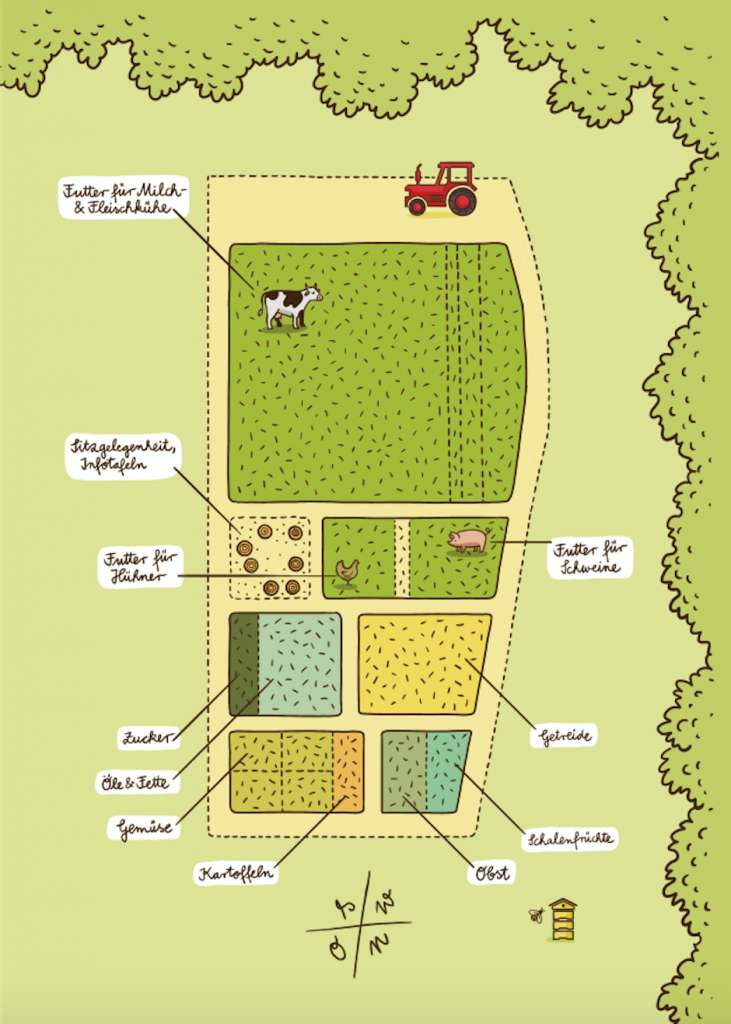

Wahrscheinlich ist es der IBLA geschuldet, daß hierbei die Tatsache anerkannt ist, daß die Hälfte der landwirtschaftlichen Fläche Dauergrünland ist und dieses sich auch nicht in Ackerfläche umwandeln läßt. So heißt es denn auf www.2000m2.lu/das-projekt/: »Die Tierhaltung ist für die luxemburgische Grünlandregion sehr wichtig und stellt ein wesentliches Bindeglied zur Agrarkultur dar, denn die Fruchtbarkeit des Bodens wird durch die organischen Dünger aus der Tierhaltung besonders gefördert. So liefern Hühnermist, Schweinegülle und Kuhdung als Dünger auf den Feldern einen wichtigen Beitrag, um Stickstoff und andere Nährstoffe im landwirtschaftlichen Kreislauf zu halten und mineralische Dünger überflüssig zu machen.«

Wir wunderten uns, daß im Projekt ein Eckchen für Mais und eines für Soja als Tierfutter reserviert wurde, da Grünlandverwerter die eigentlich nicht brauchen. Auch ist besonders Mais im biologischen Landbau eine äußerst schwierige Kultur, da Unkraut ja nicht chemisch weggespritzt werden darf, was, wenn es zu naß ist, um mit dem Striegler und dem Traktor übers Feld zu fahren, dazu führt, daß das Unkraut schneller wächst als die jungen Maispflanzen und diesen das Licht nimmt, wonach der Mais nicht aufkommt. Für Soja ist das Luxemburger Klima ebenfalls suboptimal, was auch der Grund für den Import für die konventionelle Landwirtschaft von 28.000 t im Jahr ist. Das entspreche, wurde gestern auf der Pressekonferenz gesagt, der Ernte auf einem Tennisfeld pro Einwohner.

Wer Mais füttert, muß auch Soja füttern, wer keinen Mais füttert, braucht auch kein Soja für seine Rindviecher. Das macht Turbo-Kühe mit einer Milchleistung von 9.000 Litern im Jahr zwar unmöglich, aber wer ordentlich kalkuliert findet raus, daß die geringeren Veterinärkosten, die längere Lebenszeit und der Wegfall der Kosten für Soja-Import und Maiskultur am Ende betriebswirtschaftlich besser ist, wobei das volkswirtschaftlich sowieso der Fall ist.

Gut, damit kommen wir nicht von den 13,7 t/CO2eq pro Kopf, von denen 2,7 t aus dem Lebensmittelverbrauch stammen, nicht auf die 1,5 t laut Pariser Klimaschutzabkommen herunter, auch nicht wenn insgesamt nicht mehr ein Drittel der Lebensmittel weggeschmissen wird, wobei da 55% in den Haushalten wegfliegt, der Rest in Kantinen, Restauration, im Handel oder direkt auf dem Feld weil z.B. die Karotte schief gewachsen ist. Wobei sich der Schreiber dieser Zeilen fragt, wer den Anteil seines Haushalts wegschmeißt, denn der seinige tut es nicht.

Natürlich ist es sinnvoll, lokal und saisonal einzukaufen und kaum was wegzuschmeißen, was sich Geringverdiener ja sowieso nicht leisten können. Die brauchen sich daher auch kein schlechtes Gewissen einreden lassen von Großverdienern. Ansonsten ist es natürlich streng verboten zu fragen, ob eine derart extreme Reduktion des CO2-Fußabdrucks sinnvoll ist, da Bäume ab 0,02% CO2 in der Atmosphäre nicht mehr wachsen und bei 0.015% jedes Pflanzenwachstum aufhört, auch das der Nahrungspflanzen.