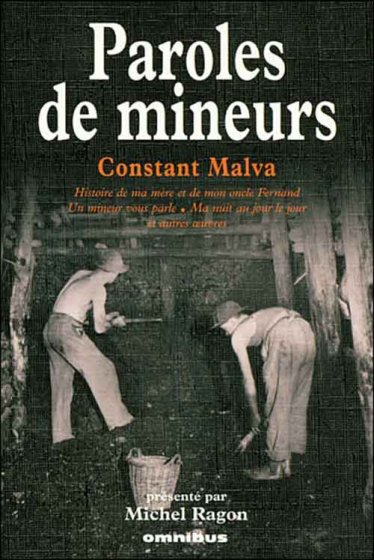

En hommage à tous les mineurs et à leurs familles

»Paroles de Mineurs« : un quotidien difficile, une vie de labeur

En exclusivité pour notre quotidien Zeitung, nous sommes partis à la rencontre des mineurs, ces témoins d’une époque pendant laquelle les hommes qui travaillaient dans les mines étaient le plus souvent réduits à l’état d’esclaves. Ils ont travaillé comme des bêtes, pendant des décennies, sans pour autant avoir la possibilité de jouir d’une décente retraite bien méritée, parce que le plus grand nombre des mineurs, épuisés, sont emportés par cette terrible maladie qu’est la silicose.

La situation s’est seulement améliorée réellement après la seconde guerre mondiale. Auparavant, on peut apparenter les mineurs à des bêtes de somme, des ouvriers qui ont bien trop souvent sacrifié leur santé au bénéfice de Sociétés minières qui n’ont pas hésité à pratiquer des licenciements massifs une fois que les puits, les fosses, les mines à ciel ouvert, ne rapportaient plus assez de bénéfices.

Aujourd’hui, alors que nous arrivons à la fin de la moitié de la première décennie du troisième millénaire, les réalités sociales sont de plus en plus déplorables et quelque part comparables à celles de la grande époque des mines : le patronnant engrange le plus souvent des bénéfices mirobolants, tandis que les ouvriers, les employés, doivent de plus en plus régulièrement se contenter de salaires bas. Lorsqu’une entreprise licencie, ferme ses portes, les ouvriers, les employés, lorsqu’ils retrouvent un nouvel emploi, ont le plus souvent la malchance d’être engagés par une société qui paye des salaires moins importants que celle qui vient de fermer ses portes. Ceux qui détiennent le pouvoir de l’argent n’hésitent pas, par exemple, à fermer les portes de leur Entreprise, envoyant ainsi au chômage leur personnel, s’il devient plus intéressant pour leur portefeuille de transférer leurs activités dans un autre pays, où la main d’œuvre est moins chère et ils pourront, à leur guise, faire les beaux, ainsi que les mauvais jours de leurs employés, respectivement de leurs ouvriers..

Si au temps des mines et des mineurs, les injustices et inégalités sociales étaient flagrantes, malheureusement nous sommes revenus à des « temps semblables ». L’humain compte pour si peu, seul le capitalisme a de plus en plus de droits.

Dans notre pays l’activité minière a été celle de l’extraction du minerai de fer. Le présent article rend hommage à tous les mineurs, qu’ils se soient esquintés la santé dans des houillères ou dans des mines de fer. L’accent du reportage est orienté sur les houillères, étant donné que nous avons eu la chance d’accompagner dans leurs recherches Elise Fischer, journaliste, Camille Oster, ce juriste aux charbonnages de France né dans un bassin houiller de la Lorraine voisine, Pierre Miquel, passionné d’histoire et de faits de société, Désiré Deleuze, Alain Forti et Jean-Jacques Stassen, ainsi que plusieurs auteurs et photographes qui ont publié leurs livres aux Editions Cahiers du Temps, ou au Centre Historique Minier du Nord-Pas de Calais. Camille Oster et Elise Fischer viennent de publier aux éditions Hors Collection le livre Nous, les derniers mineurs, Pierre Miquel vient de publier chez Michel Lafon Mines, les travailleurs de l’ombre, tandis que Désiré Deleuze, Alain Forti et Jean-Jacques Stassen sont les auteurs de Objectif Mine aux Editions Perron. Vous trouverez plus de renseignements à propos de ces livres et de ces éditeurs en fin d’article.

Travailler à la mine : rêve et cauchemar

Travailler à la mine était le rêve de nombreuses populations rurales. C’était là une fameuse opportunité pour améliorer les conditions financières de la famille, conditions souvent précaires, voir misérables. Les Compagnies des Houillères pratiquèrent une politique qui attira un flot croissant de personnes envieuses de travailler à la mine, en construisant en masse des logements, baptisés corons dans le nord de la France. Les ouvriers de la mine louaient ces logements à un tarif mensuel très modique qui ne dépassait pas une journée de travail. Un autre avantage en nature fut l’introduction de bons de charbon. Les mineurs recevaient ainsi, gratuitement, quelques quintaux de charbon par mois, définis en quantité suivant les saisons.

Alors que les mines étaient encore très peu industrialisées, ce sont des femmes ou de jeunes enfants qui triaient le charbon. Il fallait séparer le charbon de la terre avant de le charger. Ce personnel était appelé les trieuses ou les cafus. C’est à l’aide de grandes pelles et de paniers en osier que ce travail fatiguant était réalisé. Voilà un travail très dur qui exigeait beaucoup de résistance. Dans nos pays, il est désormais impensable que des enfants et jeunes adolescents pratiquent des métiers les réduisant à une sorte d’esclavage. Mais, n’oublions surtout pas que dans bien des pays l’exploitation aveugle des enfants est encore régulièrement pratiquée, de nos jours, à grande échelle. Même dans les pays de notre chère Union Européenne ! Eh, oui !

Plus tard, lorsque les tapis roulants arrivèrent, la tâche des trieuses et cafus fut enfin allégée. Chaussées de sabots et coiffées d’un fichu afin de se protéger de la poussière de charbon, les femmes, souvent encore très jeunes, offraient ainsi à la mine leur énergie.

Mais en règle générale, les filles les plus jeunes, étaient employées à la lampisterie. Les mineurs leur donnaient un jeton numéroté. En échange, ces adolescentes leur remettaient une lampe. Ainsi, il était possible de contrôler le mouvement des travailleurs des houillères, de connaître le nombre de mineurs qui étaient descendus. En cas d’accident, cette méthode fournissait des indications appréciables à propos des mineurs manquants.

Qui étaient les galibots ? Les galibots étaient des enfants qui travaillaient à la mine. Pour les patrons des houillères, les enfants représentaient une main-d’œuvre bon marché et pour les familles une ressource financière non négligeable. Les familles de mineurs étaient souvent des familles nombreuses.

S’il est bien vrai que les concessions houillères fournirent du travail à satiété, il ne faut surtout pas oublier que les familles payèrent très cher cette manne. Combien de mineurs ont été accidentés, rendus invalides à la mine ? Combien d’enfants se sont-ils retrouvés orphelins et combien de mères condamnées au veuvage, suite à des accidents ? Combien d’adultes employés à la mine, lorsqu’ils étaient encore enfants, furent-ils usés bien avant l’âge ? Combien d’enfants périrent dans des galeries obscures ?

Une première loi interdit le travail des enfants de moins de dix ans en 1813. Mais croyez-vous que cette loi fut respectée à la lettre ? Certes pas ! Les galibots employés à la mine, disait-on comme excuse, y apprenaient leur futur métier de mineur, parce qu’ils secondaient progressivement les adultes à tous les postes. Lorsque l’enfant passait à l’adolescence, il devenait hercheur. Il évacuait la houille et la terre à l’aide de paniers, puis par la suite de berlines. En moyenne, un hercheur transportait 30 tonnes, sur cinq kilomètres, par jour.

Plus tard, vers 1860, on pouvait suivre le spectacle de chevaux qui descendaient dans les fosses. En 1926, dix mille chevaux travaillaient dans les houillères. En 1960, ce nombre avait chuté à 130 unités. Quand des éboulements ou inondations menaçaient, les hommes étaient remontés d’urgence, mais les chevaux étaient abandonnés à leur triste sort.

Dans les mines, l’eau était présente au-delà de quelques dizaines de mètres de profondeur. Pour atteindre les premières couches de houille, il fallait passer la nappe phréatique. Avant même de pouvoir être mis en exploitation, des puits furent emportés par des inondations.

Un soutènement en bois de chêne plaqué sur les parois du puits évitait les fuites d’eau. Ce cuvelage permettait d’évacuer l’eau, sans nouvelles infiltrations, pendant le creusement du puits. Le progrès apporta des cuvelages formés à l’aide de pièces en fonte, boulonnées et jointes à l’aide de plomb.

L’eau fut à l’origine de dépenses considérables et de nombreuses entreprises furent ruinées suite à des inondations souterraines.

Le second ennemi du mineur était l’éboulement. Il était toujours très important de réaliser avec beaucoup d’attention des boisages solides et réguliers. Mais bien souvent, les impératifs de la production et le salaire qu’il était indispensable de gagner afin de nourrir la famille, étaient les raisons des manquements au niveau du boisage des galeries. Il était également fréquent que la mauvaise qualité du bois soit à l’origine de l’effondrement du boisage et de l’éboulement. Les mineurs veillaient au chant du bois. Ce chant les prévenait de l’effondrement de boisage.

Combien de milliers et de milliers de mineurs ont été victimes du grisou ? Là, encore récemment, un coup de grisou particulièrement vorace a entraîné des dizaines de mineurs dans la mort, en Chine. Le grisou est du méthane presque pur. C’est un gaz inodore et incolore. Il explose au contact d’une flamme et même d’une simple étincelle, lorsque sa concentration atteint ou dépasse 5 %. Un autre phénomène est lié étroitement au coup de grisou. Ce phénomène s’appelle le coup de poussière. Il suit irrémédiablement le coup de grisou, c’est sa suite logique ! Imaginez l’accumulation de poussière de charbon dans les galeries. Cette poussière se comporte comme un explosif. L’explosion se propage alors de galerie en galerie. La force de ces coups de grisou et de poussière……eh bien, celle-ci est bien difficile à imaginer lorsque l’on ne sait pas qu’elle soulève des berlines. Ces explosions calcinent les corps de façon presque instantanée, au point de les rendre méconnaissables. Les mineurs qui ne sont pas brûlés vifs succombent à l’empoisonnement du à l’oxyde de carbone qui se dégage très rapidement.

Etant donné que le méthane est plus léger que l’air, il s’accumule en hauteur. Afin de prévenir les sales tours du grisou, des géomètres et ingénieurs mirent en place une bonne ventilation des galeries.

L’ennemi à long terme du mineur a été la silice. Dans l’esprit des mineurs frappés par cette terrible maladie, le souvenir du charbon gras et des murs chaulés dans le but d’éviter le coup de grisou est grand. La silicose est une maladie liée à l’inhalation de fibres minérales, la silice. La silice est un des minéraux les plus abondants de la croûte terrestre. Les fibres de la silice ne sont pas épurées par les défenses de l’appareil respiratoire, qu’il s’agisse des défenses physiques, comme les cils des poumons qui stoppent une partie des particules, ou de défenses chimiques, puisque les cellules de notre corps se détruisent aussi. L’élimination s’effectue à 98%, mais 2% des particules restent. Ces particules font leur chemin et forment des plaques ou des tumeurs. Une fois que la silicose fut reconnue comme responsable de maladies respiratoires particulièrement graves, dont on ne guérit pas, des mesures préventives ont été mises en place au fil du temps. Les complications de la maladie sont la tuberculose, ainsi que d’autres types de surinfections importantes comme les hypersecrétions bronchitiques, les insuffisances cardiaques ou les champignons dans les bronches. La silicose entraîne des affections telles que la fibrose pulmonaire et l’emphysème. Déjà vers 1850, la silicose a été décrite comme maladie professionnelle, mais c’est seulement vers 1945 qu’elle a été reconnue comme telle.

Emile Zola a rendu le briquet, le casse-croûte des mineurs, très populaire avec son roman Germinal, écrit entre 1884 et 1885. Le briquet était composé d’une double tartine. Pour de nombreuses épouses, il n’était pas évident de préparer le casse-croûte de son mari, ainsi que bien souvent également celui des enfants, parce que le buffet n’était pas toujours bien achalandé. Le travail harassant dans les mines aurait pourtant exigé des briquets capables d’apporter de l’énergie aux mineurs. Une fois que les conditions sociales des mineurs ont été progressivement redéfinies, la qualité du briquet s’est également nettement améliorée.

L’éducation des enfants de mineurs a toujours était cruellement négligée. Ils quittaient l’école très tôt et les instituteurs déploraient les rangs vides dans les classes.

Les compagnies minières ont réalisés de très gros bénéfices. Les mineurs étaient relativement sobres, attachés à leur emploi et ils constituaient une société assez stable, où les fils, et quelquefois les filles, suivaient le père de grand matin à la mine.

Sainte-Barbe, patronne des mineurs

Dans la vie des gueules noires, Sainte-Barbe, la patronne des mineurs, fêtée le 4 décembre, est une figure emblématique, car elle a toujours veillé sur la vie des mineurs afin de les protéger des coups de grisou. Au fond de la mine, le travail prenait fin à mi-journée la veille de la grande fête. Les mineurs dissimulaient des bouteilles, descendues en cachette, quelques jours avant la Sainte-Barbe. Ces bouteilles contenaient presque toujours du genièvre et les mineurs arrosaient copieusement leur briquet à l’aide de ce breuvage. Cette beuverie était accompagnée de chants, mais aussi d’histoires grivoises. Plus la journée avançait, plus les esprits s’échauffaient. Certains mineurs, à la fin du service, prenaient place dans les berlines, incapables d’effectuer le trajet à pied. Ceux qui avaient été plus sobres et qui supportaient mieux l’alcool achevaient la fête dans les estaminets et pour eux la nuit était particulièrement courte.

Comme chaque année, Sainte-Barbe sera honorée et fêtée dans notre pays, le 4 décembre prochain.

A tous les passionnés de mines, de galeries, d’histoire, d’histoire sociale, nous conseillons de visiter le Musée National des mines de fer luxembourgeoises. Carreau de la mine »Walert« à Rumelange. Une expérience éducative inoubliable pour petits et grands. A bord d’un train, les visiteurs s’enfoncent dans les entrailles de la mine.

Une autre expérience intéressante, combinant un voyage dans un train du tout début du Xxème siècle, un trajet dans une galerie de mine et la visite d’un musée est le Train 1900. Route de Niederkorn à Pétange (tél. 319069). Attention : cette expérience se vit à Rodange. De nombreux panneaux indiquent le site.

Michel Schroeder