Soziale Ungleichheiten in Luxemburg (3)

Die Löhne der Besserverdienenden wachsen schneller als die der Kleinverdiener

Anders als man vermuten könnte, werden bei der Anpassung des gesetzlichen Mindestlohnes an den Durchschnittslohn nicht alle Löhne berücksichtigt. Nicht für die Kalkulation zurückbehalten werden die 20 Prozent Löhne, die am niedrigsten sind und die 5 Prozent, die am höchsten sind.

Im »Sozialpanorama 2019« der »Chambre des Salariés« wird festgestellt, dass im Laufe der letzten 17 Jahre der Durchschnittslohn schneller anstieg als der höchste Lohn in der Kategorie der 20 Prozent Löhne, die am niedrigsten sind.

Das Verhältnis zwischen den zwei Kategorien stieg von 1,69 im Jahr 2000 auf 1,91 im Jahr 2017.

Parallel dazu wuchs auch der Unterschied zwischen dem niedrigsten Lohn der 5 Prozent höchsten Löhne und dem Durchschnittslohn zu ungunsten des letzteren.

Daraus kann man schließen, dass die Unterschiede zwischen den höchsten und den niedrigsten Löhnen während der vergangenen 20 Jahre systematisch größer wurden, und die Schere zwischen den Besserverdienenden und den Kleinverdienern immer weiter auseinanderging.

Der Salariatskammer zufolge stiegen die kleinen Löhne zwischen 2000 und 2017 um 40 Prozent, der Durchschnittslohn um 58 Prozent, die hohen Löhne aber um 68 Prozent.

Daraus kann geschlossen werden, dass das überdurchschnittliche Wachstum der Löhne der Besserverdienenden den Durchschnittslohn stark nach oben zog, weshalb der Durchschnittslohn kaum noch aussagekräftig ist, wenn man generell über die Entwicklung der Löhne diskutiert.

Diese Entwicklung zeigt sich auch bei der Kaufkraft.

Die Kaufkraft der Lohnbezieher mit den höchsten nominalen Stundenlöhnen nahm zwischen 2016 und 2017 inflationsbereinigt um 2 Prozent zu, die der niedrigsten aber nur um 1,5 Prozent.

Deutlich zeigt sich dieser Unterschied auch bei den Nominallöhnen: +4,1 Prozent für die Besserverdienenden, aber nur 3,5 Prozent für die Kleinverdiener.

Noch krasser ist das Auseinanderdriften der Kaufkraft zwischen den Beziehern von hohen und niedrigen Löhnen zu erkennen, wenn man einen Vergleich über eine längere Zeitperiode anstellt: Zwischen 2010 und 2017 stieg die Kaufkraft der Kleinverdiener alles in allem nur um 2,3 Prozent, diejenige der Höchstverdiener aber um 8,1 Prozent.

Zu den Kleinverdienern gehören die Lohnabhängigen, die ihre Arbeitskraft für den gesetzlichen Mindestlohn verkaufen müssen. Besonders viele Mindestlohnbezieher findet man im Hotel- und Gaststättenwesen (50,5 Prozent) und im Handel (29 Prozent). Auch im Bauwesen nimmt der Anteil der Mindestlohnbezieher seit 2017 zu.

Der Mindestlohn schützt nicht vor Armut

Zum 31. März 2018 bekamen 59.957 Beschäftigte den Mindestlohn, davon 49.287 Männer und Frauen, die Vollzeit arbeiteten. 60 Prozent aller Mindestlohnbezieher hatten keine Qualifikation, 40 Prozent durften den qualifizierten Mindestlohn in Anspruch nehmen, der 20 Prozent höher ist.

Der Anteil der Mindestlohnbezieher an der Gesamtzahl der Beschäftigten, der zum 31. März vergangenen Jahres 15,3 Prozent betrug, war während der vergangenen Jahre Schwankungen ausgesetzt. Das hatte unter anderem damit zu tun, dass der Mindestlohn 2015 stagnierte, der Durchschnittslohn während des gleichen Jahres aber um 1,5 Prozent anstieg, so dass zahlreiche Lohnabhängige, weil sie ein paar Euro mehr verdienten, nicht mehr von der Statistik erfasst wurden.

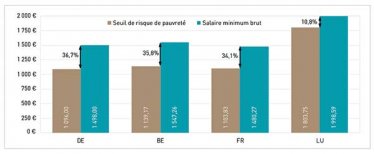

In der Studie stellt die Salariatskammer fest, dass Luxemburg, im Vergleich mit seinen Nachbarländern, wohl den höchsten Brutto-Mindestlohn hat, gleichzeitig aber auch das Land ist, in welchem eine Einzelperson mit Mindestlohn der Schwelle der Armutsgefährdung am nächsten kommt.

Um der relativen Armutsgefährdung nicht ausgesetzt zu sein, hätte ein alleinstehender Lohnabhängiger, der keine weitere Einkommensquelle hat, einen Lohn in Höhe von 113 Prozent des tatsächlichen Mindestlohnes haben müssen. Selbst mit der zum 1. Januar 2019 erfolgten Erhöhung, wovon nur der kleinere Teil vom Kapital finanziert wird, bleibt er armutsgefährdet.

A.R.

Im Vergleich mit seinen Nachbarländern hat Luxemburg wohl den höchsten Brutto-Mindestlohn, ist aber gleichzeitig auch das Land, in welchem eine Einzelperson mit Mindestlohn der Schwelle der Armutsgefährdung am nächsten kommt