Gedanken zu einem Gedenktag:

Erinnern an Auschwitz heißt erinnern an Leningrad

Seit 2005 ist er Gedenktag. Zum 60. Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz durch die Rote Armee erklärte die UNO den 27. Januar zum »Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust«.

Als die Rote Armee am 27. Januar 1945 Auschwitz erreichte, waren die Häftlinge mehr tot als lebendig. Etwa eine Million Menschen wurden in Auschwitz ermordet – Juden, Polen, sowjetische Kriegsgefangene, Roma, Tschechen und andere Mitmenschen. Wie viele genau, kann niemand sagen. Die Menschen wurden oft nicht registriert, sondern gleich nach ihrer Ankunft vergast. Die Arbeitsfähigen wurden zur Zwangsarbeit aussortiert. Sie litten Hunger und starben durch Entkräftung.

Der 27. Januar 1944 – ebenfalls ein Gedenktag: die Sprengung der Blockade Leningrads durch die Rote Armee. Seit dem 8. September 1941 hatte die Hitlerwehrmacht die Stadt belagert.

Hitler wies die Wehrmacht an, »die Stadt Petersburg vom Erdboden zu vertilgen. Die Stadt ist mit einem festen Ring zu umschließen und durch Artilleriefeuer aller Kaliber und pausenlose Luftangriffe dem Erdboden gleichzumachen. Wenn das dazu führt, daß die Kapitulation der Stadt angeboten wird, ist dies abzulehnen.«

Die deutsche Luftwaffe bombardierte zunächst vor allem die Lebensmittellager, die Wasser- und die Elektrizitätswerke, während Schulen, Krankenhäuser und Entbindungsheime von der deutschen Artillerie unter Feuer genommen wurden.

Über eine Million Menschen starben während der fast 900 Tage dauernden Belagerung der Stadt, die Hälfte davon Zivilisten. Die meisten verhungerten. Die Verzweifelten aßen alles: Klebstoffe, Schmierfett, Tapetenkleister. Bereits im November 1941 gab es in Leningrad weder Katzen noch Hunde, weder Ratten noch Krähen. Es kam zu Fällen von Kannibalismus. In den Straßen lagen Leichen; Menschen brachen unterwegs zusammen und blieben einfach liegen. In den eiskalten Wohnungen lebten die Bewohner zusammen mit ihren toten Angehörigen. Sie konnten nicht beerdigt werden, weil der Transport zum Friedhof zu anstrengend war.

Mitleid kannten die deutschen Belagerer nicht. Am 20. Oktober 1941 beschwerte sich der Chef des SS-Sicherheitsdienstes, Reinhard Heydrich, bei Heinrich Himmler über die mangelnde Effizienz bei der »Auslöschung« von Leningrad: »Ich bitte gehorsamst darauf hinweisen zu dürfen, daß die ergangenen strikten Weisungen hinsichtlich der Städte Petersburg und Moskau dann wieder nicht in die Tat umgesetzt werden können, wenn nicht von vorneherein brutal durchgegriffen wird. (…) Meines Erachtens muß in solchen Fällen massenhaft mit Brand- und Sprengbomben gearbeitet werden.«

In Deutschland kennen viele das Tagebuch der Anne Frank, nur wenige das Tagebuch der jungen Leningraderin Lena Muchina. Die »Deutsche Welle« beschrieb es als »Tagebuch des Hungers«. Lena notiert 1942: »Gestern Morgen ist Mama gestorben. Ich bin nun allein.«

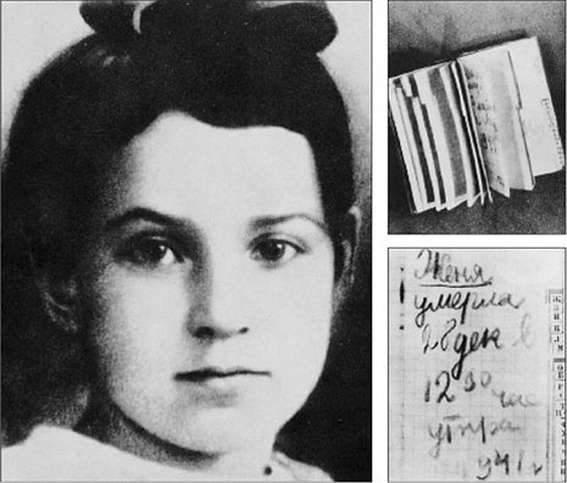

Ein weiteres Dokument wird im Stadtmuseum von Sankt Petersburg ausgestellt: das Tagebuch der elfjährigen Schülerin Tatjana Nikolajewna Sawitschewa. Den Anklägern bei den Nürnberger Prozessen diente es als Beweis. Auf nur wenigen Seiten beschreibt Tanja ihren Alltag:

Schenja starb am 28. Dezember / um 12.00 vormittags 1941 / Großmutter starb am 25. Januar / 3 Uhr nachmittags 1942 / Ljoscha starb am 17. März / um 5 Uhr vormittags 1942 / Onkel Wasja starb am 13. April / um 2 Uhr nach Mitternacht 1942 / Onkel Ljoscha am 10. Mai / um 4 Uhr nachmittags 1942 / Mutter am 13. Mai / um 7.30 vormittags 1942 / Die Sawitschews sind gestorben. / Alle sind gestorben. / Nur Tanja ist geblieben.

Am 1. Juli 1944 starb Tanja Sawitschewa. Von den Folgen der Blockade Leningrads hatte sie sich nicht erholen können.

Der Massenmord an den Juden und an den Sowjetbürgern kann getrost in einem Atemzug genannt werden. 27 Millionen Bürger der Sowjetunion starben im Zweiten Weltkrieg, davon 14 Millionen Zivilisten.

Gedenken wir heute nicht aller Opfer des Faschismus, wird es nicht gelingen, den Anfängen zu wehren.