Dreyfus-Affäre spaltet Frankreich nach wie vor in zwei Lager

Ausstellung im Museum für jüdische Kunst und Geschichte

Im Jahre 2006, zum 100. Jahrestag der Rehabilitierung von Alfred Dreyfus, zeigte das Pariser Museum für jüdische Kunst und Geschichte eine große Ausstellung unter dem Titel »Alfred Dreyfus – Der Kampf für Gerechtigkeit«. Zudem wurde eine neue Ausstellung unter dem Titel »Alfred Dreyfus – Wahrheit und Gerechtigkeit« eröffnet, die bis Ende August gehen wird und die nicht zuletzt an den 120.Jahrestag des Gesetzes von 1905 über die Trennung von Kirche und Staat erinnern soll.

Diese Betonung des laizistischen Charakters der Republik, wodurch Religion und Kirche unmißverständlich zur Privatsache der Bürger erklärt wurden, ohne jeglichen Anspruch auf eine Rolle in Staat und Gesellschaft, war eine der Konsequenzen aus der Dreyfus-Affäre, die vor mehr als 100 Jahren Frankreich in zwei Lager spaltete.

»Diese Affäre, die bis tief in die Familien der Franzosen wirkte und dort Spuren hinterließ, war ein epochaler Wendepunkt in der Geschichte des Landes und wir wollen anhand aktueller Bezüge zeigen, wie diese Ereignisse auch heute noch nachwirken«, sagte Museumsdirektor Paul Salmona bei der Eröffnung der Ausstellung.

»Wir stellen bewußt den Zusammenhang her mit dem Wiedererstarken des Antisemitismus und der Polemik, die von ‚Komplottisten‘ im Internet entfacht wird. Diese ziehen ungeachtet aller Erkenntnisse der Geschichtswissenschaft nach wie vor die Unschuld von Alfred Dreyfus in Zweifel und verbreiten Hetzparolen über eine ‚Unterwanderung‘ Frankreichs durch die Juden.«

Die Ausstellung zeichnet anhand von rund 250 Dokumenten und Fotos, von mehr als 60 Kunstwerken aus jener Zeit und mit Filmausschnitten die Affäre nach und verweist dabei auf neue Erkenntnisse, die die Historiker in den vergangenen Jahren gewonnen haben. Nicht zuletzt soll das weit verbreitete Bild eines Alfred Dreyfus korrigiert werden, der angeblich von seiner eigenen Affäre überfordert war und zu einem passiven Beobachter wurde, während er in Wirklichkeit sehr klug und engagiert – wenn auch oft hinter den Kulissen – am Kampf der »Dreyfusards« beteiligt war. Das geht beispielsweise aus Notizen, Tagebuchaufzeichnungen und Briefen hervor, die der Verlag Gallimard in einem Sammelband der Schriften von Dreyfus veröffentlicht hat, der zeitgleich mit dem Beginn der Ausstellung erschien.

Dilettantische

Ermittlungen

Alfred Dreyfus wurde 1859 in einer jüdischen bürgerlichen Familie im Elsass geboren. Als diese nordostfranzösische Provinz als Folge des Preußisch-französischen Krieges von 1870/71 abgetrennt und an neugegründete Deutsche Reich angegliedert wurde, beschloß die Familie Dreyfus, die französische Staatsangehörigkeit zu behalten und im Elsass nunmehr als Ausländer zu leben.

Der jüngste Sohn Alfred, der stark durch den verlorenen Krieg 1870/71 und den Wunsch nach Revanche geprägt war, entschied sich nach einem glänzenden Abitur für eine Militärlaufbahn. Er bestand die extrem schwere Aufnahmeprüfung für die elitäre Pariser Militärhochschule Ecole polytechnique, die er nach drei Jahren Studium als einer der Jahrgangsbesten abschloß. Als Waffengattung wählte er die Artillerie und er wurde stellvertretender Leiter der Pyrotechnischen Militärschule in Bourges. Als Praktikant zeitweilig zum Generalstab abkommandiert, machte er auch dort einen glänzenden Eindruck.

Als Ende September 1894 eine Putzfrau der deutschen Botschaft in Paris, die insgeheim auch für die französische Militärspionage arbeitete, aus dem Papierkorb des deutschen Militärattachés die Schnipsel eines zerrissenen Schriftstücks mitgehen ließ, das sie ihren französischen Auftraggebern aushändigte, erkannten diese in dem wieder zusammenfügten Schreiben ein Beweisstück über einen umfangreichen Verrat von Militärgeheimnissen über die Erfahrungen der französischen Armee mit neuen Kanonen sowie deren Zahl und Standorte.

Die Ermittlungen über den Urheber dieses Verrats waren dilettantisch und oberflächlich und konzentrierten sich umgehend auf Dreyfus. Das geschah zweifellos auf Initiative von antisemitisch eingestellten Militärs, die keinen Juden im Generalstab duldeten, aber auch auf Druck von Kriegsminister General Mercier, der schnell einen Schuldigen vorzeigen wollte, um so seine Position in der Regierung zu festigen, die durch innenpolitisch ausgenutzte Skandale in der Armee geschwächt war.

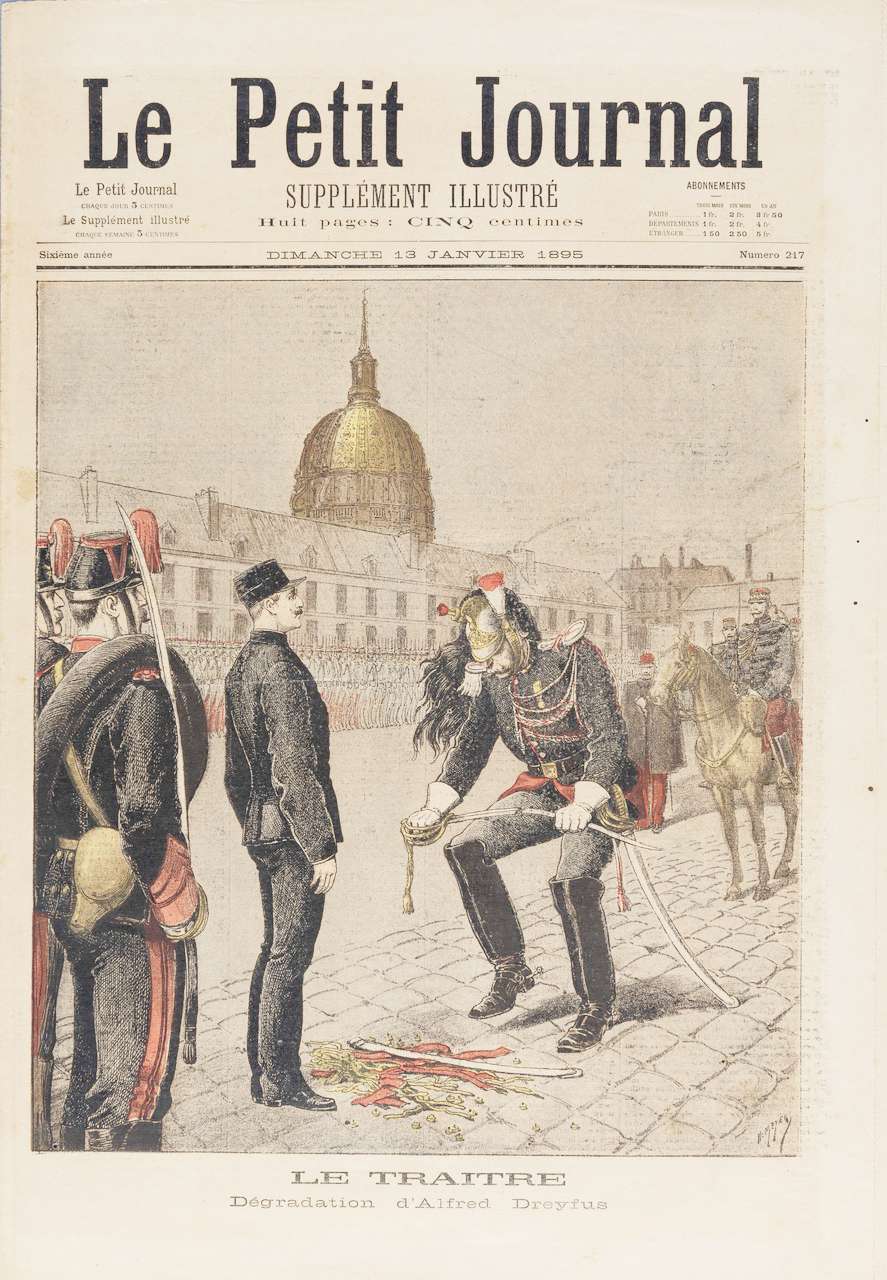

In einem nichtöffentlichen Verfahren wurde Alfred Dreyfus im Dezember 1894 von einem Militärgericht wegen Hochverrats zu lebenslänglicher Verbannung verurteilt. Nach einer erniedrigenden öffentlichen Degradierung vor der Pariser Militärhochschule Anfang 1895 wurde er auf die Gefängnisinsel Ile du Diable vor der Küste der französischen Karibik-Kolonie Guyana deportiert.

In der Verbannung

Die Lebensbedingungen auf der Insel waren sehr schlecht, das Klima und Tropenkrankheiten zermürbten die Häftlinge. Nachts wurde Dreyfuß mit Fußfesseln an seine Pritsche gekettet, um eine Flucht zu verhindern, was aber angesichts der Lage des Verbannungsorts eine absurde Begründung war und in Wirklichkeit reine Schikane antisemitisch eingestellter Kolonialoffiziere. Der Kontakt in die Heimat beschränkte sich auf einen drastisch begrenzten und von der Militärjustiz zensierten Briefverkehr mit seiner Familie.

So erfuhr Alfred Dreyfus bis Ende 1898 nichts über die Bemühungen der anfangs nur wenigen Dreyfusards, an deren Spitze sein älterer Bruder Mathieu stand, Licht in die geheimgehaltenen Akten des Falls zu bringen, die vielen Lügen darin zu widerlegen und einen neuen Prozeß vorzubereiten. Als im September 1885 die Zeitung »Le Figaro« in einer Reportage über die unmenschlichen Haftbedingungen von Dreyfus berichtete, kam es in der Öffentlichkeit zu einer großen Welle der Anteilnahme und Solidarität. Jetzt begannen sich auch fortschrittliche Journalisten, Schriftsteller und Politiker für den Fall und die Ungereimtheiten der Anklage und der Urteilsbegründung zu interessieren.

Sehr schnell zeigte sich, daß die graphologischen Gutachten, aufgrund derer Dreyfus als Verfasser des »Bordereau«, wie das verräterische Verzeichnis der übermittelten Geheimdokumente genannt wurde, »überführt« worden war, widersprüchlich und nicht stichhaltig waren. Doch je dürftiger die Akten der Anklage waren, umso lauter wurde die Propaganda der Antisemiten unter Führung des rechtsextremen Journalisten und Autors Edouard Drumont, Verfasser der mit Riesenauflage vertriebenen Hetzschrift »La France Juive« (Das verjudete Frankreich) und Herausgeber der rassistischen Boulevardzeitung »La Libre Parole«.

Die Juden waren seit der Französische Revolution von 1789 juristisch den anderen Franzosen gleichgestellt, was zu jener Zeit in Europa einmalig war. Doch der in der traditionell erzkatholischen Bevölkerung tiefverwurzelte Antisemitismus bekam ab Mitte des 19. Jahrhunderts durch die Industrialisierung und den damit einhergehenden hemmungslosen Kapitalismus neuen Aufrieb und verbreitete sich immer mehr. Die Dreyfus-Affäre war der Höhepunkt der Konfrontation beider Lager. Der Riß ging quer durch das Land, durch alle sozialen Schichten, fast alle politischen Gruppierungen und selbst viele Familien. Frankreich teilte sich in jener Zeit in Dreyfusards und Anti-Dreyfusards.

Einige besonders engagierte Dreyfusards »zerpflückten« die Anklageschrift des Dreyfus-Prozesses. Ihr Trumpf war, daß inzwischen nachgewiesen werden konnte, daß das Bordereau nicht von Dreyfus geschrieben war, sondern von einem Major namens Ferdinand Walsin-Esterházy, der sich offenbar dem deutschen Militärattaché angedient hatte, weil er hohe Spielschulden hatte. Zu diesem Schluß kam auch Oberstleutnant Marie-Georges Picquart, der neue Chef des militärischen Geheimdienstes. Er informierte darüber direkt den ebenfalls neuen Kriegsminister General Jean-Baptiste Billot, in Umgehung seines direkten Vorgesetzten, der unerschütterlich von der Schuld von Alfred Dreyfus überzeugt war.

»J’accuse…!«

Doch der Generalstab bezog Partei zugunsten von Esterházy und bei einem Prozeß gegen ihn wurde er freigesprochen. Weil Picquart weiter auf Esterházys Schuld pochte und somit ein Hindernis für die Vertuschungsbemühungen des Generalstabs war, wurde er erst nach Nordafrika strafversetzt und dann unter einem Vorwand vor Gericht gestellt, verurteilt und eingesperrt.

Inzwischen konnte die Familie Dreyfus immer mehr namhafte Persönlichkeiten für eine Wiederaufnahme des Prozesses gewinnen, darunter vor allem den angesehenen Senator Auguste Scheurer-Kestner und den Abgeordneten Georges Clemenceau, die wiederum viele andere Parlamentarier mobilisierten.

Eine Schlüsselrolle spielte der Schriftsteller Emile Zola mit seinem offenen Brief an Staatspräsident Félix Faure, der unter dem Titel »J’accuse…!« auf der Titelseite der von Clemenceau herausgegebenen Zeitung »L’Aurore« erschien. Darin schilderte er detailliert die vielen Lügen und Verdrehungen im Fall Dreyfus und prangerte die Verschwörung an, durch die ein unschuldiger jüdischer Offizier bis an sein Lebensende eingesperrt werden sollte, um die zweifelhafte Ehre der Armee zu retten und die dafür unternommenen Fälschungsmanöver zu vertuschen.

Mit diesem offenen Brief, der viele Menschen bewegte und für die Affäre interessierte, aber auch zu gewalttätigen Ausschreitungen von Anti-Dreyfusards führte, wollte Emile Zola einen Prozeß vor einem Zivilgericht gegen sich selbst provozieren, um so der Justiz die neuen Beweise vorlegen zu können, zumal die Militärjustiz kein neues Verfahren einleiten wollte. Sein Freispruch, so kalkulierte Zola, wäre auch ein Spruch für die Unschuld von Dreyfus. Doch aufgrund neuerlicher Lügen führender Militärs vor Gericht wurde Zola zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Um dem zu entkommen, setzte er sich vorübergehend nach London ab. Unterdessen gab der Geheimdienstoffizier Hubert Henry zu, Dokumente der Akte Dreyfus gefälscht zu haben. Er wurde verhaftet und nahm sich im Gefängnis mit Hilfe seines Rasiermessers das Leben. Jetzt endlich war das Oberste Gericht bereit, dem Antrag von Lucie Dreyfus, der Ehefrau des Offiziers, stattzugeben und ein Revisionsverfahren einzuleiten.

Neuer Prozeß

Das Urteil von 1894 wurde aufgehoben und für Juli 1899 ein neuer Prozeß in Rennes anberaumt. Dafür wurde Alfred Dreyfus von Guyana nach Frankreich überführt. Doch um die Ehre der Armee zu retten, war der zweite Prozeß nicht weniger verlogen als der erste und Dreyfus wurde erneut verurteilt, allerdings mit mildernden Umständen und diesmal nur zu zehn Jahren Haft. Eine Woche nach dem Urteil wurde er aus Gesundheitsgründen begnadigt. Gleichzeitig wurde ein Amnestiegesetz erlassen, unter das alle im Zusammenhang mit der Dreyfus-Affäre begangenen Straftaten fielen. Aus juristischen Gründen waren davon lediglich die Vergehen ausgenommen, für die Dreyfus in Rennes verurteilt worden war. Diesem blieb damit die Möglichkeit, durch ein Revisionsverfahren vor einem zivilen Gericht die Aufhebung des Militärgerichtsurteils und damit eine vollständige Rehabilitation zu erreichen.

Das erfolgte nach einem langwierigen Verfahren des Obersten Berufungsgerichts endlich am 11. Juli 1906. Zwei Tage später wurde Dreyfus zum Major befördert und Picquart zum Brigadegeneral ernannt. Dreyfus wurde außerdem zum Ritter der Ehrenlegion geschlagen. Doch als schwere Ungerechtigkeit empfand er, daß bei Picquart die Jahre als Dienstzeit angerechnet wurden, die er wegen der rechtswidrigen Strafverfolgung im Gefängnis verbracht hatte, nicht aber bei ihm. Darum quittierte Dreyfus den Dienst und zog sich ins Zivilleben zurück. Allerdings kehrte er sofort zum Militärdienst zurück, als 1914 der Erste Weltkrieg ausbrach. Den hat er bei Artillerieeinheiten erst bei Verdun und später am Chemin des Dames verbracht. Das Kriegsende erlebte er im Rang eines Colonel.

Der überführte Verräter und 1899 unehrenhaft aus der Armee entlassene Ferdinand Walsin-Esterházy verbrachte den Rest seines Lebens im englischen Exil.

Mordanschlag

Emile Zola hat die vollständige Rehabilitierung von Alfred Dreyfus nicht erlebt, denn er starb 1902 in seiner Pariser Wohnung an einer Kohlenstoffmonoxidvergiftung. Dafür, daß es sich bei der Verstopfung des Kamins von Zolas Schlafzimmer um einen Mordanschlag von Anti-Dreyfusards handelte, gibt es ernstzunehmende Hinweise und Zeugenaussagen, aber keine Beweise. Als am 4. Juni 1908 Zolas Leiche feierlich ins Pantheon überführt wurde, gehörte Alfred Dreyfus zu den Persönlichkeiten, die dem Sarg folgten. Dabei verübte der rechtsextreme Journalist Louis-Anthelme Grégori ein Attentat auf Dreyfus. Die zwei Kugeln, die Grégori abfeuerte, streiften Dreyfus allerdings nur am Arm.

Der Schütze handelte im Auftrag der rechtsextremen Organisation »Action française« und wollte die beiden »Verräter« Zola und Dreyfus treffen. Daß Grégori beim Prozeß eines Pariser Gerichts über diesen Mordanschlag freigesprochen wurde, werteten schon seinerzeit Beobachter als Indiz dafür, wie stark die Dreyfus-Affäre nach wie vor die französische Gesellschaft prägte.

Davon zeugt beispielsweise auch das Gerangel um ein Denkmal des Bildhauers Louis Mittelberg für den 1935 verstorbenen Alfred Dreyfus. Er wird 3,5 Meter groß, aufrecht stehend und mit dem zerbrochenen Degen vor dem Gesicht dargestellt. Das 1985 von der Linksregierung in Auftrag gegeben Werk sollte ursprünglich auf dem Hof der Pariser Militärhochschule an der Stelle aufgestellt werden, wo Dreyfus 1895 öffentlich degradiert wurde. Doch aus Rücksicht auf die vielen Militärs, die dies als Affront gegen die Armee ablehnten, legte der linke Armeeminister Charles Hernu sein Veto ein und Präsident François Mitterrand stimmte ihm zu. Daraufhin hat Jacques Chirac, der seinerzeit Pariser Bürgermeister war, einen Standort am Boulevard Raspail angeboten, wo das Denkmal seitdem steht.

Vor Tagen hat die Kulturministerin Rachida Dati entschieden, daß das Denkmal in Kürze auf den Dauphine-Platz auf der Seine-Insel Cité umziehen wird, wo es unter den Fenstern des historischen Justizpalastes stehen soll, wo 1906 das Berufungsgericht entschied, Dreyfus zu rehabilitieren.