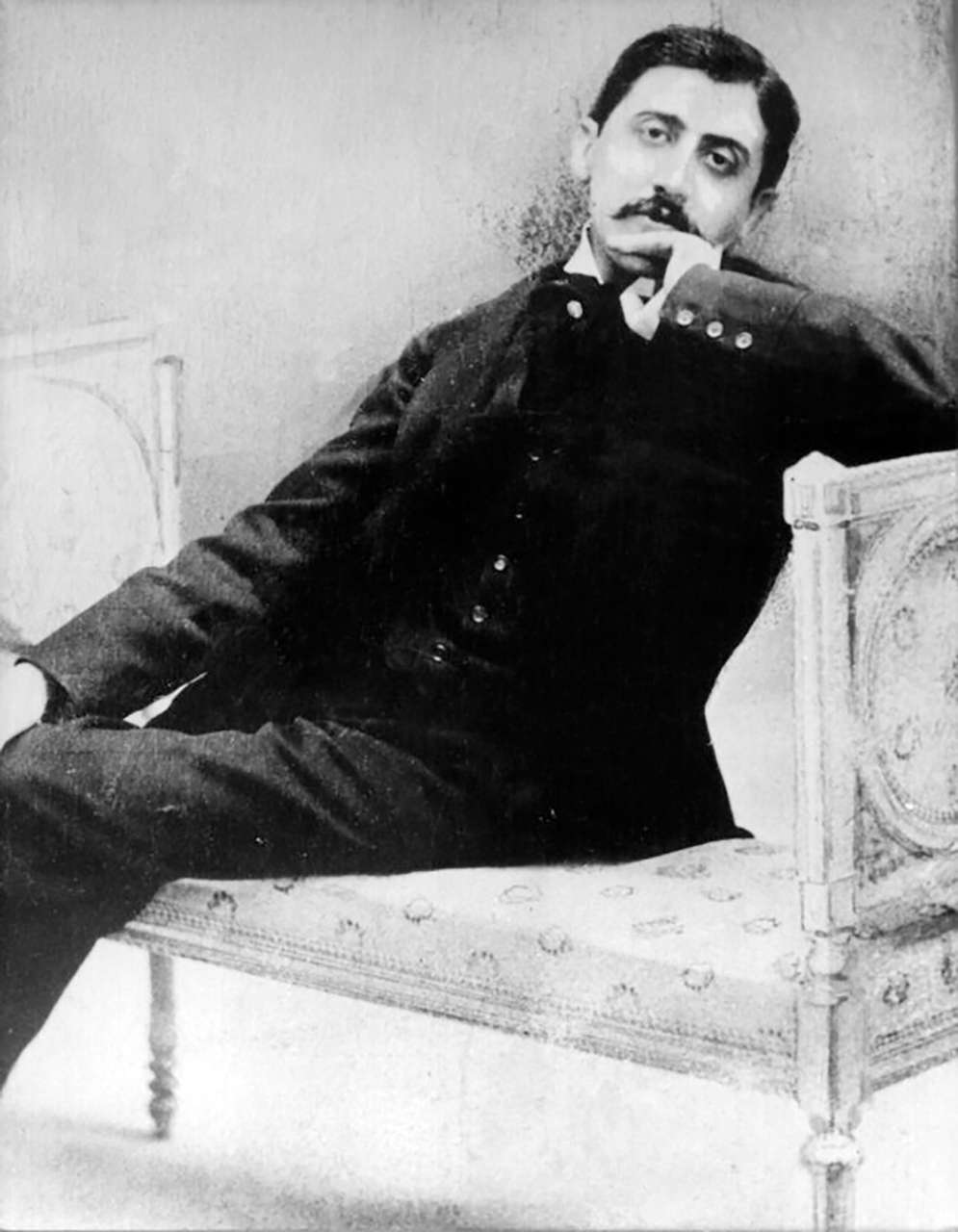

Zum 100. Todestag von Marcel Proust

Vielgerühmt, wenig gelesen

Marcel Proust hat mit »Auf der Suche nach der verlorenen Zeit« sein Meisterwerk geschrieben. Es gilt als das monumentalste Romanwerk des 20. Jahrhunderts und gehört zu den meist kommentierten Publikationen. Nicht aber zu den meist gelesenen. Warum eigentlich?

Sein Umfang ist gewaltig, sein Inhalt unermeßlich und seine Sätze fast schon bandwurmartig lang. »Auf der Suche nach der verlorenen Zeit« besteht aus sieben Bänden und über 4.500 Seiten. Es hat Marcel Proust weltberühmt gemacht und gilt als das monumentalste Romanwerk des 20. Jahrhunderts. Entstanden ist das Opus zwischen 1906 und 1922. Es ist in unzähligen Übersetzungen erschienen und gehört zu den meist kommentierten und studierten Arbeiten überhaupt. Zu den meist gelesenen zählt das Epos nicht.

Allein in Frankreich werden dem Leben und dem Werk des Schriftstellers, der vor 100 Jahren, am 18. November 1922, im Alter von 51 Jahren gestorben ist, an die 50 Publikationen und zahlreiche Sondersendungen im Radio und Fernsehen gewidmet. »Auf der Suche nach der verlorenen Zeit« stellt mit seinen sieben Bänden, darunter »Unterwegs zu Swann«, »Sodom und Gomorrha« und »Die wiedergefundene Zeit« im Grunde Prousts einzigen großer Roman dar, zu dem ihm seine anderen literarischen Schriften als Vorbereitung dienten.

Was ist so besonders an Proust und seinem Werk über Erinnerungen an seine Kindheit und seine Zeit, daß er weltweit Fans und Spezialisten hat, die sich Proustianer nennen? Eine knappe Antwort kommt von der US-amerikanischen Schriftstellerin Francine Prose: Die »Suche nach der verlorenen Zeit« sei nicht nur ein Buch, sondern eine ganze Welt, erläuterte sie in der Fachpublikation »Pôle Proust«.

Ähnlich faßt es in dem Artikel, in dem sechs Schriftsteller gefragt worden, warum Prousts Werk noch heute bedeutend sei, auch André Aciman zusammen. Proust zu lesen bedeute, sein eigenes Leben zu lesen, denn man sehe das, was er gesehen habe, und fühle das, was er gefühlt habe, meint der US-amerikanische Autor. Und das seien unter vielen anderen Dingen: wunderschöne Sonnenuntergänge, das Warten auf den Gute-Nacht-Kuß einer Mutter oder auf einen Anruf, das Gefühl von Eifersucht und Angst.

»Auf der Suche nach der verlorenen Zeit« ist unerschöpflich. In dem Opus beschreibt Proust seine Kindheit und das Pariser Salonleben der Adligen und der Bourgeoisie zwischen Belle Époque und Erstem Weltkrieg, bevor er sich gesundheitlich angeschlagen in die Abgeschiedenheit seines Zimmers zurückzog.

In dem Gesellschafts-und Epochenporträt outet sich der Sohn einer jüdischen Mutter und eines katholischen Vaters auch als homosexuell. Vor allem aber begibt sich Proust in seinem Roman auf die Suche nach der Erinnerung, nicht der bewußten oder willentlichen, sondern der unbewußten, scheinbar nebensächlichen.

Dazu gehört die bekannte Szene, in der der Ich-Erzähler, der auch Marcel heißt, eine Madeleine – ein Sandkuchen in Form einer Jakobsmuschel – in seinen Lindenblütentee eintaucht und sich dabei plötzlich an seine Kindheit erinnert. Seitdem wird das Phänomen, daß ein Geschmacks- oder Geruchserlebnis Erinnerungen auslöst, als Madeleine-Effekt oder Proust-Effekt bezeichnet.

Zerfallende Aristokratie, dekadente Bourgeoisie, Homosexualität, Judentum und das Konzept der unbewußten Erinnerung: Viel Stoff, der seit Jahrzehnten die Proust-Experten beschäftigt. Ganz zu schweigen von Prousts Leben. Am 10. Juli 1871 als Sohn eines Arztes geboren, litt er ab seinem neunten Lebensjahr an Asthma, weswegen er oft nicht zur Schule konnte. Seine starke Atemnot machte ihn von anderen abhängig, vor allem von seiner Mutter.

Später kamen noch weitere echte oder eingebildete Krankheiten hinzu, die von Verdauungsstörungen bis zu Neurasthenie reichten. Leiden prägten sein Werk und wurden zu seiner schöpferischen Antriebsfeder. Als sein Vater 1903 starb und zwei Jahre später seine Mutter, fiel Proust in tiefe Depressionen.

Marcel Proust hatte mehrere Besonderheiten: Er lebte hauptsächlich nachts, schlief tagsüber wenig und schrieb vor allem im Bett. Seit fünfzehn Jahren lebe er liegend, schrieb er 1919 in einem seiner unzähligen Briefe. Von schweren Asthmaanfällen heimgesucht, nahm er immer stärkere Schlafmittel und Medikamente und starb schließlich an einer Lungenentzündung.

»Auf der Suche nach der verlorenen Zeit« zählt zwar zur Quintessenz der Weltliteratur, doch halten viele das Opus für ermüdend, unverdaulich und anstrengend. Der Grund: Sein Stil, seine langen Sätze. Proust ergeht sich in seitenlangen Beschreibungen von Personen, von mondänen Festen oder von schlichten Alltagsgegenständen.

»Das Leben ist zu kurz und Proust zu lang«, sagte der französische Schriftsteller Anatole France (1844-1924) über den Roman. Der polnische Autor Witold Gombrowicz (1904-1969) nannte den Roman ein Stickereiwerk aus Beobachtungen, zugleich gefällig und langweilig, leicht und schwer, vor allem aber erdrückend.

Auch Elke Heidenreich tut sich schwer damit. Sie habe es immer wieder versucht und sei immer wieder gescheitert, sagte die deutsche Schriftstellerin und Literaturkritikerin der »Süddeutschen Zeitung«. Sie könne so viele Konjunktive, so viel Trägheit und so viel allerkleinste Wichtigkeiten nicht mit der nötigen Geduld ertragen: »Proust ist große Literatur. Aber eben auch sehr Häkeldeckchen«.

(dpa)