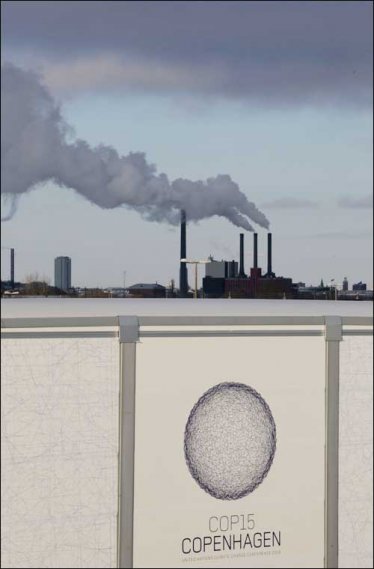

Die »Vereinbarung von Kopenhagen«

Einziges »Ergebnis« des zweiwöchigen Weltklimagipfels ist die »Vereinbarung von Kopenhagen«, der sogenannte »Copenhagen Accord«. Sie wurde von einer Gruppe von weniger als 30 Staats- und Regierungschefs ausgehandelt. Voraussetzung war eine Einigung von US-Präsident Barack Obama mit China und anderen wichtigen Schwellenländern. Am Samstag hat das Plenum der UNO-Konferenz mit 193 Staaten das Papier nach langem Streit »zur Kenntnis genommen«. Hier die wichtigsten Punkte:

– Zwei-Grad-Ziel:

Die Vereinbarung von Kopenhagen verweist auf die wissenschaftliche Erkenntnis, daß die globale Erwärmung auf unter zwei Grad begrenzt werden muß, um unbeherrschbare Folgen des Klimawandels zu vermeiden. Vergleichswert beim Zwei-Grad-Ziel ist die »vorindustrielle Zeit«.

– Ausstoß von Treibhausgasen:

Der Text enthält nicht die Zielvorgaben für den Ausstoß von Treibhausgasen, die die Wissenschaft ebenfalls klar benannt hat: Minus 50 Prozent weltweit im Vergleich zu 1990 bis 2050. Stattdessen wird in einem Anhang nur aufgelistet, was einzelne Länder bisher von sich aus für die Zeit bis 2020 angeboten haben – teils Emissionsminderungen, teils auch nur eine Verbesserung bei der »Emissionsintensität«. In der Summe reicht dies bei weitem nicht, das Zwei-Grad-Ziel zu sichern.

Die EU bleibt bei der Aussage, die Emissionen bis 2020 um 20 Prozent im Vergleich zu kürzen und möglicherweise um 30 Prozent, falls andere Staaten mitmachen.

Für die USA gilt Obamas Zusage einer 17-prozentigen Reduzierung gegenüber dem Stand von 2005 (oder drei bis vier Prozent gegenüber 1990).

Japan will seine Emissionen um 25 Prozent gegenüber 1990 reduzieren.

China strebt eine Reduzierung im Verhältnis zur Industrieproduktion von 40 bis 45 Prozent an, gemessen am Stand von 2005.

Indien will die »Emissionsintensität« um 20 bis 25 Prozent verglichen mit 2005 kürzen.

– Kontrolle:

Länder sollen ihr Vorgehen auflisten, mit dem der Ausstoß von Treibhausgasen um eine bestimmte Menge begrenzt wird.

Um die Kürzungen zu verifizieren, verständigt man sich auf eine Methode.

Industriestaaten, die bereits unter das Kyoto-Protokoll von 1997 fallen – also nicht die USA – lassen ihre Emissionskürzungen überwachen. Verfehlen sie sie, drohen Sanktionen.

– Finanzierung:

Mit der Vereinbarung wird ein »Copenhagen Green Climate Fund« geschaffen, also ein neuer Klimafonds.

Die Industrieländer zahlen ein, um den Entwicklungsländern beim Klimaschutz und der Bewältigung der Folgen des Klimawandels wie Dürren und Überschwemmungen zu helfen.

Kurzfristig sollen jährlich zehn Milliarden Dollar fließen, also in den Jahren 2010 bis 2012 insgesamt 30 Milliarden. Die Summe ist aber erst zu zwei Dritteln aus einzelnen Ländern zugesagt.

Ab 2020 sollen jährlich 100 Milliarden Dollar aufgebracht werden. Wer dann wie viel zahlt, bleibt offen. (APD/ZLV)