Politischer Spagat

Negative und positive Zeichen machen die künftige Politik der USA gegenüber Kuba unübersichtlich

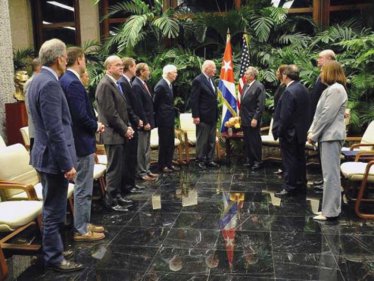

Eine Abordnung von Kongeßabgeordneten der USA mit den Senatoren Patrick Leahy (D) und Thad Cochran (R) am 21. Februar bei Raúl Castro (Foto : Estudios Revolución via Cubadebate)

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Fünf Wochen nach Amtsantritt von Donald Trump ist dessen künftige Politik gegenüber Kuba noch immer nicht berechenbar. Während der Präsident einerseits mit markigen Sprüchen auf die Regierung in Havanna eindrischt, versuchen andere Politiker und Wirtschaftsvertreter die Beziehungen im gegenseitigen Interesse weiter zu verbessern. Mit den antikommunistischen Hardlinern kämpfen sie derzeit erbittert um den Einfluß auf die Kuba-Politik des Weißen Hauses. Dabei geht es auch um die Frage, welche in den letzten Monaten abgeschlossenen Verträge weiterhin Bestand haben.

Im Fall eines noch von der Obama-Administration vereinbarten Migrationsabkommens scheint die Entscheidung bereits gefallen zu sein. Seit dessen Inkrafttreten am 12. Januar schickten die Trump-Behörden bereits mehr als 680 Kubaner wieder auf die Insel zurück. Grundlage dafür ist ein unter Obama abgeschlossener Vertrag. Nach monatelangen Verhandlungen mit den Vertretern Kubas hatte Washington zugestimmt, eine aus dem Jahr 1995 stammende und unter dem Begriff »Wet foot, dry foot« bekannt gewordene Sonderregelung abzuschaffen. Diese Regelung garantierte Kubanern, die einen Fuß auf das USA-Festland gesetzt hatten, bis dahin automatisch ein dauerhaftes Bleiberecht.

Die USA würden »Migranten aus Kuba künftig genauso wie die aus anderen Ländern« behandeln, hatte Obama das Abkommen interpretiert. Trotzdem bleibt den meisten kubanischen Migranten ein Schicksal wie das der elf Millionen illegaler lateinamerikanischer Einwanderer, die derzeit ihre Abschiebung befürchten müssen, erspart. Denn ein weiterer Anreiz zum Verlassen Kubas in Richtung USA ist weiterhin in Kraft. Der »Cuban Adjustment Act« (CAA) aus dem Jahr 1966 bestimmt, daß Kubaner nach einem Mindestaufenthalt von einem Jahr und einem Tag Anspruch auf eine Aufenthaltsgenehmigung (Legal Permanent Residency, LPR) in den USA haben.

Dieses Privileg, das Washington Migranten aus anderen Ländern nicht zugesteht, kann nur vom Kongreß abgeschafft werden. Dessen rechte Mehrheit ist aus politischen Gründen jedoch weiterhin daran interessiert, daß kubanische Bürger ihr Land verlassen. In Lateinamerika stößt das zunehmend auf Widerstand. Angesichts der zunehmenden Hetzjagd auf Migranten in den USA protestieren selbst konservative Regierungschefs wie der mexikanische Präsident Enrique Peña Nieto gegen die ideologisch motivierte Ungleichbehandlung.

Das Beispiel der kubanischen Migranten zeigt, daß die USA-Regierung in der Kuba-Politik derzeit einen Spagat vollführt. Einerseits sucht die ultrarechte Truppe um Trump, seinem Außenminister Rex Tillerson oder dem Heimatschutzminister und Exgeneral John Kelly die Unterstützung der militanten exilkubanischen Contras in Miami, andererseits scheuen sie die Konfrontation zu den Teilen der USA-Wirtschaft und der mächtigen Agrarlobby, die kein Interesse an einer neuen Eiszeit haben. Wohl auch deshalb blieb die Anfang Februar abgegebene Erklärung von Trumps Sprecher Sean Spice, die neue Regierung werde den unter Barack Obama eingeleiteten Annäherungskurs »komplett überprüfen« bislang ohne erkennbare Folgen.

Erst am Dienstag letzter Woche empfing Kubas Präsident Raúl Castro in Havanna eine hochrangige Delegation des USA-Kongresses. Sechs Abgeordnete beider Kongreßparteien, darunter vier Senatoren, führten unter Leitung des Senators Patrick Leahy von der Demokratischen Partei (Vermont) und des republikanischen Senators Thad Cochran (Mississippi) während ihres dreitägigen Kubabesuchs Gespräche mit Außenminister Bruno Rodríguez, dem Minister für Außenhandel und ausländische Investitionen Rodrigo Malmierca und Landwirtschaftsminister Gustavo Rodríguez. Unter anderem wurde dabei ein »Memorandum of Understanding« , also eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit, mit dem Hafen der Industriestadt Pascagoula (Mississippi) unterzeichnet. Gleiche Vereinbarungen hatte eine kubanische Wirtschaftsdelegation drei Wochen zuvor bereits in den USA mit Vertretern von Häfen in Alabama, Louisiana und Virginia abgeschlossen.

Parallel zu dieser Abordnung des USA-Kongresses leitete der Republikaner Joe Scarnati, Mitglied und Präsident »Pro Tempore« des Senats von Pennsylvania, eine weitere Delegation US-amerikanischer Politiker und Wirtschaftsvertreter, die sich in der Provinz Matanzas über Möglichkeiten der Zusammenarbeit in der Öl- und Gasförderung informierte. Delegationsmitglied Jim Ferlo von der Demokratischen Partei, ebenfalls Mitglied des Senats von Pennsylvania, forderte dabei auch die Beendigung der USA-Blockade gegen Kuba und die Rückgabe des vom USA-Militär besetzten Gebietes in der Bucht von Guantánamo.

Während also USA-Politiker beider Kongreßparteien ihr Interesse an einer weiteren Annäherung demonstrieren, versucht das rechte Lager, Trumps künftigen Kuba-Kurs durch Provokationen zu beeinflussen. Dazu diente ihnen in der letzten Woche unter anderen der Versuch, in Havanna einen von Contra-Organisationen erfundenen und nach dem 2012 verstorbenen Systemgegner Oswaldo Payá benannten »Menschenrechtspreis« zu verleihen. Als die kubanischen Behörden erwartungsgemäß mehreren Gästen des geplanten Spektakels, darunter dem Generalsekretär der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS), Luis Almagro, der früheren Bildungsministerin Chiles, Mariana Aylwin und dem ultrarechten mexikanische Ex-Präsident Felipe Calderón keine Visa ausstellten, schlachteten westliche Medien und Politiker dies genüßlich als Beleg für die »repressive Politik« Havannas aus.

Volker Hermsdorf