Kolonialverbrechen ungesühnt

Verhandlungen um Entschuldigung und Entschädigung für deutschen Völkermord in Namibia einmal mehr in der Sackgasse

Bis Ende des Jahres, so zeigte sich Ruprecht Polenz zuversichtlich, sollten die Verhandlungen mit der Regierung Namibias über eine Entschuldigung und Entschädigung für den Völkermord an Herero und Nama in der ehemaligen deutschen Kolonie abgeschlossen sein. Das war 2016. Die hoffnungsvolle Prognose des Sonderbeauftragten der deutschen Bundesregierung jährte sich im Juli zum vierten Mal, die Gespräche laufen gar noch ein Jahr länger. Ein Abschluß der Verhandlungen liegt allerdings nach wie vor in weiter Ferne. Am Dienstag vergangener Woche erklärte Namibias Präsident Hage Geingob das aktuelle Entschädigungsangebot Deutschlands nun für »nicht akzeptabel«, es soll weiter verhandelt werden.

Woran genau es hakt, und wie das Angebot aus Berlin im Detail aussehen sollte, darüber machte Namibias Staatschef in seiner Stellungnahme keine Angaben. Er teilte jedoch mit, daß die deutsche Seite sich weigere, den Terminus »Reparationen« zu verwenden. Die Wortklauberei der Bundesregierung hat einen rechtlichen Hintergrund, von Beginn an waren die Gespräche mit den Namibiern geprägt von juristischen Winkelzügen. So hatte die Bundesregierung lange Jahre peinlich genau vermieden, überhaupt von einem Völkermord zu sprechen.

Dabei ist die Sachlage klar. Etwa 80 Prozent der Bevölkerung der Herero und die Hälfte der Nama, insgesamt 80.000 bis 100.000 Menschen, waren zwischen 1904 und 1908 unter deutscher Kolonialherrschaft umgekommen – erschossen, in die Wüste getrieben und von Wasserstellen abgedrängt, oder in den ersten deutschen Konzentrationslagern mit harter Arbeit und absolut unzureichender Ernährung zu Tode gequält. Grundlage dafür war ein Vernichtungsbefehl des Gouverneurs der Kolonie, Generalleutnant Lothar von Trotha. Um eine vermeintliche Überlegenheit der Kolonialherren zu belegen, wurden Schädel der Ermordeten zudem für »rassische Forschungen« ins deutsche Kaiserreich verschleppt. In vielen Fällen mußten die Angehörigen der Getöteten zuvor noch mit Glasscherben das Fleisch von den Knochen kratzen.

»Die damaligen Gräueltaten waren das, was heute als Völkermord bezeichnet würde«, gestand die damalige Entwicklungshilfeministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul 2004 bei einer Gedenkveranstaltung in Namibia als erste deutsche Regierungsangehörige überhaupt ein. In Berlin wurde das jedoch mehr oder minder als Privatmeinung der sozialdemokratischen Ministerin ausgelegt. In einem offiziellen Regierungsdokument tauchte der Begriff »Völkermord« erst 2016 auf.

Nach wie vor verweist die deutsche Bundesregierung überdies darauf, daß das 1951 verabschiedete UNO-Statut, das Völkermorde definiert, angeblich »nicht rückwirkend« gelte. »Es geht hier um eine politisch-moralische Frage und nicht um eine Rechtsfrage«, erklärte Polenz daher noch Anfang dieses Jahres in der Bundestagszeitung »Das Parlament«.

Gerade weil die deutsche Bundesregierung eine klare und entsprechend justitiable Entschuldigung weiter verweigert, läßt sich aber auch die »politisch-moralische Frage« nicht aufarbeiten. Denn die Nachfahren der Opfer verlangen ein Schuldeingeständnis und eine Bitte um Vergebung, ehe sie überhaupt über einen finanziellen Ausgleich für den Verlust ihrer Ländereien im Zuge des Völkermords sprechen wollen. Derlei direkte Gespräche mit den Hinterbliebenen, die bis heute größtenteils landlos und verarmt sind, versucht Berlin aber ohnehin mit aller Macht zu verhindern.

Einen Partner hat sie dabei ausgerechnet in der namibischen Regierung gefunden. Die seit der Unabhängigkeit 1990 regierende ehemalige Befreiungsbewegung SWAPO wird dominiert von der größten Bevölkerungsgruppe, den Ovambo, die nicht direkt vom Völkermord betroffen waren. Windhoek hat entsprechend kein Interesse an direkten Entschädigungszahlungen an Angehörige der Minderheiten der Herero und Nama. Deren traditionelle Oberhäupter und Opferorganisationen sind nicht einmal an den Verhandlungen mit der deutschen Bundesregierung beteiligt.

Der Keil, der so zwischen die Nachfahren der Opfer und die Regierung in Windhoek getrieben wurde, verhindert die Lösungsfindung in den Verhandlungen zusätzlich. Diese Verzögerung scheint aber weder den Regierenden in Deutschland noch in Namibia viel auszumachen. Geingob jedenfalls hat seinen Unterhändler Zed Ngavirue nun angewiesen, mit Berlin ein besseres Angebot auszuhandeln. Einen zeitlichen Rahmen dafür gibt es nicht. Davon, die Nachfahren der Opfer direkt ins Boot zu holen, ist auch weiterhin keine Rede.

Christian Selz, Kapstadt

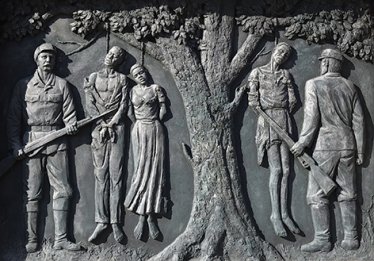

Ein Denkmal zur Erinnerung an den von deutschen Kolonialtruppen begangenen Völkermord an den Herero und Nama im Zentrum der namibischen Hauptstadt Windhoek (Foto: Jürgen Bätz/dpa)