L’humain dans la gravure au Luxembourg, de 1945 à nos jours

«Figure Print», une exposition d’envergure

Cette exposition absolument gigantesque a exigé un nombre incalculable d’heures de travail au niveau de sa préparation. Le résultat est inouï. Que vous soyez amateur d’art ou amateur averti, vous serez ébahi par Figure Print, la représentation humaine dans la gravure au Luxembourg de 1945 à nos jours.

L’exposition est scindée en deux parties. L’une est à voir à la Bibliothèque nationale de Luxembourg (BnL) jusqu’au 18 avril, et l’autre au Musée national d'histoire et d'art (MNHA) jusqu’au 27 juin.

Cette impressionnante exposition consacrée à l’art de l’estampe est le résultat d’un partenariat entre le MNHA, la BnL et l’a.s.b.l. Empreinte. Cette exposition met en lumière la richesse de la production graphique de notre pays à travers le thème de la gravure humaine. La nouvelle Bibliothèque nationale dispose d’une très grande salle d’exposition moderne et conviviale.

L’exposition permet de montrer la richesse de plus en plus conséquente de la gravure dans notre pays, son évolution au fil du temps, ainsi que ses techniques.

Figure Print s’articule autour de cinq thèmes : le portrait, l’abstraction, le nu, le corps humain en action, la place de l’homme dans la société.

Michel Polfer, directeur du MNHA, et Claude Conter, directeur de la BnL, sont heureux de présenter cette grandiose exposition dans ces deux hauts lieux culturels de notre pays.

Dans le cadre du reportage que nous publions aujourd’hui, la rédaction du Zeitung tient à vous montrer une sélection, non exhaustive, mais intéressante, d’œuvres.

Quelques repères historiques

La gravure a été rendue populaire au Luxembourg, au XIXème siècle, par les artistes-graveurs, Jean-Baptiste Fresez (1800-1867) et Nicolas Liez (1809-1892). Le pionnier de la gravure sur bois étant Nico Klopp (1894-1930). Grâce à ses travaux d’illustrateur il a donné ses titres de noblesse à la gravure luxembourgeoise.

C’est seulement à partir des années 60 et 70 que la gravure retrouve une place sur la scène artistique nationale, grâce à Roger Bertemes (1927-2006) et Jean Leyder (1943). Depuis 1974, l’a.s.b.l. Empreinte, atelier de gravure, contribue activement à sa promotion.

Petit itinéraire au pays des 5 thèmes

Le portrait

Durant la première Guerre mondiale, la famille est esquissée dans la dramatique gravure de Pierre Blanc (1872-1946), intitulée Souvenir de l’année de guerre - Die Hamsterer, datant de 1917. Cette lithographie décrit les circonstances tragiques de fuite de familles entières.

Le thème de la mère avec l’enfant est présent notamment chez Ann Vinck (1953) ou encore chez Pit Wagner (1954). Dans la gravure très expressive Père et fille se promenant, l’artiste Gérarde Konsbrück (1929-2004) réussit à exprimer avec très peu de moyens une atmosphère particulière d’un moment intime.

En 1974, Charly Reinertz (1944) déploie tout son talent de graveur dans un incroyable portrait qui prend vie devant nos yeux. Les portraits de Bo Halbirk (1947-2018) dégagent une puissance expressive très dense. Dans les portraits très poétiques de Jean Delvaux (1949), qui se dit «profond humaniste», le collage permet à la gravure de s’exprimer à sa juste valeur dans une composition très équilibrée.

Le couple est un thème récurrent dans plusieurs gravures sélectionnées. Il est souvent associé à la pratique de la danse.

L’abstraction

Formés avant la guerre, quelques jeunes artistes vont intégrer les nouvelles formes d’expression non figuratives dans leurs gravures, dont Franz Kinnen (1905-1979), qui a laissé une trace considérable dans l’histoire de la gravure au Luxembourg.

François Gillen (1914-1997) va lui aussi prouver son talent de graveur dans cette magnifique géométrique, haute en couleurs, intitulée Joie de vivre.

Théo Kerg (1909-1993) nous a laissé une série de gravures datant de 1943, dont quelques œuvres poignantes, comme Les morts cachés, ou Les fugitifs. En 1974, il se remémore les atrocités de la guerre dans une gravure éloquente intitulée Le camp s’ouvre.

Enfin, vers 1960, Roger Bertemes commence à se tourner résolument vers l’art abstrait. Il est le premier artiste luxembourgeois à faire appel, de façon suivie, aux moyens d’expression de la gravure, tels qu’aquatinte, burin, eau forte et lithographie.

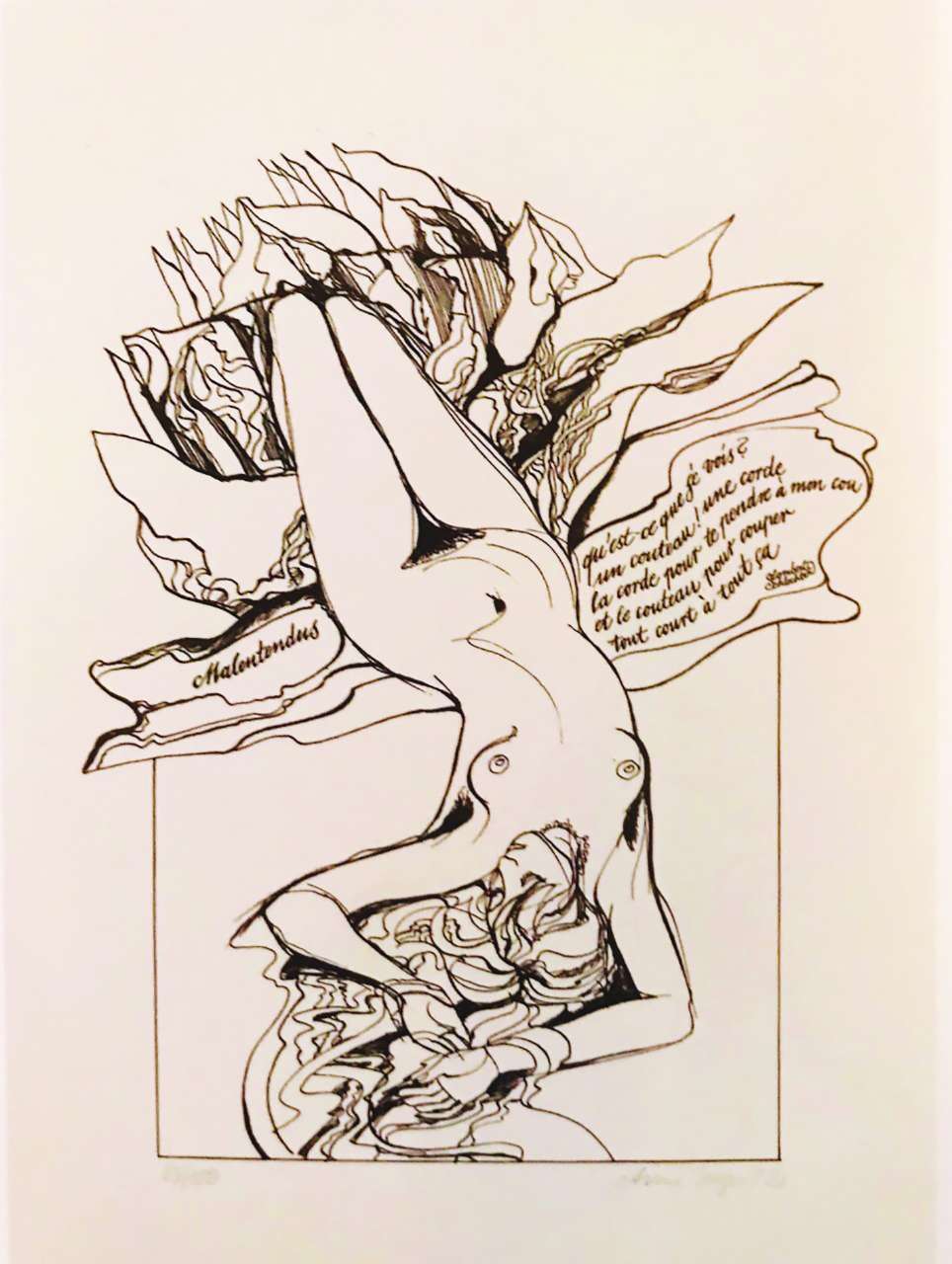

Le nu

L’évolution de la figure humaine dans la gravure au Luxembourg est la plus spectaculaire dans la représentation du nu. Au XIXème siècle, les nus de Franz Heldenstein (1820-1907) sont de petites scènes intimes, pleines de charme.

Dans les années 1970, Berthe Lutgen (1935) met en avant la représentation du nu féminin pour contester la condition sociale de la femme en utilisant une publicité pour les vêtements de travail. Tandis que chez Anne Weyer (1939) le message est plus érotique.

Dans les gravures plus féminines d’Andrée Philippart (1956), c’est la grâce du corps de la femme et la recherche de la ligne parfaite qui doit permettre de saisir le mystère de la féminité. Chez Carine Kraus (1949), ce sont les contrastes d’ombres et de lumière qui dominent dans sa composition Femmes assises, pour laquelle elle a obtenu le fameux prix Senefelder à Lausanne.

Enfin, la monumentalité des deux nus d’Anneke Walch (1968) sur un fond bleu surprend le public, non seulement du fait de leurs dimensions, mais également par leur fragilité apparente.

Le corps humain en action

Depuis 1945, de nombreux artistes graveurs luxembourgeois ont intégré la figuration du corps humain en action dans des œuvres en rapport avec le sport, la danse ou la musique, comme Jean Jacoby (1891-1936), Moritz Ney (1947), Gérarde Konsbrück (1929-2004), Rafaël Springer (1958), Diane Jodes (1964)…

L’homme dans la société

De tout temps la gravure a accordé une place importante à l’homme dans la société, à l’humanisme, avec des questionnements philosophiques, existentiels ou métaphysiques, comme dans l’œuvre de Foni Tissen (1909-1975). Dans les années 60, René Leches (1926-2007) décrit dans les gravures sur bois des scènes de la vie quotidienne (La partie de cartes, Au Cabaret et Deux mégères) avec une grande force expressive. Ensuite, ce sont les œuvres de Berthe Lutgen (1935) qui dénoncèrent le statut de la femme dans des sérigraphies au ton provocateur comme dans Das Leben verläuft nun mal in Kurwen.

Citons ici également les artistes suivants qui ont mis, souvent, l’humain au centre de leur œuvre : Anneke Walch, Marité Bordas, Yvonne Rodesch...

De la sérigraphie à l’impression numérique, en passant par la xylogravure

La gravure est pratiquée depuis le paléolithique sur des objets et sur les parois des cavernes. Le besoin de partager son vécu et ses idées pousse l’homme à créer des images.

En Chine et en Corée, l’impression en relief à partir de matrices en bois, en céramique et en métal est pratiquée dès le VIIème siècle. En Europe, la xylographie prend son essor au XVème siècle avec l’invention de la typographie par Gutenberg.

La gravure en creux sur acier et sur cuivre, spécialité des armuriers et des joailliers, est récupérée par les illustrateurs. Le travail mécanique au burin permet des illustrations très détaillées et riches en nuances. Puis va arriver la gravure sur métal. Les livres contiennent de plus en plus souvent des illustrations. Deux artistes ont particulièrement œuvré dans le domaine de l’illustration : Albrecht Dürer et Rembrandt van Rijn.

La lithographie est développée à la fin du XVIIIème siècle pour la création d’images dessinées et la propagation d’affiches polychromes en grandes quantités.

L’ouverture des marchés vers 1860 fait découvrir l’art japonais en Europe. Les xylogravures colorées avec des encres à base d’eau, de pigments et de pâte de riz, deviennent une source d’inspiration pour de nombreux artistes et collectionneurs occidentaux. L’Art nouveau et l’Art déco emploient l’estampe comme médium de design et de communication.

Au XXème siècle la photogravure rend obsolètes la gravure classique en taille douce et la lithographie dans l’illustration de journaux.

Adoptée par les artistes dans les années vingt, la sérigraphie, sert autant à la création de multiples exemplaires qu’à la conception d’œuvres uniques.

Le monotype est une technique bâtarde qui mélange estampe et peinture.

Depuis les années 80, l’impression numérique connaît une importance croissante. L’évolution actuelle des conceptions de l’art en général admet que l’image puisse être tirée à l’aide d’une imprimante ou d’une autre machine reproductrice, et être désignée comme estampe sous certaines conditions.

De nos jours l’impression 3D vient encore augmenter le champ de la gravure et de l’expression artistique.

Les artistes qui pratiquent la gravure de nos jours

Parmi les artistes pratiquant actuellement l’estampe classique comme médium d’expression principal, il y a Marc Frising et Isabelle Lutz, lauréats de nombreux festivals et biennales internationales. Ils travaillent le mezzo-tinto combiné à d’autres techniques traditionnelles. Nombre d’artistes utilisent plutôt des outils contemporains : Armand Strainchamps crée des œuvres à base de photocopies, Pitt Molling crée des objets imprimés en 3D.

Citons aussi, Irina Moons pour la sérigraphie ; Tina Gillen pour la gravure sur linoléum ; Flora Mar, la photogravure sur dessin technique ; Marc Wagner, l’eau-forte et aquatinte ; Ann Vinck, l’aquatinte rehaussée à la main ; Jean-Marie Biwer, la lithographie ; Patricia Lippert, la sérigraphie ; Serge Koch, le vernis mou et le transfert en pointe sèche…

Il n’existe malheureusement pas de registre des artistes travaillant dans le domaine de l’estampe au Luxembourg !

Une impressionnante collection

En visitant ces expositions, vous aurez le plaisir de découvrir et d’admirer un nombre impressionnant de gravures, réalisées à l’aide de diverses techniques, par les artistes suivants :

Fernand Bertemes, Roger Bertemes, Luisa Bevilacqua, Jean-Marie Biwer, Pierre Blanc, Marité Bordas, Robert Brandy, Jean-Pierre Calteux, Claude Celli, Nadine Cloos, René Cottet, Fränz Dasbourg, Jean Delvaux, Paul De Pidoli De Quintebach, Claude Ernster, Malou Faber-Hilbert, Maritte Flener, Marc Frising, Michel Geimer, François Gillen, Tina Gillen, Jérôme Gordon, Danielle Grosbusch, Bo Halbirk, Robert Hall, Franz Heldenstein, Sus Hierzig, Jean Jacoby, Diane Jodes, Sylvia Karier, Théo Kerg, Carmen Kill, Frantz Kinnen, Nico Klopp, Soheila Knaff-Sanie, Serge Koch, Michèle Koltz-Chedid, Gérarde Konsbrück, Carine Kraus, Joseph Kutter, Philippe Lamesch, Dominique Lang, René Leches, Julien Lefèvre, Nina Lefèvre, Jean Leyder, Nicolas Liez, Patricia Lippert, Berthe Lutgen, Isabelle Lutz, Germaine Maas, Michel Majerus, Flora Mar, Maggy Masselter, Anna Mélan, Guy Michels, Pit Molling, Irina Moons, Dani Neumann, Moritz Ney, Andrée Philippart, Joseph Probst, Charly Reinertz, Fernand Roda, Yvonne Rodesch, Franz Ruf, Roland Schauls, Yvonne Simon, Rafael Springer, Alfred Steinmetzer, Armand Strainchamps, Sumo, Foni Tissen, Auguste Trémont, Ann Vinck, Julie Wagener, Dieter Wagner, Marc Wagner, Pit Wagner, Anneke Walch, Raymond Weiland, Lucien Wercollier, Anne Weyer, Désirée Wickler.

Evénements

Décentralisé au Kulturhuef de Grevenmacher, les 14, 15 et 16 avril, de 10 à 17h aura lieu un cours qui s’étend sur trois jours intitulé «Schwarze Kunst aus der Presse - auch in Farbe», donné par Thomas Peter, en langue française, luxembourgeoise et allemande.

Un atelier d’impression linoleum aura lieu le vendredi 16 juin, de 10 à 17h, toujours au Kulturhuef de Grevenmacher. Il sera animé par Alexander Harry, en langue allemande et anglaise.

A destination de votre bibliothèque

Je vous conseille d’acquérir le catalogue de l’exposition Figure Print, un très bel ouvrage qui contient des contributions de Malgorzata Nowara, Stefanie Zutter, Pit Wagner, Anneke Walch, Diane Jodes. Ce sont ces contributions qui m’ont permis, en partie, la rédaction du présent article. Que ces autrices et auteurs en soient ici remerciés.