Palastgestank kapitalistischer Kulturpolitik

Kultur mag im Idealfall, um mit Brecht zu sprechen, das Vergnügen sein, die Welt zu verändern. Auf die institutionalisierte Kultur einer bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft trifft das so gut wie gar nicht zu – und doch wird sie nicht selten, sogar innerhalb der unterschiedlichen auf Kulturarbeit spezialisierten Einrichtungen, von Kulturschaffenden sowie Künstlern auf diese progressive Weise verstanden und teilweise umgesetzt.

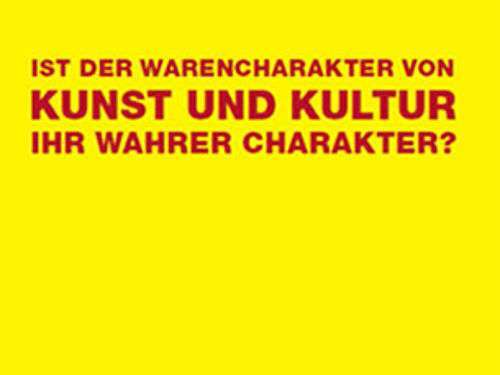

Damit Kunst und Kultur nicht vollends Warencharakter annehmen und somit zu einem Privileg von Bürgern mit hohem Einkommen verkommen, sollten kulturelle Ereignisse für alle erschwinglich sein. Für Menschen mit geringem Einkommen bedarf es eines alle Kulturangebote umfassenden Passes, der von allen öffentlichen und privaten Kulturhäusern anerkannt werden muss.

Von realer Kulturarbeit kann zudem nur die Rede sein, wenn den Akteuren des Kultursektors menschenwürdige sowie existenzsichernde Verträge und Arbeitsbedingungen geboten werden. Die finanzielle Ausweitung des »Fonds social culturel« würde dies erlauben. Er könnte nicht nur in existenziell bedrohlichen Situationen als sozialer Abfederungsmechanismus wirken, sondern auch die Möglichkeit offerieren, Kunsttätigen unter Bedingungen unbefristete Verträge anzubieten. Darüber hinaus ist die Etablierung von zwei fest an Theatern verankerten Ensembles mit kollektivvertraglichen Engagements längst überfällig.

Im Kulturkapitel des liberalkonservativen Koalitionsprogramms ist davon nur in äußerst unverbindlicher Form etwas zu lesen. Die wenigen Zeilen zur Kultur strotzen vor Floskeln über »effizientere« Kommunikations- und Digitalisierungsstrategien. Aufhorchen lässt indes die Passage zur Finanzierung des Kultursektors. Nun mag die gesamte Koalitionsschrift vom Geist des Neoliberalismus beseelt sein – dass die neue »Épiciersmentalitéit« so ausdrücklich in einem Abschnitt des Kulturteils zum Ausdruck kommt, spricht allerdings Bände. Findet sich in der Präambel des Kapitels noch das hehre Versprechen, kulturelle Belange über ökonomische Einwände zu stellen, so offenbart der Schlussteil wohl die wahren Absichten von CSV und DP in puncto Kulturpolitik. Zunächst soll eine Studie in Auftrag gegeben werden, um den Anteil des Kultursektors an der nationalen Ökonomie abzuwägen. Neben einer Förderung des privaten Mäzenatentums soll es sodann zur Schaffung einer Plattform kommen, welche die wirtschaftlichen »Milieus« mit den Kulturinstitutionen und Kulturschaffenden verbinden soll. Nachtigall, ick hör dir trapsen! In diesem Passus wird nichts anderes unternommen als einer Privatisierung der Kultur das Wort zu reden. Sie wird vorrangig als wirtschaftlicher Vektor verstanden, bei dem das Kosten-Nutzen-Verhältnis im Mittelpunkt steht.

Eine derartige ökonomische Reduzierung impliziert zum einen, dass die Kultur dergestalt nicht mehr als für soziale Inklusion, gesellschaftliche Emanzipation und Aufklärung, aber auch für intelligente Unterhaltung unentbehrliche, selbstverständliche, folglich vom Warenfetischismus und Profitdenken befreite Einrichtung – insofern sie institutionell ist – verstanden wird. Bis zu einem gewissen Grad übernimmt die von Massenzerstreuung losgelöste Kultur diese Aufgabe nämlich noch. Zum anderen beschleunigt eine privatwirtschaftlich gemanagte und verwaltete Kultur die allgemeine Entfremdung des Menschen von sich selbst, indem sie letztendlich nur noch als Rädchen im Getriebe der durchideologisierten Kulturindustrie fungiert. Und von dieser geht bekanntlich, um noch einmal auf Brecht zurückzukommen, ein fürchterlicher Gestank aus, denn sie ist der Palast, der aus Hundescheiße gebaut ist.