Evolution des accidents de circulation depuis 1960

La moitié d’accidents... avec quatre fois plus de véhicules !

L’institut national de la statistique et des études économiques (STATEC) a publié, il y a peu, les résultats d’une étude relative à l’évolution, de 1960 à nos jours, des accidents de la circulation au Luxembourg.

Il en ressort que si entre 1960 et 1975, alors que le parc automobile doublait, le nombre des accidents corporels s’est accru d’un peu plus de 20%, depuis 1975, celui-ci a toujours eu tendance à baisser, passant de 1.866 en 1975 à 962 en 2011, ce qui représente une réduction de 48%. Une baisse vraiment très importante si l’on tient compte du fait que durant la même période, le nombre des immatriculations de véhicules routiers a quadruplé. Depuis l’année 2000, le seuil des 1.000 accidents par an n’a plus été franchi.

Si l’on compare l’année 1960 avec 2011, on observe que le nombre de blessés graves est passé de 520 à 317, celui des blessés légers de 1.628 à 991, quant au nombre de morts il est passé de 79 à 33. Selon le STATEC, ce sont les mesures adoptées depuis 1975, telles que la ceinture de sécurité à l’avant des voitures, l’obligation du port du casque, l’airbag côté conducteur, les limitations de vitesse à 90 km/h en rase campagne et à 120 km/h sur l’autoroute qui sont à l’origine de cette importante réduction du nombre de victimes.

L’étude a également porté sur la fréquence des accidents en fonction du type de collision. Ce sont évidement, comme toujours, les collisions entre deux ou plusieurs véhicules en marche qui ont été les plus nombreuses en 2011, elles constituaient près de la moitié des accidents corporels. Elles sont suivies par les collisions entre un véhicule en marche et un obstacle fixe (arbre, véhicule en stationnement, mur, etc.) qui représentaient 25,6% des accidents corporels. En 2011, dans cette catégorie, il y a eu 77 collisions contre un arbre, 37 contre un véhicule en stationnement et 132 contre d’autres obstacles fixes. Viennent ensuite les collisions entre véhicules et piétons, 157 au total, soit 16,3% des accidents corporels de 2011, desquels 39 ont eu lieu sur des passages pour piétons. Il faut souligner que si entre 1991 et 2011, le nombre de ces collisions a diminué de 7,6%, on observe que depuis l’année 2000, au courant de laquelle il y en a eu 110, leur nombre n’a cessé de croître.

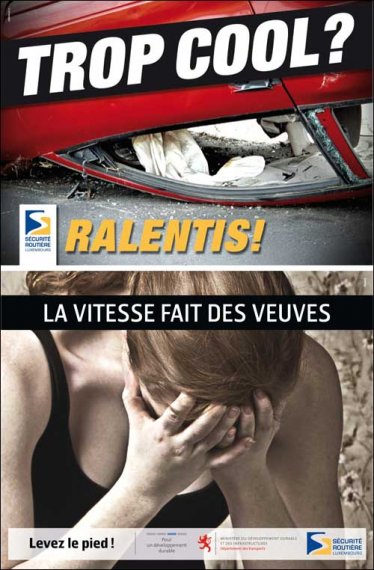

Si comme dit le STATEC, les mesures de sécurité adoptées depuis 1975 ont permis de réduire de manière vraiment significative le nombre d’accidents et de victimes, le résultat aurait été certainement bien meilleur si ces mesures avaient été accompagnée d’un changement d’attitude au volant. L’attitude d’un certain nombre de conducteurs est attribuable en grande partie à la publicité qui incite, notamment, à la vitesse (ex : de 0 à 100 km/h en x secondes), avec tout ce que cela engendre comme attitudes irresponsables et intolérables (agressivité, refus de céder le passage, dépassements dangereux, non respect des distances, queues de poisson, etc.). Il est clair que tout irait beaucoup mieux avec moins de chevaux et plus de... cerveau !

Et les constructeurs ont également leur part de responsabilité. Pourquoi faut-il construire des automobiles faisant plus de 200 km/h lorsque la limite de vitesse est de 130 km/h dans la plupart des pays de l’Union européenne ?

Il n’est vraiment pas difficile de comprendre pourquoi l’Allemagne n’a pas fixé de vitesse limite sur ses autoroutes, il suffit pour ce faire de voir les véhicules que produisent les constructeurs allemands, et tout devient très clair !

Et il serait également intéressant de connaître la raison pour laquelle l’Union européenne, qui prétend notamment vouloir réduire le nombre des victimes de la route, et les émissions de CO2, n’impose pas aux constructeurs automobiles de limiter la vitesse des véhicules produits à 150 km/h ?

I.P.I