Vor 110 Jahren wurde Álvaro Cunhal geboren

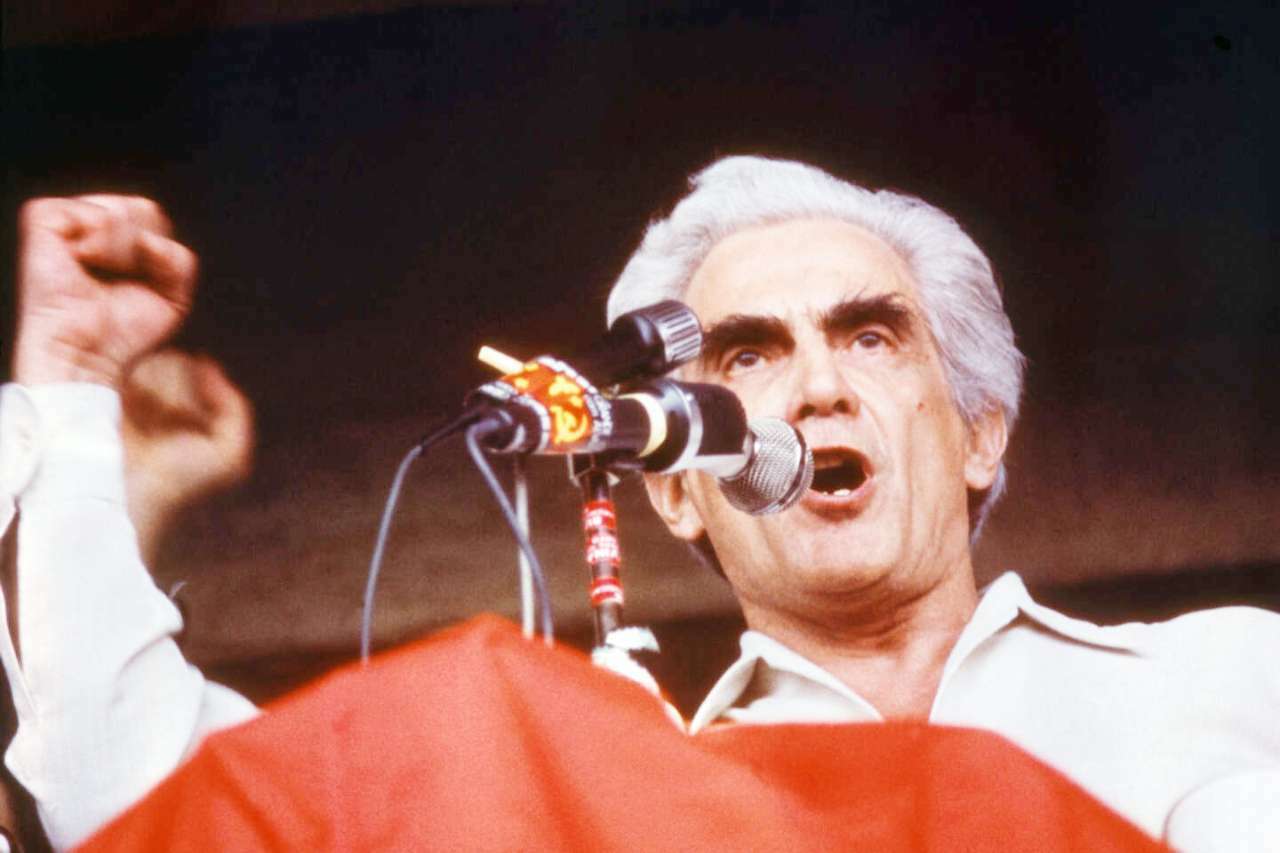

Der Lenin von Lissabon

Nachdem der brasilianische Schriftsteller Jorge Amado den berühmten politischen Gefangenen der faschistischen Salazar-Diktatur Anfang der 50er Jahre im Gefängnis besucht hatte, notierte er: »An diesem Nachmittag fühlte ich mich, als hätte ich Besitz ergriffen von Portugal, das beste Portugal, das ewige Portugal, als ob Álvaro Cunhal es auf seinen knochigen Händen trug, so hagere und nervöse Hände, als trüge er es – und das tat er wirklich – in seinem revolutionären und patriotischen Herzen.«

Álvaro Cunhal, der einer breiteren europäischen Öffentlichkeit erst nach der Revolution von 1974 bekannter werden sollte, gehörte damals zu den vielen Häftlingen in den Zuchthäusern und Festungen des Lissaboner Regimes, deren Leben gefährdet war – so wie das von Militão Ribeiro, der 1950 im Gefängnis verhungerte.

Angeregt durch Berichte Amados schrieb der chilenische Dichter Pablo Neruda 1954 ein Gedicht für eine Solidaritätskampagne zur Rettung Cunhals und anderer »unbesungener, unbesiegbarer Helden« (Amado) des portugiesischen Volkes. Darin hieß es: »Aber / ganz unter uns / niemand hört uns zu / Portugiese der Straße / weißt Du / wo / Álvaro Cunhal ist? / Spürst Du die Abwesenheit / des tapferen Militão?«

Im März 1949 war die Hälfte der Führung der seit 1929 illegalen portugiesischen Kommunistischen Partei einer Verhaftungswelle zum Opfer gefallen, darunter Cunhal, der der meistgesuchte Diktaturgegner war. Er wurde zu elf Jahren Gefängnis verurteilt, von denen er acht Jahre in Einzelhaft verbrachte und drei Jahre unter strengster Aufsicht.

Álvaro Cunhal, geboren am 13. November 1913, war Sohn des Juristen, Schriftstellers, Malers und Zeichners Avelino Cunhal, der ebenfalls Diktaturgegner war. Auch der Sohn wurde Jurist und erhielt im Examen die höchste Auszeichnung. Zu seinen Prüfern hatte Marcelo Caetano gehört, 1968 Nachfolger von Salazar im Amt des Ministerpräsidenten. Im Jahr 1934 wurde er, der mit 17 in die PCP eingetreten war, Generalsekretär der Kommunistischen Jugend; seit 1936 gehörte er dem Zentralkomitee seiner Partei an. Schon im Jahr zuvor war er Teilnehmer des Weltkongresses der Kommunistischen Internationale in Moskau. Sein politisches Gerichtsverfahren 1950 gestaltete er zu einer Anklage des faschistischen Regimes. Seine Rede enthielt das zusammengefaßte Programm der PCP, der das Regime einen »antinationalen Charakter« unterstellte: »Wir sind hier aus Liebe zu unserem Land. Und das ist der wichtigste Grund von allen.«

Unter Pseudonym erschien 1961 seine zwischen 1953 und 1955 in Einzelhaft entstandene Übersetzung von William Shakespeares »König Lear« ins Portugiesische. Seine in den 50er Jahren ebenfalls in der Haft entstandenen Bleistiftzeichnungen zählten Kritiker später zu den bedeutendsten neorealistischen Arbeiten Portugals. Erst 1994 bekannte er sich zur Autorenschaft mehrerer unter dem Pseudonym Manuel Tiago erschienener Romane.

Nach der legendären Flucht Cunhals und anderer Kommunisten 1960 aus der Festungshaft in Peniche wurde er 1961 Generalsekretär der PCP, was er bis 1992 blieb. Zu seinen wichtigsten politischen, wirtschaftlichen und sozialen Analysen gehörte die Ausarbeitung »Kurs auf den Sieg«, die nicht nur eine umfassende Charakterisierung Portugals beinhaltete, sondern auch künftige Entwicklungen voraussah.

Es sei angemerkt, daß Cunhal für Portugal und seine Partei auch den bewaffneten Aufstand Anfang der 60er Jahre für möglich hielt, als die meisten anderen kommunistischen Parteien glaubten, eher ein friedlicher Weg in Richtung Sozialismus entspreche den allgemeinen und realen Möglichkeiten. Keineswegs übertrug die PCP automatisch Schlußfolgerungen, die anderswo getroffen wurden, auf die eigenen Bedingungen.

Sein intellektueller Scharfsinn und seine Organisationsfähigkeit halfen der PCP in den 60er Jahren, sich vorausschauend mit den entstehenden Bedingungen für den Sturz der faschistischen Diktatur zu befassen und diese aktiv mitzubestimmen.

Cunhal war ein Theoretiker und »Praktiker« der Nelkenrevolution von 1974. Sein persönlicher Anteil am Erfolg des Sturzes der Diktatur, am Ende der »salazaristischen Demütigung« (Amado) und an den tiefgreifenden Umwälzungen, die sich insbesondere bis 1976 anschlossen, ist außerordentlich, auch wenn er selbst das Volk und das Kollektiv seiner Partei in den Mittelpunkt stellte und die Hervorhebung seiner Person nicht schätzte.

Zu den wesentlichen Zielen Cunhals und seiner Partei gehörte die rasche Anerkennung der Unabhängigkeit der ehemaligen Kolonien; einige Führer der Befreiungsbewegungen hatten sich vor 1974 sogar der verbotenen PCP angeschlossen, weil nur sie deren Sehnsüchte teilte. Diese einflußreiche »charismatische Figur des Widerstands« – so die »Neue Zürcher Zeitung« – wurde im nachrevolutionären Portugal Minister der ersten vier provisorischen Regierungen. Der »Lenin von Lissabon« (»Frankfurter Allgemeine Zeitung«) verstand es während Revolution und Gegenrevolution wie kaum ein anderer, seine Partei sowohl zu großartigen Erfolgen als auch in den geordneten Rückzug zu führen, wenn dies nötig war, um erneut in die Offensive zu kommen.

Die Vereinfacher und Demagogen mögen diese Jahrhundertpersönlichkeit der kommunistischen Weltbewegung weiter als »Stalinisten und Dogmatiker« titulieren. Cunhal, Deckname »Duarte«, war geprägt von den Erfolgen, Niederlagen und Widersprüchen der kommunistischen Bewegung des 20. Jahrhunderts. Er konnte an der Spitze der PCP mit dieser Partei aber genau deswegen erfolgreich sein, weil er es verstand, mit ihr den Marxismus tatsächlich kreativ auf die portugiesischen Verhältnisse anzuwenden. Seine Tochter Ana, einst danach befragt, ob ihr Vater »hart« gewesen sei, antwortete, daß einige Leute diese Eigenschaft verwechselten mit »kohärent, verantwortungsbewußt, aufrecht, mutig und verbindlich«.

Als Cunhal im Juni 2005 starb, folgten 250.000 Menschen seinem Sarg. Er galt in Portugal weithin und bis tief ins bürgerliche Lager als eine integre Persönlichkeit. Der portugiesische Staat ehrte ihn mit einem Staatsbegräbnis; die Post brachte zwei Briefmarken zum Gedenken heraus: Gesten einer politischen Kultur in Portugal, die sich noch immer ein klein wenig von der Kultur anderer europäischer Staaten unterscheidet – auch das eine Folge der antifaschistischen Selbstbefreiung von 1974.