Die Machtverhältnisse in Frage gestellt

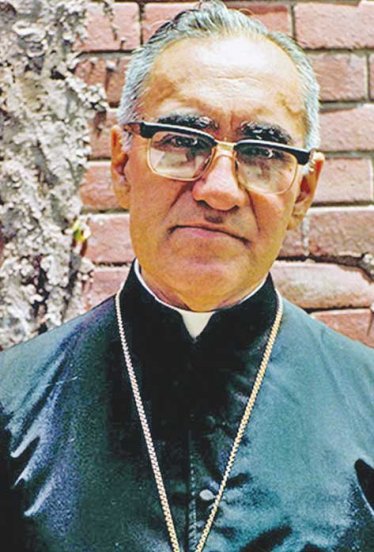

Vor vierzig Jahren tötete ein CIA-Agent den salvadorianischen Erzbischof und Befreiungstheologen Óscar Romero

Am 24. März 1980 wurde der Erzbischof von San Salvador Óscar Arnulfo Romero während einer Messe im Alter von 62 Jahren von einem durch das Militärregime beauftragten Soldaten erschossen. Der ursprünglich konservative Katholik war durch sein Engagement für die Armen und wegen seiner Opposition zu den von Washington unterstützten ultrarechten Machthabern zu einer Ikone der Befreiungstheologie geworden.

Als Hauptanstifter der Tat ermittelte eine Kommission der UNO 1993 Roberto D’Aubuisson, einen ehemaligen CIA-Agenten, Anführer der Todesschwadronen und Gründer der rechtskonservativen Partei Arena, die das Land zwischen 1989 und 2009 regierte. Am 14. Oktober 2018 wurde Óscar Romero von Papst Franziskus heiliggesprochen. Der kubanische Revolutionsführer Fidel Castro regte fünf Jahre nach dem Mord an Romero in seinen berühmten Nachtgesprächen mit dem brasilianischen Befreiungstheologen Frei Betto ein strategisches Bündnis zwischen lateinamerikanischen Christen und Marxisten an, um gemeinsam für »die Achtung vor dem Leben, die Würde und das Recht aller Menschen auf Arbeit, Wohlstand, Gesundheit, Erziehung und Kultur« zu kämpfen.

Óscar Arnulfo Romero wurde am 15. August 1917 als zweites von acht Kindern eines Telegraphisten und Postangestellten in der kleinen salvadorianischen Gebirgsstadt Ciudad Barrios an der Grenze zu Honduras geboren und wuchs in bescheidenen Verhältnissen auf. Nach dem Besuch örtlicher Jesuitenschulen beendete er sein Theologiestudium in Rom und wurde dort 1942 auch zum Priester geweiht. Ein Jahr später kehrte er nach El Salvador zurück, wo der durch einen Putsch an die Macht gelangte Diktator Maximiliano Hernández Martínez 1932 einen von Augustín Farabundo Martí, dem Vorsitzenden der Kommunistischen Partei, angeführten Bauernaufstand blutig niedergeschlagen hatte.

Neben Farabundo waren bei dem »La Matanza« genannten Massaker weitere 30.000 Menschen getötet worden. El Salvador wurde jahrzehntelang vom Militär und einer arroganten Oligarchie beherrscht und ausgeplündert. Zwei Prozent der Einwohner besaßen über 60 Prozent des bestellten Landes. Wer die Machtverhältnisse in Frage stellte, wurde verfolgt, inhaftiert, gefoltert und getötet. Geistliche, die den Verfolgten Schutz anboten, wurden ebenfalls bedroht. »Sei ein Patriot, töte einen Priester«, lauteten auf Mauern gepinselte Parolen. Trotzdem äußerte Romero sich in den ersten Jahren nach seiner Rückkehr zunächst nicht zu Unterdrückung, Armut und Ungleichheit.

Identifikation mit den Armen

Nachdem Papst Paul VI. ihm 1967 den Ehrentitel »Monsignore« verliehen und ihn 1970 Jahr zum Weihbischof im Erzbistum San Salvador ernannt hatte, war Romero mehrere Jahre für eine konservative Zeitung verantwortlich. Bei seiner Ernennung zum Erzbischof von San Salvador im Februar 1977 war er deshalb der Wunschkandidat der Rechten. Zu deren Verärgerung erklärte der neue Erzbischof jedoch im November 1977: »Die Aufgabe der Kirche ist es, sich mit den Armen zu identifizieren.«

In den folgenden Jahren nahmen Übergriffe auf Priester und die Repression gegen den Klerus von Monat zu Monat weiter zu. Nach der Ermordung eines befreundeten Jesuitenpaters durch Angehörige der staatlichen »Sicherheitskräfte«, verweigerte Romero die Teilnahme an der Amtseinführung des Präsidenten Carlos Humberto Romero Mena (1977–1979), der 1975 unter anderem für die gewaltsame Unterdrückung von Studentenprotesten verantwortlich gewesen war und als Kandidat der Oligarchie, der Armee und der USA-Botschaft galt.

Auch unter der darauffolgenden Junta, ab 1980 angeführt von José Napoleón Duarte, wurde der Staatsterror fortgesetzt. Armut, Unterdrückung, Folter und Morde an Oppositionellen prägten den Alltag. »In El Salvador befinden wir uns alle in Lebensgefahr«, erklärte Romero im Mai 1979 gegenüber der Zeitung »El País«.

Am 22. Januar 1980, dem Jahrestag der von Farabundo Martí angeführten Bauernrevolte, kam es in der Hauptstadt zu einem Massenaufstand, der von Scharfschützen zusammengeschossen wurde. Das mörderische Regime machte gnadenlos Jagd auf Gewerkschafter, Priester und vor allem auf Mitglieder und Anhänger von revolutionären Bewegungen, die sich im Oktober 1980 zur »Nationalen Befreiungsfront Farabundo Martí« (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN) zusammenschlossen und eine aus Kommunisten, Christen und Gewerkschaftern bestehende Guerilla aufbauten.

»Testfeld des Kalten Krieges«

Óscar Romero erlebte diesen entscheidenden Schritt zum organisierten bewaffneten Widerstand nicht mehr. In der Nacht nach der Ermordung des Erzbischofs waren in den Stadtteilen der Reichen Freudenschüsse zu hören, auch Feuerwerk wurde gezündet. Auf Romeros Beerdigung schossen Heckenschützen in die Menge und töteten 40 Menschen. In dem folgenden, zwölfjährigen Bürgerkrieg verloren mehr als 75.000 Männer, Frauen und Kinder ihr Leben weitere 8.000 Personen verschwanden. Eine Million Salvadorianer flohen ins Ausland. Die USA-Regierung unterstützte das Regime und lieferte neben militärischen »Beratern« große Mengen Waffen und anderes Militärgerät an die Diktatur. Der damalige USA-Außenminister Alexander Haig bezeichnete das Land als »Testfeld des Kalten Krieges«.

Der rebellische Erzbischof von San Salvador Óscar Romero war dabei im Weg. »Sein Verbrechen war es, das Recht auf Leben der Armen gegen die mächtige Oligarchie und eine Regierung zu verteidigen, die unempfindlich gegenüber Hunger und Schmerz des Volkes war und die einfachen Menschen massakrierte«, würdigte Gabriel Coderch Díaz, der Direktor des 1984 in Havanna gegründeten christlichen »Centro Óscar Arnulfo Romero« den Befreiungstheologen. »Die Mächtigen töteten den Erzbischof, ließen aber einen Heiligen auferstehen, den heiligen Romero von Amerika. Heute folgen viele Lateinamerikaner seinem Beispiel und Engagement für die Verteidigung der Menschenrechte, der Gerechtigkeit und der Würde eines jeden Menschen.«

Volker Hermsdorf