Beaux Livres

Humblot, les peintres de Barbizon, nains et géants, Villa des Mystères…

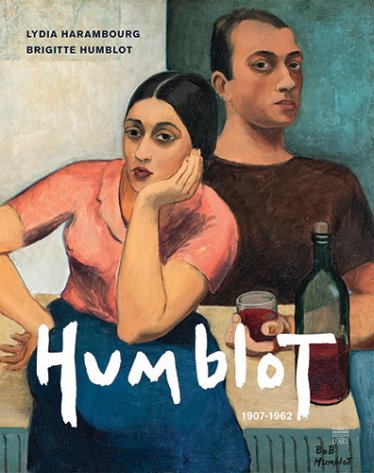

Robert Humblot, appelé Bob, est une figure majeure de l’art français au siècle passé. L’art figuratif français a évolué de manière très forte grâce aux forces qui se dégagent de ses œuvres, grâce à ses idées, à ses manières de s’exprimer au travers sa peinture.

Dès 1935, il fonda le groupe Forces nouvelles avec Rohner, Jannot, Lasne, Pellan et Tal Coat, réunis par le peintre et critique d’art Henri Héraut. Ces jeunes peintres figuratifs militaient en faveur d’une nouvelle figuration en réaction à l’arrivée de l’abstraction et prônèrent le retour au dessin, au métier consciencieux de la tradition. Très impressionné par la guerre d’Espagne et pressentant l’avenir obscur du temps menaçant qui s’annonçait, Robert Humblot peignit une série d’œuvres tragiques prémonitoires.

Envoyé en Moselle sur la ligne Maginot lors de la mobilisation de la deuxième guerre mondiale, il se retrouva dans le petit ouvrage de défense situé dans le petit village de Coume. A trente mètres sous terre, il peignit des fresques qui ont été retrouvées bien des décennies plus tard.

Dès 1942, il rejoignit Oppède en Auvergne, où il s’adonna à sa passion de peintre. Ensuite il se réfugia dans la forêt de Fontainebleau. A la fin de la guerre, ses peintures s’éclaircirent devant la beauté des paysages de cette forêt aux rochers disséqués par l’érosion. Les sous-bois où foisonnaient les champignons qui le passionnaient, lui offrirent mille et une possibilités de les transposer dans des natures mortes.

Entre deux séances de peintures, Robert Humblot caressait ses minéraux et ses coquillages, ses oiseaux sur de petits perchoirs alignés sur des étagères où ils dialoguent avec les insectes et les papillons que le peintre chassait et conservait épinglés dans des cadres. Bien souvent son regard de scientifique se confondait avec son regard de peintre.

A partir des années cinquante, la Bretagne avec la mer et la force de ses tempêtes, l’éblouissement de la lumière des Alpilles et de la Provence qu’il découvrit à cette époque, l’engagèrent à peindre à l’extérieur et l’orientèrent vers une peinture plus lumineuse, plus heureuse, mais toujours sans concession. Parallèlement à cette œuvre diversifiée, il réalisa dans son atelier des natures mortes, insectes, portraits de femmes, nus inquiétants, telle des mantes religieuses, qui révèlent l’angoisse toujours présente au plus profond de son être.

La solitude, l’angoisse, la misère sont clairement énoncées dans quelques toiles exceptionnelles peintes par cet entomologiste d’une humanité en souffrance.

De l’ensemble de son œuvre se dégage un néo-classicisme méditatif sans compromission.

Le superbe ouvrage, à l’iconographie exceptionnelle, de Lydia Harambourg et Brigitte Humblot a été publié sous le titre Humblot 1907-1962 chez Somogy Editions d’Art (www. somogy.fr).

C’est à Barbizon, petit village situé à l’orée de la forêt de Fontainebleau, qu’allait s’épanouir au XIXème siècle un art essentiellement nouveau en France : le paysage. L’essor prodigieux du pleinairisme et le triomphe de l’impressionnisme ont longtemps rejeté dans l’ombre ceux qui en furent les précurseurs. Ce sont les peintres de Barbizon pourtant, résolument tournés vers la nature et la réalité, qui affranchirent définitivement le paysage des paralysantes conventions académiques et lui donnèrent une impulsion sans précédent dans l’art français. Jean Bouret, écrivain et éminent critique d’art, est l’auteur d’ouvrages consacrés notamment à Degas, Picasso, Toulouse-Lautrec, ou encore, Le Douanier Rousseau.

Dans son ouvrage, abondamment illustré, L’Ecole de Barbizon et le paysage français au XIXème siècle, publié chez Ides et Calendes (www.idesetcalendes.com), Jean Bouret retrace l’histoire de l’Ecole de Barbizon, de ce groupe de peintres qui, longtemps décriés pour leurs audaces, finirent par faire école. Partant des sources, de l’œuvre de quelques novateurs autochtones, de l’influence de l’école romantique anglaise et de celle des paysagistes hollandais du XVIIème siècle, l’auteur raconte la vie et les luttes de ces hors-la-loi farouchement épris de sincérité. Situant les peintres dans le contexte politique, social et artistique de leur temps, il dresse le bilan de ce qui fit l’originalité de ce grand mouvement de révolte et de libération.

En France, les artistes de l’Ecole de Barbizon, se distinguèrent en traitant le paysage comme un sujet en soi et par leur habitude de peindre sur le vif, en extérieur, avant de terminer leurs tableaux en atelier. Ainsi, par l’importance qu’ils attachaient au naturel et à la simplicité, de même que par l’usage de couleurs fraîches appliquées, dès 1855, par fines hachures juxtaposées pour augmenter la lumière, ils jouèrent un rôle fondamental dans la genèse de l’impressionnisme.

L’auteur évoque l’envoûtement de la forêt de Fontainebleau où travaillaient Corot, Rousseau, Diaz, Dupré, Daubigny, Barye, Millet le Sisley, Renoir, Cézanne, Seurat.

Finalement, en rappelant la postérité directe et indirecte de Barbizon, et son retentissement international, l’auteur souligne l’importance capitale de ce mouvement dans l’évolution de l’art moderne. Cette publication est une importante contribution à l’histoire de l’art.

Seriez-vous tenté de me suivre en un lieu vraiment très particulier, en un pays où évoluent toutes sortes d’êtres aux apparences hors du commun ? Des êtres le plus souvent attachants, envers lesquels vous développerez sans doute d’étranges sentiments. Mais avant de vous embarquer dans l’univers passionnant que vous propose l’ouvrage Nains, hercules et géants - Humanités prises par la taille de Claude Ribouillault, publié au Rouergue (www.lerouergue.com), il vous faut savoir que si le droit à la différence est un droit à part entière, ce droit n’exclut pas la différence. Il existe un fond de contes et de légendes, né sur tous les continents qui met en scène des nains, ainsi que des géants. Chez nous les géants font partie du monde de Gargan, Gargantua et les petits génies que sont les farfadets, les fadets et les lutins. Dans presque tous les contes, les lutins, les nains, même quand ils ont une activité de mineur, sont une population sylvestre, car ils vivent en forêt. Dans les mythologies européennes ancestrales, comme dans les contes merveilleux, les bois et les forêts sont bien le domaine des fées, des génies, des sorcières et des magiciens. Aujourd’hui, les nains de jardin et ou d’intérieur font partie du quotidien de nombreuses maisons. L’auteur nous parle et nous présente également, dans son livre, des marionnettes, créatures souvent issues de l’univers des contes et légendes, tout comme il nous parle des géants, grosses têtes et autres créatures que l’on peut voir lors de carnavals. Sur les foires, les marchands de phénomènes ont toujours été prêts à profiter de l’inculture des spectateurs pour leur présenter des créatures ou plutôt des phénomènes. De nos jours, le public est blasé de ces exhibitions publiques, ou encore, et c’est très bien ainsi, refuse que des forains s’enrichissent sur le dos de créatures difformes. La foule passe de plus en plus indifférente devant les peintures sensationnelles de la femme colosse, du célèbre géant, etc. Celui ou celle qui invite la foule à voir l’exceptionnel, le rarissime, a beau s’époumoner à la porte de l’attraction et débiter son boniment, original quelquefois, spirituel rarement, bête et grossier la plupart du temps, les promeneurs s’arrêtent, et s’en vont sans entrer dans le temple du phénomène, car rendus sceptiques par l’expérience et par l’instruction. Il existe évidemment des malformations dont les origines peuvent être très diverses, comme la carence en iode par exemple, ou des particularités hormonales, prédispositions héréditaires, ingestion de substances goitrigènes alimentaires ou médicamenteuses, gigantisme. Claude Ribouillault nous convie à un voyage dépaysant sur tous les continents : visite des pygmées, réalités ethnologiques des géants de Patagonie, les indiens de petite taille d’Amérique centrale... Dans ce livre vous découvrirez un nombre considérable de dessins, croquis, photographies, chromos. Un livre curieux de belle qualité.

Dans la collection Art et Artistes, l’historien de la Rome antique, Paul Veyne, vient de publier chez Gallimard (www.gallimard.fr), un livre à la fois scientifique, artistique et historique, contenant de nombreuses illustrations, sous le titre La Villa des Mystères à Pompéi. Toutes celles et ceux et qui ont déjà visité Pompéi, ainsi que celles et ceux qui sont fascinés par

l’histoire antique italienne, seront conquis par ce livre, tout comme les curieuses et les curieux. J’ai personnellement beaucoup apprécié ce fascinant voyage, à la fois initiatique, pédagogique et culturel, de grande richesse, mais aucunement compliqué à lire. Les détails des fresques, les sarcophages et autres sculptures que vous découvrirez au fil de l’iconographie, sont de grande qualité de reproduction. Dans l’ouvrage, vous verrez des photographies de la fresque de la Villa des Mystères, restaurée récemment, ce qui contribue à faire de cette publication un livre de référence.

Le très bel ouvrage, Rendez-vous place Vendôme, publié chez Gallimard (www.gallimard.fr) est présenté sous coffret luxueux. Cette publication est le récit en textes et en images d’un lieu à la fois hors du temps, et dans l’Histoire, connu dans le monde entier comme le centre d’un certain art de vivre à la française : la place Vendôme. Aujourd’hui trois fois centenaires, les façades élevées par Jules Hardouin-Mansart à partir de 1699 sont l’un des théâtres où s’est écrit l’Histoire de Paris et de la France. Paul Claudel écrivit au sujet de cette place incontournable : « Ici la France reçoit, ici la France travaille, ici elle reste pareille à elle-même, affirmant son unité et sa permanence au gré d’une longue histoire ». L’avant-propos de cette publication a été confié à Jean d’Ormesson, le texte a été rédigé par Alain Stella, les photographies sont d’Yves Marchand et de Romain Meffre. L’auteur nous présente : Madame de Deffand qui traverse la place Vendôme encombrée par la foule et les forains de la Foire Saint Ovide ; évocation de la mort de Chopin qui est mort au 12, place Vendôme en 1849, ainsi que de l’installation de la Compagnie maritime de Suez à la même adresse, le 14 août 1859 ; le peintre Courbet qui assiste à la démolition de la colonne Vendôme ; Marcel Proust qui rencontre par hasard la comtesse Greffulhe, avec qui il échange quelques mots, mais abrège rapidement en voyant passer le jeune Jean Cocteau à la rencontre de qui il s’empresse d’aller ; Maria Callas qui s’installe au Ritz, pour une durée d’un mois, alors qu’elle chante Norma à l’Opéra Garnier.

Publié en 1948, avec 125 lithographies de Pablo Picasso, Le chant des morts est l’un des ensembles poétiques majeurs de Pierre Reverdy et l’un des plus singuliers puisque en résonance directe avec les années d’occupation, les déportations et l’ignominie des camps d’extermination. Jamais Pierre Reverdy n’avait ainsi retranscrit, dans sa langue unique, sa magie verbale disait André Breton, une suite aussi repérable d’événements historiques. C’est comme si la permanence du chant de Reverdy s’alliait d’un même souffle au chant si présent des morts, pour une cantate trop humaine à force d’inhumanités encore et encore repérées, répétées, révélées. En reproduisant l’édition originale avec les lithographies de Picasso, Poésie Gallimard poursuit sa redécouverte des grandes œuvres qui ont vu la rencontre substantielle d’un poète et d’un peintre. Car il s’agit bien ici d’une œuvre commune tant les traits de Picasso, d’une rare puissance répétitive, portent, propulsent, escortent les poèmes sublimes et infiniment douloureux de Reverdy. Félicitons l’éditeur de rendre ainsi accessible à un grand public, avec cette édition de poche, un livre que sa splendeur avait jusqu’ici réservé à un très petit nombre. Entre ses feuilles, les génies de Reverdy et de Picasso, fraternels depuis les temps héroïques du cubisme et de la revue Nord-Sud, s’étreignent sur la haute portée de l’abstraction. Pour Le chant des morts, Picasso a composé des illustrations d’un dépouillement et d’une force rares.

Michel Schroeder