Volksrepublik im Visier

Australien begründet Aufrüstung mit Gefahr aus China

Es scheint, daß sich Australien in jeder Hinsicht immer mehr in seinen transpazifischen Cousin, die Vereinigten Staaten von Amerika, verwandelt. Dies wird umso deutlicher, wenn man die Entscheidungen betrachtet, die die aufeinanderfolgenden australischen Regierungen in den letzten zehn Jahren in Bezug auf die Militärausgaben getroffen haben.

Die Abbott-Regierung wollte 50 Milliarden australische Dollar, rund 32 Milliarden Euro, für eine neue U-Boot-Flotte ausgeben, ein Auftrag, um den sich Japan, Frankreich und Deutschland bewarben. Der damalige Premierminister Tony Abbott war so erpicht darauf, die U-Boote zu bekommen, daß er erklärte, Australien würde sie bis Ende der 2020er Jahre erhalten. Bevor er im September 2015 durch eine interne Abstimmung deiner Parlamentsfraktion als Premierminister abgesetzt wurde, schloß Abbott ein informelles Abkommen mit Japan zur Herstellung der U-Boote.

Als jedoch Abbots Parteikollege und Nachfolger Malcolm Turnbull Premierminister wurde, änderte sich der Deal. Turnbull erteilte dem französischen Rüstungsunternehmen Naval Group den U-Boot-Auftrag. Die U-Boote sollten in Übersee entworfen und vor Ort hergestellt werden, was letztlich ein teurer Trick der Turnbull-Regierung war, um Wählerstimmen zu gewinnen. Laut Turnbull sollten die U-Boote nun in den frühen 2030er Jahren (jetzt 2050ern) kommen. Zusätzlich wurde das Auftragsvolumen von 50 Milliarden Dollar auf 80 Milliarden australische Dollar, rund 51 Milliarden Euro, aufgebläht.

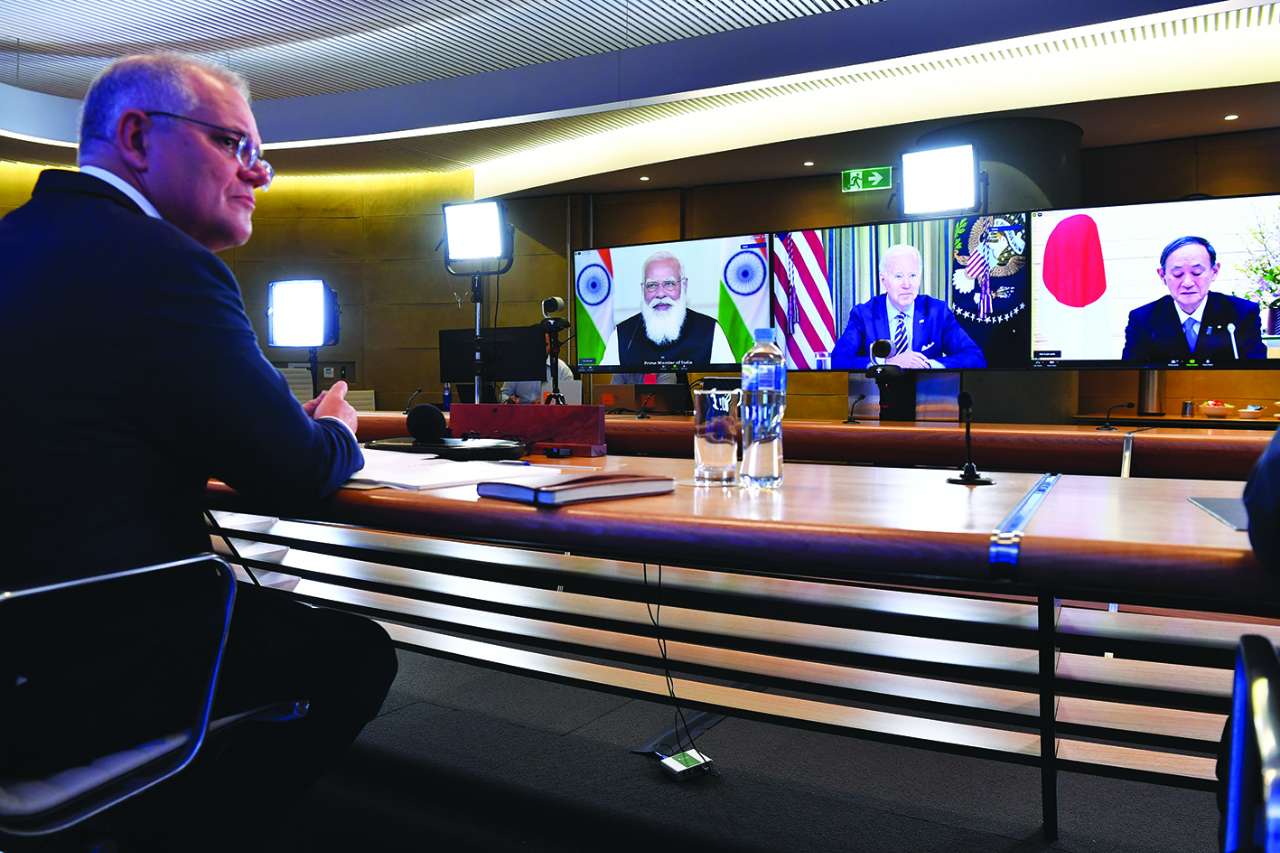

Die Regierung unter Scott Morrison, der im August 2018 den Posten des Premiers und des Vorsitzenden der Liberal Party von Turnbull übernahm und dieser Tradition treu bleibt, steckt mehr Geld in die australische Militärinfrastruktur. Vergangenen Monat gab die Morrison-Regierung bekannt, daß sie eine Milliarde Dollar für den Bau einer neuen Waffenanlage ausgeben wird. Laut dem »Sydney Morning Herald« (SMH) »werden die Ausgaben Australiens Fähigkeiten in einer Zeit des rasanten Fortschritts bei Lenkraketen verbessern«. All dies ist natürlich eine Antwort auf den fiktiven Buhmann – China. Um »auf aufstrebende Mächte wie China zu reagieren«, so »SMH«, müsse das Land in den »nächsten zwei Jahrzehnten 100 Milliarden Dollar (64 Mrd. Euro) für Raketen und andere Lenkwaffen ausgeben«, schätzt das Australian Strategic Policy Institute.

Premierminister Scott Morrison behauptet, es sei »zwingend notwendig, daß wir jetzt mit der Schaffung einer souveränen Lenkwaffenkapazität als Priorität fortfahren und diesen Prozeß beschleunigen, nachdem die Idee zuerst im Streitkräftestrukturplan untersucht wurde«.

Warum ist es zwingend notwendig? Die einzigen, die das Feuer des Kalten Krieges schüren, sind diejenigen im USA-Lager, und dennoch hat sich China immer wieder geweigert, sich auf eine alarmistische Rhetorik einzulassen, die man als Kampfansage mißverstehen könnte. Der einzige Zweck, dem diese Ausgaben dienen, ist die imperialistische Agenda der USA, insbesondere gegen China (und den Kommunismus im Allgemeinen). Daß Australien seine »Verteidigung« gegen diesen »großen Anderen« ausbauen muß, ist die Erzählung, mit der diese Ausgaben verkauft werden. Zwar ist seit dem Kalten Krieg bis heute kein einziger sozialistischer Staat in ein souveränes Land eingedrungen, aber dennoch herrscht dieser Mythos einer kommunistischen Invasion vor.

Das Traurigste ist, daß diese fast 200 Milliarden Dollar, die für alle Arten von Waffen verwendet wurden, in praktisch jedem anderen Bereich hätten ausgegeben werden können und damit Millionen von Bedürftigen geholfen hätten: Bildung, Gesundheitswesen, Forschung und Entwicklung, Infrastruktur, Kunst und so weiter. Die Möglichkeiten, wie diese Gelder hätten verwendet werden können, sind endlos und ihr potentieller Nutzen unermeßlich. Stattdessen hat die Regierung beschlossen, sie zu verschleudern, um dem USA-Imperialismus und seinem Streben nach globaler Hegemonie zu dienen.

»The Guardian«,

Zeitung der KP Australiens

Übersetzung und

redaktionelle Bearbeitung:

Melina Deymann