»Ein ideales Szenario«

Aufstandsbekämpfung in Kolumbien als Modell für Afghanistan

Die deutsche Friedrich-Ebert-Stiftung, die der Regierungspartei SPD nahesteht, stellt ihre Netzwerke in Kolumbien für Diskussionen über Aufstandsbekämpfung und über die Übertragbarkeit kolumbianischer Erfahrungen auf Afghanistan zur Verfügung. Dies geht aus Dokumenten einer Tagung hervor, die die Stiftung bereits im April in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá mitorganisierte.

Neben hochrangigen US-Militärpolitikern und kolumbianischen Soldaten war dort auch die deutsche Bundeswehr präsent – mit einem Experten für psychologische Kriegführung, der über die PR-Strategien der deutschen Streitkräfte referierte. Die Tagung vom April reiht sich ein in die Einflußarbeit der sozialdemokratisch geprägten Stiftung, die seit dem gestrigen Donnerstag mit einer unverdächtigen Konferenz über »modernen Konstitutionalismus« weitergeführt wird.

Diese Konferenz, die gemeinsam von der Friedrich-Ebert-, der CDU-nahen Konrad-Adenauer- und der CSU-nahen Hanns-Seidel-Stiftung organisiert wird, steht unter dem Motto »Moderner Konstitutionalismus in Deutschland und Kolumbien: Erfahrungen und Herausforderungen«. Die Veranstaltung reiht sich ein in eine Serie von Konferenzen, die in den vergangenen Monaten in zahlreichen Ländern weltweit aus Anlaß des 60. Jahrestag des deutschen Grundgesetzes stattfanden.

Asymmetrische Kriege

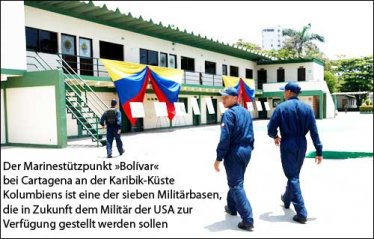

Auf erhebliches Interesse unter westlichen Militärpolitikern und Soldaten war zuvor die Tagung gestoßen, die das Kolumbien-Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung (FESCOL) schon im April in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá mitorganisiert hatte. Dort unterhält FESCOL seit einigen Jahren über das Netzwerk »Colombia Internacional« enge Kontakte zu verschiedenen Fakultäten kolumbianischer Universitäten und auch zur Militärakademie Kolumbiens. Nach einer intensiven, einjährigen Vorbereitungsphase mit insgesamt neun Vorbereitungskonferenzen veranstaltete der Absolventen-Verband der »Kriegshochschule« (ASOCACI) gemeinsam mit FESCOL einen hochrangig besuchten Militärkongreß. Nur wenige Tage zuvor waren deutsche Marineschiffe zu einem mehrtägigen Aufenthalt in der kolumbianischen Hafenstadt Cartagena eingetroffen.

Der Zweck des Kongresses »Risiken, Sicherheit und Verteidigung im 21. Jahrhundert« sei es gewesen, mit Blick auf die Zukunft wichtige »Sicherheits- und Verteidigungsthemen zu diskutieren und zu analysieren«, erklärt der Vorsitzende des Verbandes ASOCACI, Henry Medina. Ein Grundlagen-Papier zur Vorbereitung auf die Tagung präzisiert, es gehe darum, »neue Paradigmen der integralen Sicherheit« auszuarbeiten. Diese seien notwendig, da künftige Auseinandersetzungen sehr viel weniger zwischen den Streitkräften zweier oder mehrerer Staaten ausgetragen würden; statt dessen sei mit einer Zunahme sogenannter asymmetrischer Kriegsszenarien zu rechnen. Vor dem Hintergrund des dortigen Bürgerkrieges repräsentierten »Kolumbien und seine Komplexität ein ideales Szenario«, um über diese Thematik zu reflektieren.

Von Kolumbien lernen

Tatsächlich wurde im Frühjahr in mehreren westlichen Staaten ausführlich diskutiert, ob die Erfahrungen aus der kolumbianischen Aufstandsbekämpfung auf den NATO-Krieg in Afghanistan angewandt werden könnten. Kolumbien biete »einen weit besseren Unterricht« als der Irak, »um zu lernen, die Taliban zu schlagen«, urteilte ein ehemaliger Kolumbien-Korrespondent der US-Hauptstadtpresse, der zahlreiche Parallelen zwischen Kolumbien und Afghanistan festgestellt haben wollte. Beide Länder besäßen eine schwache Regierung, produzierten Drogen und seien durch militärisch höchst schwieriges Gelände (Gebirge bzw. Urwald) geprägt. Die Aufstandsbekämpfung benötige daher viel Zeit. Daß es »reichlich Erfahrung« in Kolumbien gebe und man diese mit der »weltweiten Erfahrung« abgleichen könne – ausdrücklich genannt wurde unter anderem Afghanistan –, hieß es auch im Vorbereitungspapier für den FESCOL-Kongreß.

Unter den knapp 900 Teilnehmern des Kongresses befanden sich neben Politikern, Wissenschaftlern und Medienvertretern auch kolumbianische Militärs; diese werden wegen schwerer Verbrechen im kolumbianischen Bürgerkrieg von Menschenrechtsorganisationen heftig kritisiert. Anwesend waren außerdem der Präsident Kolumbiens, Álvaro Uribe, und der ehemalige US-General und Verteidigungsminister Colin Powell. Auch die deutsche Armee war vertreten: Ernst-Christoph Meier, Direktor des Sozialwissenschaftlichen Instituts der Bundeswehr, erläuterte die PR-Strategien, mit deren Hilfe sich Politik und Militärführung in Berlin um öffentliche Akzeptanz gegenüber den deutschen Auslandseinsätzen bemühen. Auf die Unterstützung durch die Bevölkerung solle man keinesfalls verzichten, wenn man seine Interventionen zum Erfolg führen wolle, riet Meier – ein sanfter Hinweis an die anwesenden kolumbianischen Militärs, ihre möglicherweise auf den Krieg in Afghanistan anwendbaren Methoden der Aufstandsbekämpfung mit einer besseren Außendarstellung zu verknüpfen.

Quelle: German Foreign Policy